一朵好的灵芝,除了具有坚实的外观之外,更充满一种可以被感觉存在的能量。如何生产优良的灵芝,本文在灵芝栽培菌种的筛选、栽培用料的使用、栽培季节、管理方式与采收时期等,将有深入的探讨。

文/许瑞祥

◎本文原载於1999年7月《健康灵芝》第5期12~15页

千百年来有关灵芝的传说,一直伴随中华文化代代相传,历经老祖宗们不断验证的结果,成为人类扶正固本的珍贵药材。自1970年代灵芝被现代化人工栽培後,才从神秘的宫庭用药逐渐成为风靡全球的健康食品。

台湾地区在1980年代开始出现灵芝热潮,其间虽经几番波折,但迄今市场仍未见衰退。灵芝能在台湾健康食品独领风骚二十年,绝非浪得虚名。由於市场颇具规模并且潜力无穷,导致国内大小厂商纷纷投入战场,争食百亿元的大饼。

在品质与价格的矛盾中,消费者迷失於文宣的口水战,成为紊乱市场中的牺牲者。如何保障灵芝使用的基本权益,满足消费灵芝产品时的合理需求,并落实健康食品的预防保健功能,应该是相关业者共同努力的方向。

生产高品质产品的前提,必须先拥有来源稳定的优良原料与专业的生产能力,其中原料的选择更是具有关键性的影响力。就灵芝产品而言,使用原料的等级,将决定该项产品在市场竞争中的未来命运。因此,如何拥有品质优良、来源稳定的灵芝原料,将是业者逐鹿中原前的首要必修课题。

本文将就灵芝栽培过程之演进,说明现代科技应用於灵芝栽培时,对於质量提升的具体成效。从灵芝栽培菌种的筛选、栽培用料的使用、栽培季节、管理方式与采收时期等分项讨论,期能抛砖引玉,共同促进台湾灵芝生产技术的升级。在造福国人的同时,也将使灵芝能更顺利的迈向国际舞台,成为21世纪台湾生物科技的指标性产品。

一、菌种的筛选

任何生物产业的研发皆肇始於对该物种的认知,所有的栽培技术皆为配合目的生物而设计,因此就灵芝的生产而言,菌种的选择应该是最优先并且最重要的。毕竟灵芝的生产不仅止於外观的美丽或是产量的丰富而已,灵芝中所含的有效成分种类与含量,才是重要的关键。

生物技术的特色在生物本身而非仅技术可行,灵芝栽培虽然在台湾地区推广超过二十年,但在整个生产过程中,有关菌种的研究却是最薄弱的,可能是智慧产权的观念不足,也可能是开发菌种的意愿与成效不彰,使得灵芝栽培者在生产用菌种间没有太多选择的对象,终将导致生产与研发脱节的现象。

在近二十年来灵芝的药理研究中,大都集中在灵芝(Ganoderma lucidum)和松杉灵芝(G. tsugae)为主的两个种间,其中的成分与功效也各异其趣,生长条件与栽培管理间明显不同。就此,笔者多次强调在规划栽培生产前对使用菌种的了解,将收事半功倍之效,若再配合天时、地利和筛选适当的菌株,对於提高成效与产品价值会有立竿见影的效果。

就个人的认知而言,菌种的选择在生物栽培产业中,主宰着成败的命运。在灵芝栽培用的菌种,更必须兼具「独特性、稳定性、效益性」三要素,才足以支撑其灵芝产品在纷扰的市场里独树风格。

二、培养用料的选择

灵芝属的子实体通常生长於树桩或朽木上,但亦有部分能在活树寄生,属於兼性寄生菌。一般真菌生长时需要的营养包括:碳源、氮源、无机盐和维生素等。

自然界中生长的灵芝,可利用阔叶树、针叶树中的纤维素、半纤维素和木质素等分解後的物质,作为主要的碳源;而木材中所含有的蛋白质、矿物质与维生素等,也同时能被灵芝菌丝体分泌的各种胞外酵素分解,作为生长时的营养。因此在人工栽培时,必须提供类似的组成,供菌丝体吸收利用。

除早期的人工培养是利用合适的天然树种,如壳斗科、金缕梅科、桦木科等树种切割而成的天然段木外,目前也已经开发成功利用各种含有木质素、纤维素的植物组织,配合含淀粉或糖类的谷物为碳源,辅以含氮量较高的农产加工副产品,如米糠、麸皮、大豆粉、花生皮等有机氮源,或添加适量的硫铵或尿素等无机氮源。

人工调制配方时,碳源和氮源间的比例是很重要的,根据试验结果,碳与氮的比例为 30~40:1 时,对於灵芝菇体生长最有利。由於在一般的植物体内含有多量的无机盐类和维生素,因此在人工配制的培养基中,选用植物组织作为碳源时,通常不需再另行添加无机盐类或维生素。

台湾地区灵芝栽培的碳源以木屑为主,早期的木屑为锯木厂的废弃物,由於树种复杂使得成分差异性较大;现在的木屑大都专为菇类栽培所需而加工生产者,依原料树种的不同,价格差异性高。

较硬质的树种,如杜英、枫、栎、槠、栲等,为传统优良的菇类栽培材料,因此其制成的木屑成本相对较高。虽然如此,经此类硬质木屑栽培所得的灵芝,除产量较高外,灵芝子实体的外观色泽较为深沉而浑厚,菇体亦较为坚实饱满,最重要的是在萃取时的回收率明显较高。

在过去的栽培试验中,将松杉灵芝分别接种於不同碳源的木屑培养基时,其子实体的外观有明显的差别:在硬质木屑中生长的菌伞呈现红褐色,而生长於软质木屑或甘蔗渣配制而成的培养基者,其菌伞呈橙黄色,子实体明显较轻、较小。

三、栽培季节的规划

由於不同种类灵芝族群的分布有明显的区域特性,在各纬度与海拔中均存在适合当地生态条件的灵芝种类,但就其子实体的发生与成长,大都在夏秋之间完成,显示灵芝子实体的分化与温度有密切关系。因此在栽培灵芝时,配合灵芝种类选择合适的地点与栽培季节的规划是很重要的。

根据笔者过去的栽培经验,灵芝属菌丝体生长最适温度在 25±5℃,而子实体分化的最适温度约在 24~30℃ 之间。

不同灵芝种类间的差异显着,例如台湾最常见的栽培种松杉灵芝,其菌丝体生长的最适温度在 24±2℃,出菇的温度约在 24~26℃ 之间,因此在栽培时会选择较高海拔的中南部山区设立农场,并且在每年初春时接种菌类於木屑培养基中,利用自然气候条件生长菌丝体,并在清明前後於温湿度的增加而诱导子实体形成。

但另一种灵芝(G. lucidum)其菌丝体生长的最适温度在30±4℃,出菇的温度也在 30℃ 以上,因此要栽培灵芝(G. lucidum)时,通常会在平地或海拔较低的山区进行,而且栽培时期会选择晚春之时接种。

相同的灵芝菌株如果在不同的温度下培养,其子实体的形状与质地亦会有差别。温度较低的情况下,子实体的分化较慢,因此生长期拉长,菌伞较厚且组织密致,菌盖皮壳的颜色较深;如果子实体是在温度较高下形成,虽生长速度快,但菌肉变薄且质地松散,导致品质相对较差。

四、栽培管理要领

(一)湿度控制

野生的灵芝子实体通常生长在离地面 30 公分以内的树桩上,出菇时正值春末夏初高湿多雨的季节,显示灵芝子实体的发生期需要较高湿度的环境。

在人工栽培时,接种初期的灵芝菌丝体生长於培养基中,水分的供应完全由培养基中提供,因此在菌丝体生长时期,外界湿度的变化影响较少。但在此时期的栽培场中,如果能增加通风条件,降低菇舍中的相对湿度至 60% 以下时,对於减少其中杂菌的孳生、提高菌种的存活率颇具成效。

当灵芝的子实体原基(Primodia)长出木屑培养基的表面时,环境中相对湿度的控制就非常重要了。通常相对湿度 90~95% 之间最适合子实体的生长与分化,但在连续 40~50 天的高湿度下,菇舍中杂菌的产生亦不能轻忽。

如何能在每天当中适度调节通风与湿度间的平衡,考验着现场管理人员的智慧和经验。如果在子实体生长过程中,相对湿度低於 60% 达一天以上时,灵芝子实体的生长必将停止。

(二)通风管理

灵芝无论在菌丝体或子实体生长时,都有旺盛的呼吸作用,故需要适当的通风以交换气体。菌丝体旺盛生长时,必须补充氧气而排出二氧化碳,虽然菌丝体对二氧化碳的耐受度高,但充足的氧气供应仍然必须维持。

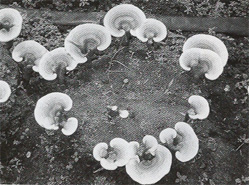

灵芝子实体分化时,对空气中的二氧化碳浓度极为敏感。研究结果显示,当菇舍中二氧化碳含量超过 0.1% 时,灵芝子实体将只长菌柄而不分化为菌伞,最後形成鹿角状多分枝的畸形子实体。

台湾在二十年前开始栽培灵芝时,沿用香菇的密闭式菇舍,结果因通风不良且光照不足而产生畸形的鹿角状灵芝,在当时还被认为是特殊的新品种而洛阳纸贵。

二氧化碳的比重较空气大,因此在自然状态下,愈接近地面处,其二氧化碳的浓度会相对较高。笔者认为,灵芝的子实体可能以二氧化碳浓度作为判断菌柄生长高度的指标,目的是希望经由离地面较远的子实体,将其产生的担孢子分散到更远更广的空间,以扩大其族群生存的范围。

虽然不同种类的灵芝对於二氧化碳辨别的最低浓度有差异性,但在栽培灵芝时,相要获得形态正常且圆润饱满的菌伞,通风条件的精确管理是不可或缺的。

(三)光照

高等真菌不含叶绿体,无法行光合作用固定光能成为能量来源,因此经由异营腐生分解大分子的有机物维生。在灵芝属菌丝体生长时,可在完全无光的黑暗条件下正常生长。

有研究报告指出,光线会抑制或干扰菌丝体的生长速率,然而当菌丝体由无性繁殖进入有性生殖时,在子实体开始形成後,即需要适当的光照来诱导子实体的形态分化。笔者在过去的试验结果显示,在光照不足或是全黑的培养条件下,灵芝子实体的菌伞无法正常形成,而只有菌柄的不断分枝生长。

根据每日中午最强光照时所测得的结果,当菇舍中平均光照度在 300~1000 lux 时,松杉灵芝的子实体具备完整的外形,菌柄、菌伞分化完成,成熟的担孢子可顺利的释放。但若正午时所测得的最强光度低於 100 lux 时,大部分的松杉灵芝菌株皆无法形成正常的菌伞;若光照度大於 5000 lux 时,松杉灵芝的子实体常呈畸形、无柄。

子实体菌伞皮壳层的颜色亦会随着栽培时的光照度而改变,相同的灵芝菌株,其子实体所受光照强度愈高时颜色愈暗。

五、采收时期

自然生长的灵芝在子实体原基形成时,无法预测最後生长完成的菇体外观,原因是灵芝子实体的生长点在最前端,随着当时外界的温度、湿度、光照与通风条件的组合来生长,故在野外要采到外形完美的灵芝实属不易。

在现代化遮风避雨的菇舍里,人工栽培的灵芝出现相似的外貌与整齐的生长速度,当菌伞外缘的白色生长区完全消失後,松杉灵芝仍会继续菌肉与菌管层的垂直生长,使菌伞厚度明显增加。

当菌伞边缘与菌伞同色,且菌管口扩张开始大量释放孢子前应立即采收;如果再延迟数天,待其中的担孢子释放完毕,留下的灵芝子实体其有效成分就相当有限了。有时菇农为增加产量而延迟采收期,常导致辛苦栽种的灵芝整批的品质下降。

在适当时期采收的灵芝经烘乾後,其菌盖背面的子实体为象牙白至淡黄色之间,将菌管层的切片放在显徵镜下观察,可见其中充满未经释放的担孢子。但若是菌伞的子实层颜色呈现褐色者,其菌管层中的担孢子寥寥可数者,显示这朵灵芝是在孢子释放後才采收的,无论其价值或功效都要大打折扣了。

六、栽培方式

灵芝的人工栽培从早期模仿野生状态的天然段木栽培法,历经二十多年的不断开发,演变成今日各式各样的栽培技术,或许有人要问,哪一种生产方式最好,其答案却会因时、因地而异。

天然段木所得的灵芝虽然最接近野生的品质,但栽培时需要砍伐林木当作培养基来使用,因此会有破坏生态与水土保持的疑虑;若使用农产或林产加工废弃物作为栽培灵芝碳源或氮源的主要来源时,就资源利用的立场而言,人工代料生产灵芝是回收纤维质废弃物,利用生物性转换为再生性资源的具体成效。

笔者认为,人工代料栽培灵芝仍有很大的发展空间,若能针对灵芝种类与生理活性成分,研发每一菌种最适合的代料配方,相信必能开发更多元化的用途。如果我们能够利用栽培灵芝的过程来处理农产废弃物,达到资源回收垃圾减量的目的时,必将是灵芝人工栽培的最高境界。