本文将就灵芝多糖体研究的重要历程进行分析报导,除了说明具备抗肿瘤、免疫增强、降血糖、免疫调节、抗氧化等作用的多糖体之间发现的经过与组成构形上的差异外,更期待能增进消费者在选择灵芝产品的基本判断能力。

文/许瑞祥

◎本文原载於2005年10月《健康灵芝》第30期28~33页

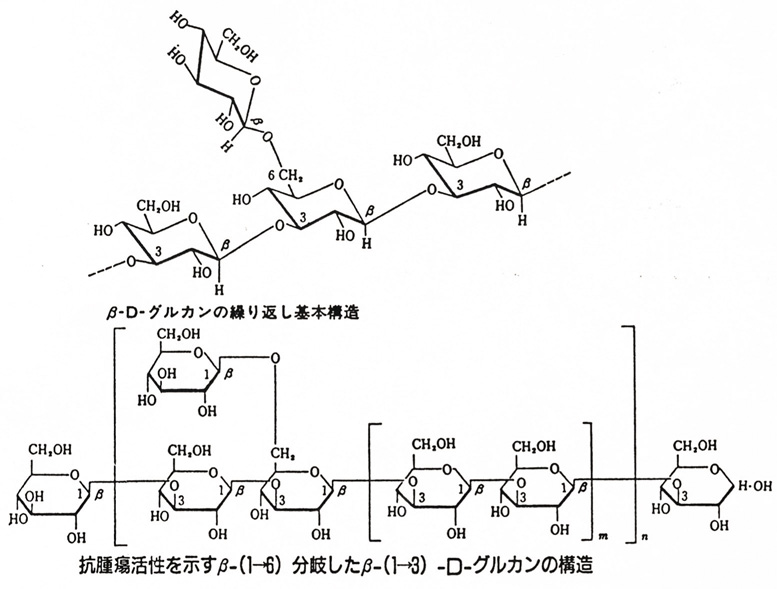

灵芝具生理活性的高分子多糖体组成构造。

(资料引用水野卓教授原图:《きのンの基础科学と最新技术》p.126,1991)

现今的保健食品市场犹如战国时代,经由媒体的强力放送,产品说明广告不断推陈出新,各种泛科学化的用语与模糊的功能诉求,常常会让大众在认知的过程中出现严重的困扰。

感觉上各种保健食品的作用都是相似的,彼此间是可以替代的,因此造就产品有流行的趋势,每隔一段时间,新名词、新包装的产品出笼,消费者除了必须扩大支出应付之外,被迫追逐流行的代价如果破财又伤身将情何以堪?!

要选择长期使用的保健食品,必须有严格的专业评估与长期的安全性调查,绝非新潮时髦可以替代。毕竟内服不比外用,连续长期大量使用的结果必定会增加其风险,因此作为健康食品的来源,其安全性应为首要考虑。

灵芝自古流传为《本经》上品的高贵药材,70 年代经大量人工栽培生产後,广为民间研究开发利用。由於其传承的药效明确,已被列入 2000 年版《中华人民共和国药典》中,灵芝与紫芝的子实体从此成为法定的中药材。同时中国卫生部基於灵芝长期使用的经验,批准灵芝作为食品的新资源,使灵芝成为药食兼用的最佳代表。在《美国草药药典与治疗概要》中亦将灵芝收录於十种天然药物之列,显示灵芝受到美国医药学界的重视。

从古至今有关灵芝的叙述已经延续二千年,它不但没有古文明的没落与凋零,反而在现代科学化的检验中不断展现其璀璨的内涵,让西方国家学者惊艳,纷纷投入研究灵芝的行列中。从 NCBI 网页中搜寻有关灵芝研究的期刊论文,近年来已有大量剧增的趋势。灵芝产品能在国际市场中创造 25 亿美元的市场价值,绝对是有其道理的。

在接触灵芝的过程中,多糖体是最为人们熟悉的名词之一,在广告的强力放送下,多糖体似乎成为灵芝功效的代名词,认识多糖体成了了解灵芝的基本常识。因此本文将就灵芝多糖体研究的重要历程进行分析报导,除了说明具备抗肿瘤、免疫增强、降血糖、免疫调节、抗氧化等作用的多糖体之间,发现的经过与组成构形上的差异外,更期待能增进消费者在选择灵芝产品的基本判断能力。

70 年代人类健康最大的挑战是癌症死亡率的不断上升,拥有仙草光环的灵芝自然被用於抗癌的圣战中,癌症患者使用灵芝来延长生命的事实,让从事西方医学训练的药理学家重新面对此一神奇的药材并展开系列的探讨。在此谨根据个人收藏的文献,描述多糖体从发现到确认的过程。

1971~1981, 日本

1971 年日本学者 Sasaki 等人发表从野生树舌灵芝(Ganoderma applanatum)子实体中萃取具有抗肉瘤(S-180)细胞於小鼠体内增生的活性成分,并认为具有β(1→3)键结主链的葡萄糖聚合物为其抗肿瘤活性的主要成分後,开始引起灵芝多糖体研究的风潮。

1977 年 Ito 等首先发表从人工栽培的灵芝(G. lucidum)子实体中分离所得的多糖体,经小鼠接种肉瘤(S-180)细胞株之模式确认其具有明显的抗肿瘤活性,为栽培灵芝子实体的开发应用提供药理研究的证据。

1981 年 Miyazaki 等人发表自灵芝子实体萃取後部分纯化的抗肿瘤多糖体 GL-1 的基本组成,其分子量约 4 万,主要由葡萄糖、木糖和阿拉伯糖以 18.8:1.5:1.0 的比例组成。可见其为以葡萄糖为主的杂多糖,具有 D-glucopyranosyl(1→4)α和(1→6)β 键结的主链和(1→3)β 键结葡萄糖支链。

此水溶性的多糖体 GL-1 经皮下注射(20mg/kg)10 天後对於小鼠体内的 S-180 肉瘤生长抑制率可达 95.6~98.5%,显示作者对於灵芝多糖体组成的复杂性已有深入的了解,分离纯化具有不同活性多糖体的方法已经建立。

1981 年 Usui 等人发表从树舌灵芝分离出二种抗肿瘤活性的多糖体,皆为热水可溶的 β-D-glucan 是具有 β(1→3)键结主链与 β(1→6)键结分支的葡聚糖。其中分子量1,050,000的 G-l-2a-β 具有最强的抗肿瘤活性,在小鼠接种 S-180 的评估模式中 ID50 值为 0.15 mg/kg,每天注射 1mg/kg 时,可达100%的肿瘤抑制率。此 β-D-glucan 即为大家最熟悉的高分子多糖体活性构形的基本组成。

1980, 韩国

1980 年韩国汉城大学金炳钰教授主持的研究室,亦开始发表系列有关韩国产灵芝抗癌成分之研究报告,相较於日本学界提取多糖常用的热水萃取法,韩国文献中较多以稀硷溶液来萃取多糖体。

将 100 公克的灵芝子实体经 0.1N NaOH 溶液萃取後,可得约 9.9 公克的多糖体。其组成分析为含有 72.5% glucose、15.8% manose、8.3% galactose、3.4% xylose 和 18 种胺基酸的蛋白多糖体。每日皮下注射 50mg/kg 对接种 S-180 肉瘤的小鼠在 28 天的试验中,其肿瘤抑制率为 87.6%,其中约有三分之一小鼠肿瘤完全消失。

日後依循此萃取模式的多糖体,在韩国灵芝研究的领域中,具有关键性的影响。

1982~1984, 台湾

1982 年台北医学院郑惠华教授等发表,从太空包培养的灵芝子实体经热水萃取後所得的粗抽出物,在小鼠接种 S-180 细胞前一周与接种後一天,每天经皮下注射相同剂量的灵芝抽出物,在 20 天的试验结果显示,提前一周使用者约有 80~100% 的肿瘤抑制效果,於接种一天後才开始注射者肿瘤消失比例约为 40~60%。但若是以相同剂量经胃管喂食者,则无抑制肉瘤的作用。

此篇为国内首见灵芝抗癌研究的先锋,虽未提及多糖体的分离,但却阐释灵芝用於预防胜於治疗的意义。

同年郭明德等发表以无柄灵芝(G. resinaceum)菌丝体及培养液,经热水萃取及四倍体积酒清沈淀的部分,对接种 S-180 肉瘤细胞的 ICR 小鼠体内肿瘤的生长,有明显的抑制作用,同时并可延长其存活的时间。本篇论文开启国内研究菌丝体抗肿瘤的风气。

1984 年阳明大学李旭生教授等开始发表,人工培养灵芝(G. lucidum)菌丝体热水萃取物抗肿瘤研究的系列成果。经由腹腔注射萃取物对於 C3H 鼷鼠皮下移植之纤维肉瘤细胞的生长具有抑制作用,在以尾静脉注射纤维肉瘤细胞引起肺部转移病灶的评估模式中,亦显示此灵芝菌丝体萃取物对於抑制恶性肿瘤的转移具有明显效果。

本文不但证实灵芝菌丝体具有抗肿瘤活性,同时也提供灵芝能抑制癌细胞迁移的具体证据。

1984~1985, 日本

1984 年,日本静冈大学水野卓教授亦开始发表系列灵芝多糖体的论文。首先发表从灵芝(G. lucidum)子实体经热水萃取、酒精沈淀、管柱层析後部分纯化的活性多糖体,分子量分别为 1,050,000 和 450,000。

其中分子量 1,050,000的β-D-glucan,是以 β(1→3)键结为主链、含有分歧频度 4 的β(1→6)键结、由 6 个糖连结的短支键构造,此多糖体经接种 S-180 细胞的 ICR/Jcl 小鼠模式在 25 天的试验中所得的半数抑制量(ID50)为 8 mg/kg;分子量为 450,000 的酸性多糖其 ID50 为 22 mg/kg。

就此同一时期所发表文献内容而言,日本学者在多糖的分离纯化与组成分析技术较为完整,对其所用於抗肿瘤试验的多糖体大小与键结方式有较精确的记载,提供日後对於活性多糖体定义时的重要参考。

1985 年 Sone 等人发表同时自灵芝子实体和菌丝体中,经热水或稀硷溶液萃取而得各种多糖体之间抗肿瘤活性的比较。大部分的水不溶性多糖体具有 β(1→3)键结的D-葡萄糖主链、β(1→6)键结支链和少数 β(1→4)键结的支链。

在各种多糖体的组成中,支链的分歧频度由 1/3~1/23 不等。热水萃取子实体而得的多糖体(HW-2)与菌丝体的胞外多糖,对接种 S-180 小鼠具有较高的肿瘤抑制率,在 10 mg/kg 剂量下抑制率可达 96% 和 91%。

作者在文中强调,抗肿瘤活性与其多糖体侧链分支的频度有关,降低分支侧链的多糖体,其抗肿瘤活性相对降低。本篇为同时比较子实体和菌丝体来源多糖体组成构形差异与抗肿瘤作用关系的代表作。

1989, 台湾

1989 年董大成教授的研究团队发表系列有关口服灵芝菌丝体培养液的抗肿瘤效果,为日後灵芝产品口服的功效提供有利的佐证。

由黄雪芳等发表,以灵芝培养液喂食经尾静脉注射 S-180 肉瘤细胞小鼠作为人工转移癌细胞於肺脏的研究模式中发现,灵芝菌丝体培养液中的多糖体无论是经口服或皮下注射,皆能抑制癌细胞的肺脏转移作用。

而刘柯俊等的研究结果则显示,经同位素标帜的灵芝菌丝体培养液喂食 ICR 小鼠後,其血清和器官中皆可测得放射性活性升高的现象,尤其以肝脏最为显着。将此培养液与小鼠腹腔巨噬细胞共同培养一小时後,发现巨噬细胞摄入具放射性活性的物质。

作者推论,口服灵芝的多糖体可能经由肠道上皮绒毛细胞之胞饮或肠管内的吞噬细胞所摄入後,产生与注射入体内相似的抗肿瘤效果。

1993~1994, 中国/日本

1993 年 Wang 等发表以松杉灵芝(G. tsugae)子实体来源的多糖体,经系列的分离与纯化後进行抗肿瘤活性评估,在其所得的 14 种水溶性多糖与 15 种水不溶性多糖中,发现只有7种具有抗肿瘤(S-180)活性,皆是由 β(1→3)-D-glucan 为主链,并且含有部分蛋白质的糖蛋白聚合物,同时作者亦比较三种具有抗肿瘤活性的灵芝、树舌灵芝、松杉灵芝间的多糖体组成与抗 S-180 肉瘤活性的评估。

以松杉灵芝为抗肿瘤研究材料的文献正式诞生,在一向以 G. lucidum 为学名发表灵芝药理研究成果中,本文使用松杉灵芝为研究对象,更是要彰显不同物种间多糖组成的歧异,同时亦可了解在众多的多糖构形间,抗肿瘤活性也有极大的落差,对於有效的活性多糖能有更明确的界定。

1994 年 Zhang 等接着发表松杉灵芝菌丝体 25 公斤以热水萃取後所得的 450 公克水可溶多糖体,经离子交换与亲和性管柱层析後,可得 16 种多糖,其中 3 种为具有抗 S-180 细胞於小鼠体内增生的活性多糖体,分子量在 10,000~16,000 之间,并具有 5.8%~9.3% 的蛋白质。

在以相同剂量(10 mg/kg)注射於接种 S-180 细胞的小鼠评估试验结果显示,与子实体来源分子量相同的多糖体(F1o-a)比较,其肿瘤抑制率较低。

本文比较由松杉灵芝子实体和菌丝体萃取所得分子量相同的多糖体,具有明显不同的抗肿瘤活性,显示相同物种在不同的生理阶段所累积的代谢产物,功能差异很大。因此在不同原料的基础上,所谓多糖体的含量、组成与效果间,是无法互相推论或引用的。

1995, 中国

1995 年北京医科大学林志彬教授发表灵芝子实体中提取的多糖肽,不仅能抑制小鼠接种肉瘤(S-180)生长,并可抑制小鼠体内 Lewis 肺癌细胞生长,在每天注射 50mg/kg 剂量下,其抑制率可达 55%。

另外,以灵芝多糖 B(50、100、200 mg/kg/day)灌胃 10 天观察结果均可抑制 S-180 细胞的生长,其抑制率分别为 28%、56%、67%;若合并抗肿瘤药 cyclophosphamide 的使用,能明显增强其抗肿瘤作用。

1997, 台湾

从 1970~1995 年的文献资料中显示,灵芝对於试验动物的移植性肿瘤具有生长抑制作用,并可使瘤的重量减轻,延长寄主动物生存的时间,而多糖体,尤其是具有 β(1→3)主链的 D-glucan,是其抗肿瘤的重要有效成分。

在活体内使用具有抗肿瘤活性的多糖体,是直接杀死癌细胞,还是经由激发寄主体内抗肿瘤机制间接杀死癌细胞,抗肿瘤作用的机制成为学术讨论的焦点,从此并将灵芝研究的模式从动物推展至细胞株,从肿瘤细胞到免疫细胞,由体内到体外实验。

有关直接杀死肿瘤细胞的体外试验,无论是以高剂量的灵芝萃取物直接添加於 S-180 的细胞培养液中,对其细胞增殖无抑制作用,或是以灵芝多糖 B 200 μg/ml、菌丝体多糖 750 μg/ml 直接加入人类白血病细胞株(HL-60)培养液中,对 HL-60 细胞的生长亦无直接的抑制作用,同时也不能诱导细胞的凋亡。

到底灵芝多糖体是如何发挥抗肿瘤作用的,在 1997 年荣总王声远教授发表灵芝与免疫调节的研究成果後,灵芝多糖体的抗肿瘤机制才逐渐被确认,同时开启灵芝与免疫系统精彩研究的序幕。

王教授等发表以高剂量灵芝子实体多糖(PS-G)400 μg/ml 添加於白血病细胞株 HL-60 和 U937 的培养液中,并不会造成细胞的死亡或凋亡。将 PS-G 100 μg/ml 添加於巨噬细胞的培养液中时,其中的介白素 1β(interleukin 1β)、TNF-α(tumor necrosis factor-α)和 IL-6 的含量较未添加处理的控制组增高 5.1、9.8 和 29 倍。而以 PS-G 添加的 T 淋巴细胞(T-lymphocytes)培养液中,IFN-γ 的含量亦大幅度提升。

在此将培养上清液施用於 HL-60 与 U937 的细胞培养液中时,明显可诱导白血病细胞株的凋亡(apoptosis),此外有 40~45% 的白血病细胞分化成为具有 CD14 和 CD68 表面抗原的成熟单核球细胞。

本篇首次从细胞激素(cytokines)的证据说明,灵芝多糖能抑制肿瘤细胞的增殖作用,是透过免疫系统中的巨噬细胞和T淋巴细胞产生的 TNF-α 和 IFN-γ 协同作用的结果。(待续)