随着健康食品级灵芝的出现,愈来愈多的人重视灵芝,而灵芝也不再是遥不可及的东西。然而市面上出现许多假灵芝之名的产品混淆视听,欺骗消费者来谋取利益,让灵芝蒙上不白之冤。因此,本文特别为灵芝正名,破除大众对灵芝的混淆观念,并真正认识灵芝。

文/许瑞祥

◎本文原载於2002年10月《健康灵芝》第18期14~17页

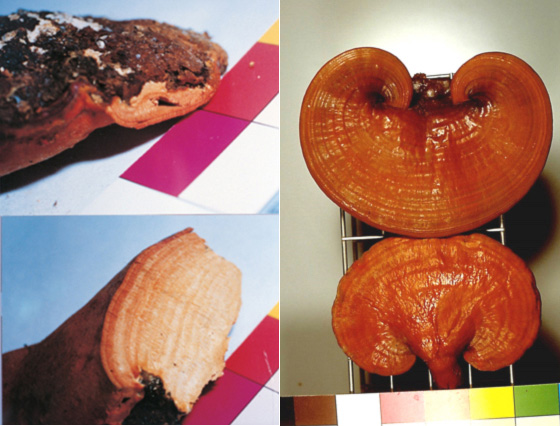

牛樟菇和灵芝是亲属关系不同的物种,无论就其子实体外观或担孢子特徵,

都和大众熟知的灵芝有极明确的差异,

两者不应被混为一谈或互相比较。(提供/许瑞祥)

曾於《健康灵芝》创刊号中为灵芝正名後,倏倏忽已过了四年,灵芝的印象越见清晰,灵芝产品亦不断的成长,欣见健康食品级的灵芝产品出现,带动市场的向上提升。但在教育推广的过程中,却仍有部分基础概念未见明确,其中影响深远者首推学名与俗名之混淆。因此本文中优先讨论的是牵动灵芝发展的关键:赤芝与灵芝。

赤芝非单一种类,泛指外观颜色为「红色」的灵芝

「赤芝」一词出现在中国古老的医药典籍中至今约有二千年,以当时的情况,能用外观、产地、颜色、气味乃至於功效来对物种进行命名与分类,已充分展现先贤的智慧了。但时至今日,若仍沿用此概念名词来描述灵芝材料时,将会严重干扰灵芝研究与市场开发。

过去以来一直被认为「赤芝」是一个物种,但现代的科学证据已能将红色的灵芝区分为灵芝(Ganoderma lucidum)、松杉灵芝(G. tsugae)、狭长孢灵芝(G. boninense)、密纹灵芝(G. tenus)、拟热带灵芝(G. ahmadii)、紫光灵芝(G. valesiacum)……等【1】,因此如果拿野生的赤芝作为材料时,那想要再现结果几乎是不可能的。若是以人工栽培的所谓赤芝原料,则可能是指松杉灵芝、灵芝、密纹灵芝等的其中之一,或是前述的各种混合物。本人认为用赤芝作为沟通的名词时,难免陷入张冠李戴之苦。

或许有人以赤芝作为灵芝(G. lucidum)的同义词,但若言者有心但听者无意,错将狭意的赤芝误解为一般的赤芝时,那无异是鸡同鸭讲。在科技水平日新又新的今日,资讯的累积每日倍增,模糊定义的名词将会使初次接触者,自开始就陷入物种认知的迷失中。

就科学命名而言,每一个物种皆有其对应的学名以拉丁文的二名法表示,例如灵芝属的代表种Ganoderma lucidum,目前对应的中译学名就是「灵芝」,一个被广泛长期研究的物种。因此当您在描述研究材料或是产品原料时,选用正确的学名来表达物种是必须的,无论是专业或是非专业人士皆要共同承担,在下笔之前对於所指的对象给予适当的定义,以降低认知与交流时的障碍。

另外,令人费解的是出现在许多名词中的各种「芝」,《本草纲目》中有关「芝」的来源记载:时珍曰「芝本作之,篆文象草生地上之形。後人借之字为语辞,遂加草以别之也。」已故中国灵芝大师赵继鼎先生曾指出,从历史中可以看出对「芝」字含义的变迁,它有时指的是灵芝,有时指的是蘑菇、珊瑚、竹荪、地衣中的石耳,甚至是某些动植物,范围非常广泛。

如葛洪的《抱朴子》中:「芝有石芝、木芝、肉芝、菌芝、草芝」,已明显将芝的范围扩大到自然界中的一切,包括动植物和矿物。当我们面对「芝」字时,必先了解此芝未必就是灵芝。近来坊间流行的名称,如樟芝、云芝、肉芝等,所指皆非灵芝属中物种,读者宜审慎辨认之。

「肉灵芝」非灵芝,是特大型粘菌复合体

1992年8月中国陕西农民在渭河边打捞浮柴时,意外发现一块黑色的肉团後,开启了所谓「肉灵芝」的市场热潮。各种绘声绘影的传闻引经据典的考证,在真相尚未了解之前,各式产品已经纷纷出笼了,为免日後消费者心中混淆与已知灵芝的印象,特就物种间的差异说明如下:

这块在清水中会自行生长的肉团,经西北大学生物系所组织的专家研究分析後,认为所谓的「肉灵芝」,其实是「特大型粘菌复合体」,是介於原生动物、真菌及植物间,可以蠕行的一种古老的原质体。

显微观察可见它是由具有二根鞭毛的游动细胞所组成,并具有无选择性摄取食物颗粒的能力。在其产生孢子的子实体中具有明显的植物细胞壁构造,因此认为此菌体可能是动植物共同祖先的证据,自然有其科研上的价值。但若以此牵强附会说它是神秘的「肉灵芝」,并且具备灵芝扶正固本、抗老防衰的功效来炒作话题时,不但危险而且是不道德的。

樟芝实为牛樟菇,与灵芝是不同的物种

目前市场中最具争议性并刻意被模糊的是灵芝与樟芝的关系。牛樟菇(樟芝)是台湾国宝级树种牛樟(Cinnamomum kanehirai)的心材褐腐病菌,根据林业试验所森林保护系主任张东柱博士的调查,台湾原生种的牛樟几乎都有心材腐朽的现象,而造成牛樟木材品质降低的元凶就是牛樟菇。

牛樟菇的子实体为多年生,着生於牛樟树干中空的部位中,外形平伏、反卷至三角状、半圆形、马蹄形和不规则形。子实体边缘不孕,木栓化至木质化,子实层为橘红色至淡肉桂色,上表面为黑褐色平滑具同心环。显微构造观察其担孢子呈弯柱形,大小约为3.5~5.0×1.5~2μm,表面平滑且无色透明【2】。

由於牛樟为台湾特有的树种,因此牛樟菇的身世至1995年张东柱等在英国真菌学会会志(Mycological Research)中正式发表为新种而定名为Antrodia cinnamomea後,台湾牛樟菇的物种地位才被合理正确的公布【3】。

它在现代真菌的分类系统中属於真菌界(Myceteae)、担子菌纲(Basidiomycetes)、无蕈褶目(Aphyllophorales)、多孔菌科(Polyporaceae)中的薄孔菌属(Antrodia)。1997年吴等另发表以新组合名 Antrodia camphorata 作为牛樟菇的种名,自此以後牛樟菇的学名即有 A. cinnamomea和A. camphorata 两个,指的却是同一物种【4】。

作为少数能腐生或寄生於牛樟树的真菌,牛樟菇的子实体具有强烈的黄樟香气味与极苦的口感。坊间流传原住民巫医为牛樟菇的率先使用者,在医药缺乏的山区,就地取材往往成为住民存活的必要经验,牛樟菇被发现具有消炎、解毒、止泻、止痛等功效而在原住民间流传。

生长於海拔450~1,500公尺牛樟树洞中的牛樟菇,由於寄主与生态环境特殊,因此生长极为缓慢,往往数公分厚的菇体是经多年成长的结果,因此牛樟菇的采集不易。如果仅供原住民的传统使用或许问题不大,但当平地的商家介入采购後,牛樟菇的来源有限,自然成为价格飙涨的炒作对象。

真正的台湾国宝牛樟树面临空前的浩劫,杀鸡取卵的、玉石俱焚的不断上演着,甚至有用膺品混充替代谋取暴利者,牛樟菇混乱的情况令人不忍卒睹。正本清源的呈现牛樟菇的原貌,让消费大众拥有客观资讯,已经是现在自由市场中消费的基本权益。

牛樟菇或称牛樟芝、樟芝,在市场功效传闻甚广,但就正式科学考证而言,有关牛樟菇的研究却是近几年才发生的事,从1995年被命名为薄孔菌属(Antrodia)後,牛樟菇才正式进入系统化的科学研究领域中。

就其学名讨论时可知与灵芝属(Ganoderma)并没有关系,事实上牛樟菇和灵芝是亲属关系不同的物种,无论就其子实体外观或担孢子特徵,都和大众熟知的灵芝有极明确的差异,两者不应被混为一谈或互相比较,当然就无法成立所谓的灵芝之王了。

食用灵芝安全无虞,食用牛樟菇需评估考虑

目前的调查显示,牛樟菇为台湾的特有物种,并不曾出现在中国大陆地区的菌类调查报告中,因此牛樟菇不应是传统中药里的药材。

自东汉时的《神农本草经》以来,其所记载使用的应该是以古代中原周边地区的物种为材料,其中的「六芝」无论性味或功效皆有所指,不但无毒且能久食轻身的流传近二千年,近代三十年间世界各国对灵芝的系统化研究,除了已有数以千计的期刊论文发表外,更确定灵芝可作为药、食兼用的特殊地位。

反观牛樟菇传闻为台湾原住民的私房菜,1995年才出现有关 A. cinnamomea 正式的研究报告,到目前虽知牛樟菇的代谢物中具有抗氧化【5】、抗过氧化伤害【6】、抑制B型肝炎病毒增生【7】与毒杀肿瘤细胞株等活性,但与灵芝的药理研究成果相比,两者间的差距仍相当遥远。

如果认为牛樟菇具有开发潜力,更应加紧投入科研,深度评估各种毒理与长期大量服用时的安全性考核。毕竟牛樟菇与灵芝不同,灵芝至少经过三十年的使用记录才被核可为食用无虞,因此可食用的安全问题不但是消费者首先要面对的严肃课题,更是主管的卫生机关必须全面评估考虑的。

如果不作为食品而以其毒杀细胞或抗氧化能力来开发为医药制品,为台湾的生技产品开拓另一片市场时,必须先了解牛樟菇品种间的复杂性。由目前的文献中显示,不同品系的牛樟菇菌丝体中多糖体的含量、构形与功能皆不相同,此与子实体传闻有产地差异性的结果相似【7】。

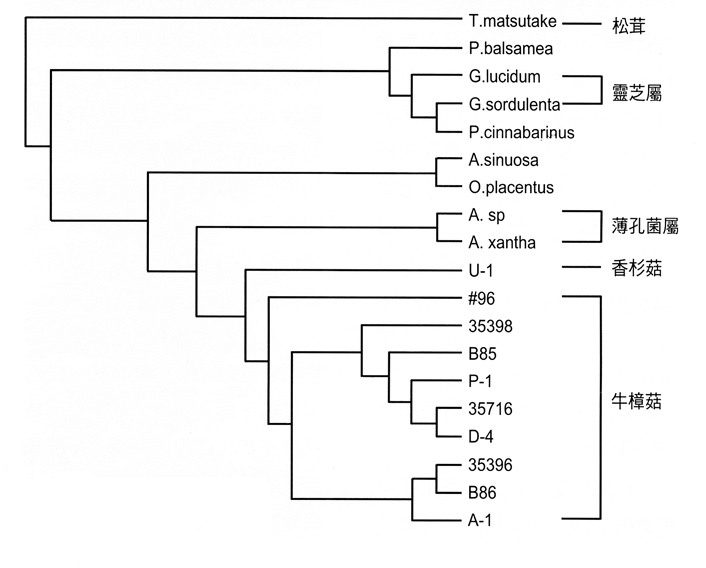

有监於牛樟菇菌种来源的紊乱,我们以建构灵芝属分子监定系统的经验,针对台湾地区所采集的牛樟菇标本与菌株,进行核糖体基因的分析与定序。目前已完成登录於基因资料库中的20条18S和ITS核糖体基因序列中,找到能够监别牛樟菇的独特基因序列,并以此作为牛樟菇与其他物种演化关系的探讨【8】。

基因指标的完成,将可以对微量的样品进行其物种基原的客观分析,除了可以杜绝市场子实体产品鱼目混珠的机会外,对於菌丝体产品严格要求生产菌株的复核,将可提高日後对功效与安全性的保障。

对牛樟菇 ITS 及 5.8S 核醣体基因序列与其他相似序列,

对牛樟菇 ITS 及 5.8S 核醣体基因序列与其他相似序列,

以 Neighbor Joining 法产生演化树图谱。(提供/许瑞祥)

结语

千百年来牛樟菇在其物种的演化过程中,选择了牛樟为其唯一的寄主,共同生存於云蒸霞蔚的台湾森林中。当盗伐者进入采集所谓森林中的红宝石时,首先遭殃的就是台湾的国宝树种。当高价的牛樟菇产品被装扮成各种仙丹招摇入市时,困惑的是消费者无助的心。

当牛樟菇菌丝体从醱酵槽大量生产上市时,妾身未明的产品在市场流通,一旦出事,将会完全断送台湾特有物种的命脉。个人以为如果真的当牛樟菇是具有开发潜力的对象,就应停止种种破坏山林生态、误导市场的动作。以长远的眼光经营更紮实的数据,来弥补对新兴物种认知的不足。

期待读者在阅读本文时,能够感受知识传授与广告文宣之差别,当人云亦云时能自有定见,拒绝二手传播的污染。

【参考文献】

1. Moncalve JM, Wang HF, Hseu RS. 1995. Gene phylogeny of the Ganoderma lucidum complex Based on Ribosomal DNA sequence. Mycol. Res., 95: 1489-1499.

2. 张东柱:牛樟之病害,牛樟生物学及育林技术研讨会论文集,林业丛刊第72号,p.127-131,1997.

3. Chang TT, Chou WN. 1995. Antrodia cinnamomea sp. nov. on Cinnamomum kanehisas in Taiwan. Mycol.Res., 99: 756-758.

4. Wu SH, Ryvarden L., Chang TT. 1997. Antrodia camphorata ("niu-chang-chih"), new combination of a medicinal fungus in Taiwan. Bot. Bull. Acad. Sin. 38: 273-275.

5. Song TY, Yen GC. 2002. Antioxidant properties of the Antrodia camphorata in submerged culture. J. Agic. Food Chem. 50: 3322-3327.

6. Hseu YC, Chang WC, Hseu YT, Les CY, Yech YT, Chen PC, Chen JY, Yang HL. 2002. Protection of oxidative damage by aqueous extract from Antrodia camphorata mycelia in normal human erythrocytes. Life Science 71: 469-482.

7. Lee IH, Huang RL, Chen CT, Chen HC, Hsu WC, LU MK. 2002. Antrodia camphorata polysaccharides exhibit anti-hepatitis B virus effects. FEMS Microbiology Letters 209: 63-67.

8. 张益轩,2002,牛樟芝分子生物监定系统之研究,硕士论文,国立台湾大学农业化学研究所。