过去仅凭形态特性作为监定依据,却不时出现同様是「灵芝」,但生理功能却相矛盾的状况。有监於形态特徵已无法满足客观的分类需求,我们从1990年开始建立以基因资料进行灵芝属中菌种分类的模式,为灵芝奠定了新的分类标准。

撰文/许瑞祥

◎本文原载於1998年7月《健康灵芝》第1期25~29页

灵芝一词充满古典神秘之印象,却在20世纪末的东方国家,成为市场追逐的热门商品。无论在临近的日本、韩国或是东南亚各国,灵芝产品已经深入各种消费阶层,灵芝的功效也一直被传颂着,毕竟在高度工业化的今日社会里,大家对於传说中的灵芝却寄予无限厚望,希望能藉由灵芝的帮助来改善个人健康品质,远离各种疾病的威胁。

因此,各种灵芝产品纷纷推出市场之际,百家争鸣的结果却让消费大众更加茫然,到底灵芝是什麽?

「灵芝」在分类学上的定位

从《列子》中所述的「朽壤之上,有南芝者」,可见在两千五百年前,中国已有关於灵芝的记载。而一直为现代广泛引用流传的所谓「六芝」的叙述,在两千年前的《神农本草经》中对於其分类、产地、气味和功效等,皆有明确的描述。

由此而後在历代本草着作中,针对六芝在《神农本草经》中的论述进一步补充、修正,至明朝李时珍集大成的《本草纲目》为止。能经历数千年的验证而不衰,灵芝确实为中华文化中特殊而珍贵的资产。

在西方科学文献的记实中,灵芝属(Ganoderma)是1881年由芬兰植物学者P. Karsten首先发表的,并以灵芝 [G. lucidum(W. Curt. : Fr.)P. Karst.]为本属的代表种【1】。之後,灵芝属的特徵经过Donk、Murill、Furtado、Steyaert等人的研究,认为灵芝属的主要判定根据为,其具有双层细胞壁黄褐色的担孢子。

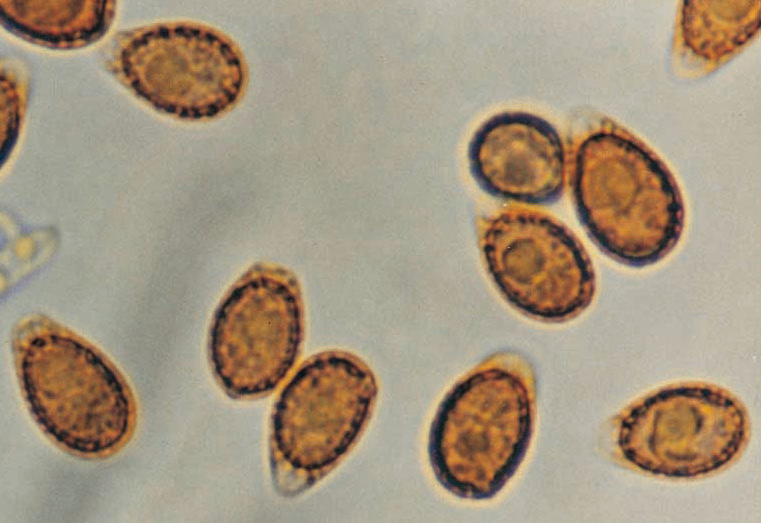

光学显微镜下的灵芝孢子形态。(提供/许瑞祥)

灵芝属的担孢子呈不对称的卵圆形,外层细胞壁较薄且透明,内层细胞壁较厚呈黄褐色并有「疣状凸起」。根据东西方文献整合研究,灵芝属在自然界中物种的分类地位如下【2】:

真菌界(Myceteae)

担子菌亚门(Basidiomycota)

层菌纲(Hymenomycetes)

无蕈褶目(Aphyllophorales)

灵芝科(Ganodermataceae)

灵芝属(Ganoderma)

目前文献中可知在灵芝科中记载的种类约有380种,在经重复比对标本及其叙述後发现,其中约有三分之一是「同物异名」或「一物多名」者。因此,就灵芝属而言,全世界的纪录约在120种左右。

古代六芝可能对应的现代学名

但在中国古籍中,所谓六色灵芝的描述却只有图样而无标本可供比对。因此,要配合现代科技来探讨六芝的功效,就目前的证据而言确实有其困难。中国灵芝科的分类权威赵继鼎先生,在其参照古籍中所谓六芝的记载,与其四十多年观察多孔菌科等大型真菌的经验考证如下,认为所谓六芝的学名应该如下【3】:

(一)赤芝

时珍曰:「赤芝又名丹芝,生霍山。气味苦平无毒,主治胸中结、益心气……。」一般所说的灵芝[G. lucidum (W. Curt. :Fr.)P. Karst.]为此类代表种,主要特徵是菌伞肾形、半圆形或近圆形,表面红褐色有漆样光泽,有菌柄与菌伞同色或较深。

(二)紫芝

时珍曰:「紫芝又名木芝。甘温无毒,主治耳聋,利关节,益精气,坚筋骨,好颜色,疗虚劳,治痔。」紫芝的特徵是菌伞褐色、紫黑色至近黑色,菌肉为均匀褐色至粟褐色,其担孢子较一般赤芝为大,中国紫芝[G. sinense Zhao, Xu et Zhang]为此类的代表种。

(三)黄芝

时珍曰:「黄芝又名金芝。甘平无毒,主治心腹五邪,益脾气,安神。」根据葛洪在《抱朴子》中所描述:「肉芝分为赤、白、黑、青、黄五种,黄者如紫金,大者十余斤,小者三四斤。」认为黄芝可能之一是硫黄菌[Laetiporus sulphureus (Bull. Fr.) Murr.],这种真菌新鲜时菌伞肉质多汁,新鲜标本常可达数斤重。

(四)白芝

时珍曰:「白芝又名玉芝。辛平无毒,强志意,安魄。」《抱朴子》中描述白芝如「截肪」,因此苦白蹄[Fomitopsis officinalis(Vill. : Fr.) Bond. et Sing.]可能为此类。这种真菌菌肉质白,如马蹄状,大者可数斤,生於松树和其他针叶上。

(五)黑芝

时珍曰:「黑芝又名玄芝。咸平无毒,主治癃,利水道,益肾气,通九窍,聪察。」依《采芝图》记载,黑芝生山谷之阴,黑盖赤理,黑茎,味咸苦。根据以上记载,黑芝可能是假芝[Amauroderma rugosum(Bl. Et Nees) Tarrend]和黑柄多孔菌(Polyporus melanopus Fr.)这类具有黑色菌伞和菌柄的真菌。

(六)青芝

时珍曰:「青芝又名龙芝。酸平无毒,主治明目,补肝气,安精魂。」《抱朴子》云:「青者如翠羽」,认为云芝[Coriolus versicolar (L. : Fr.) Quel.]可能是青芝的代表,此种真菌亦具革质菌盖,表面有短绒毛,因此富多样色彩变化。

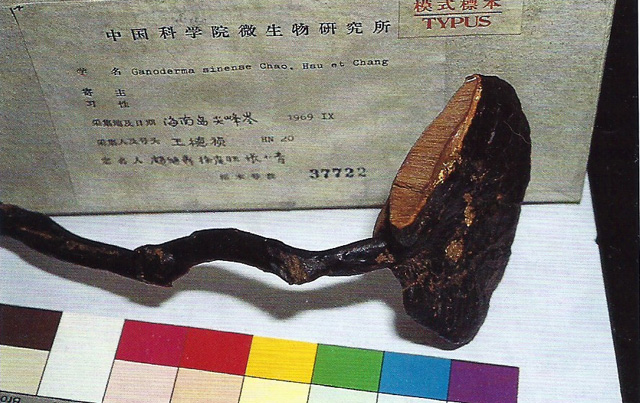

大陆地区采集的中国紫芝(G. sinense)标本。(提供/许瑞祥)

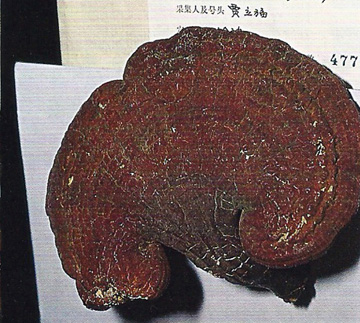

台湾地区采集的台湾紫芝(G. formosanum)标本。(提供/许瑞祥)

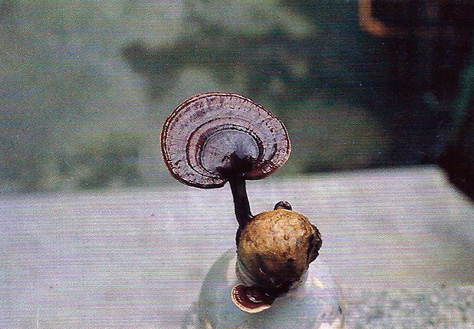

人工栽培的紫芝。(提供/许瑞祥)

赤芝非单一种类,泛指外观颜色相近的族群

赵继鼎先生就其长期从事灵芝等多孔菌的分类研究经验,针对所谓六芝进行初步的考证,虽然其中的硫黄菌、苦白蹄和云芝等的形态,与传统印象中的灵芝形态相差甚远,因此想要从文字与简单图样的描述来对照物种间的关系,是有待商榷的。

相反的,就所谓赤芝、紫芝或黑芝而言,图像上的灵芝和现在的标本就相当接近了。就赤芝而言,其实所指的并非单一种类,而是一个外观颜色相近的族群,即所谓的「红色」的灵芝。子实体无论其菌伞或菌柄呈现不同层次的红褐色,皆属此类,其中以灵芝(G. lucidum)和松杉灵芝(G. tsugae)为最常见的栽培对象。

由於灵芝(G. lucidum)为灵芝属的代表种,又是典型的红色灵芝,因此在过去的三十年间,有关灵芝的药理研究报告,几乎都是以灵芝(G. lucidum)为研究材料所发表,因此出现灵芝(G. lucidum)具有各种各样的活性成分与生理功能,甚至有结果互相矛盾的情况出现。

笔者於1985~1990年间,利用生理、生化、交配试验等特性分析,证实当时所用的灵芝(G. lucidum)并非只有一种,同时确认台湾人工栽培的赤芝,其实大都以松杉灵芝(G. tsugae)为主【4】。

大陆地区采集的灵芝(G. lucidum)标本。(提供/许瑞祥)

台湾地区采集的灵芝(G. lucidum)标本。(提供/许瑞祥)

大陆地区采集的松杉灵芝(G. tsugae)标本。(提供/许瑞祥)

台湾地区采集的松杉灵芝(G. tsugae)标本。(提供/许瑞祥)

人工栽培的灵芝(G. lucidum)。(提供/许瑞祥)

人工栽培的松杉灵芝(G. tsugae)。(提供/许瑞祥)

传统形态指标无法定义灵芝(G. lucidum)

由於灵芝(G. lucidum)为灵芝属的代表种,在原始标本无法考证的今日,如何定义灵芝(G. lucidum)的基本特徵,成为灵芝分类与系统化研究的当务之急。1994年召开的第五届国际真菌会议(IMC5)中,曾经针对所谓的灵芝(G. lucidum)进行专案讨论。

其中欧洲多孔菌分类专家,挪威奥斯陆大学的L. Ryvarden教授提出,以传统形态分类指标,无论从巨观的子实体颜色、形状、大小,或是微观的担孢子形态大小和菌丝组织等特徵,配合采集地区与寄主种类,重新检查53个在挪威地区历年来所收集的灵芝(G. lucidum)标本时,发现无法以传统的分类指标来定义灵芝(G. lucidum)。Ryvarden教授同时强调,若仅凭形态特性来监定灵芝(G. lucidum)时,其结果是值得怀疑的【5】。

中国的多孔菌分类专家赵继鼎教授,就其三十年来收集检视灵芝(G. lucidum)标本的经验,认为在中国地区的灵芝(G. lucidum)分布以黄河流域为主,显示各种灵芝有其适当的分布区域与特定的生长条件【6】。但若从有关灵芝(G. lucidum)记载的文献中查询发现,灵芝(G. lucidum)从热带地区的非洲到温带地区的欧洲都有存在的记录。就其外观形态之描述而言,由於研究人员的不同而缺乏互相对照与比较,也使得灵芝(G. lucidum)成为少数全球性分布的特殊物种。

利用基因监定灵芝菌种,「同名异物」问题严重

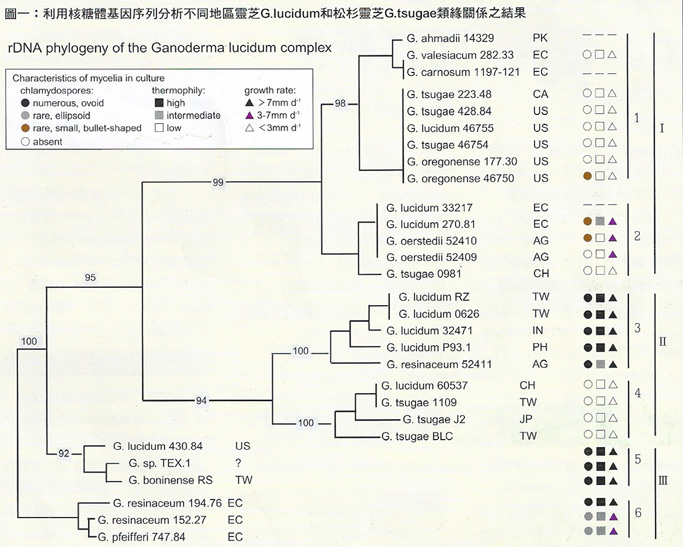

有监於形态特徵已经无法满足客观的分类需求,因此本研究室於1990年起开始建立「以基因资料进行灵芝属菌种分类」的模式,1996年完成发表利用聚合酶连锁反应(PCR)来放大核糖体基因中的特定区域,再经核酸序列分析与电脑程式的相似性计算【7】,将世界各地区所收集的灵芝(G. lucidum)标本或菌种,建立其类缘关系图〔如图一所示〕,并配合传统生物种判定时的交配反应,来确认每一分组的独立与特异性,就各组间彼此无法相互交配的结果,判定是属於不同的生物种。

我们从〔图一〕中每一组里学名混杂的情况,可以看出在欧洲、北美洲和亚洲地区的灵芝(G. lucidum)却分别属於不同的组别中,其间核酸序列上的差异亦支持其应属於不同种的范围。在松杉灵芝(G. tsugae)菌种间,同样出现在欧、亚、北美洲「同名异物」的情形【8】。此结果也显示,外观的相似已非为同种的根据,由传统形态特徵所建立的分类标准,在新科技的发展中将面临考验。

原本以为单纯的灵芝分类,从中国古代六芝的叙述,到西方文献中灵芝属的记载,在找寻最普遍的赤芝学名对应时,所引发的效应实在难以想像。像无论所指称的红色的灵芝是属於灵芝(G. lucidum)或松杉灵芝(G. tsugae),如果各国家地区使用当地所采集的菌种做为研究材料时,同一学名所指的可能不是相同物种。因此在日後的灵芝研究中,其菌种来源与其正确的分类地位,将是探讨灵芝功效时的重要根据。

参考文献

1. Karsten, PA. 1881. Enumeratio Boletinearum et Polyporearum Fennicarum, systemate novo dispositarum. Rev. Mycol. 3(9) : 16-19.

2. Alexopoulos, CJ, Mims. CW, Backwell M. 1996. Introductory Mycology. John Wiley & Sons Inc., New York.

3. 许瑞祥,1993,灵芝概论,万年出版社,10-12页。

4. 许瑞祥,1990,灵芝属菌株监定系统之研究,博士论文,台湾大学农业化学研究所。

5. Ryvarden, L. 1995. Can we trust morphology in Ganoderma? Proceedings of contributed symposium 59 A, B, 5th International Mycological Congress, Vancouver, August 14-21, 1994. Taipei: National Taiwan University. pp. 19-24.

6. Zhao JD, Zhang XQ. 1995. Importance distribution and taxonomy of Ganodermataceae in China. Proceedings of contributed symposium 59 A, B, 5th International Mycological Congress, Vancouver, August 14-21, 1994. Taipei: National Taiwan University. pp. 1-2.

7. Moncalvo JM, Wang HH, Hseu RS. 1995. Phylogenetic relationships in Ganoderma inferred from the internal transcribed spacers and 25S ribosomal DNA sequences. Mycologia 87: 223-238.

8. Moncalvo JM, Wang HH, Hseu RS. 1995. Gene phylogeny of the Ganoderma lucidum complex based on ribosomal DNA sequences: comparison with traditional taxonomic characters. Mycologia Research, 99(12) : 1489-1499.