这项研究以相对严谨的随机、双盲、有安慰剂对照组的方式,探讨了中年、无三高且BMI超过25的受试者在不改变现有生活和饮食习惯下,持续使用灵芝六周後对於体重、身形和健康的影响,是学术界首次公开讨论灵芝减重的人体研究。

文/吴亭瑶

自从「灵芝可以调节高脂饮食小鼠的肠道菌,减少体重增加」的研究论文在2015年被发表之後,不少动物实验都相继验证灵芝中的三萜类(乙醇萃取物)或多醣类(热水萃取物),或多或少都有减少脂肪堆积(还是会胖,只是胖得少一点)、减轻相关病症(如胰岛素抗性、代谢异常)等作用。

相较之下,灵芝是否有助减去已经生出来的体重,甚或一并调节血糖、血脂、血压,似乎鲜少(或没有)有相关的动物实验,更不用提实际用在人体身上的可能效果。

就在这一片朦胧中,一篇2022年6月获刊在《Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism》(地中海饮食营养与代谢期刊)的临床研究报告,终於让众多体重超标,但尚未发展出高血糖、高血脂、高血压的人群,有了一个可以合理期待的依据。

受试者:中年、无三高、BMI大於25小於30

这份报告由伊斯兰阿扎德大学(Islamic Azad University)德黑兰医学院分校(Tehran Medical Sciences)药学院,及该校营养与食品科学研究中心的学者Mansooreh Sadat Mojani领衔发表,虽然报告中的临床试验仅通过该校研究伦理委员会审查(IR.QUMS.REC.1399.1515),并未在国际临床试验注册中心注册,但因为是首次公开讨论灵芝减重的人体研究,而且还是采取相对严谨的随机、双盲、有安慰剂对照组的方式进行,因此值得重视。

所有参与试验的受试者都是伊朗Baneh省Salahuddin医院的门诊病人,男女都有,平均年龄在四十岁上下,BMI(体重÷身高的平方)介於25~29.9(kg/m2)之间,即所谓的「过重」或「轻度肥胖」体位。

每天750 mg「灵芝水萃物+全灵芝粉末」

为了排除其他因素的干扰,所有最後被纳入研究分析的受试者,均未罹患糖尿病、高血压、高血脂或可能造成体重下降的疾病,亦无怀孕、哺乳、感染COVID-19等情形,也没有服用任何可能与灵芝发生交互作用作用(如阿司匹灵之类的抗凝血剂)或与减重、阻断脂肪吸收相关的药物。

此外,受试者还被要求维持原有的饮食和运动习惯(包括有些人原本就已在吃的钙片、D3、综合维他命和镇静剂),唯一的改变就是连续过6周(42天)每天食用3颗研究机构提供的胶囊,每颗胶囊的内容物,灵芝组是30 mg灵芝水萃取物和220 mg全灵芝粉末(经伊朗食品药物管理局核准贩售的灵芝制剂),安慰剂组则是250 mg的面粉。

六周後体重、身形血脂都略有进步

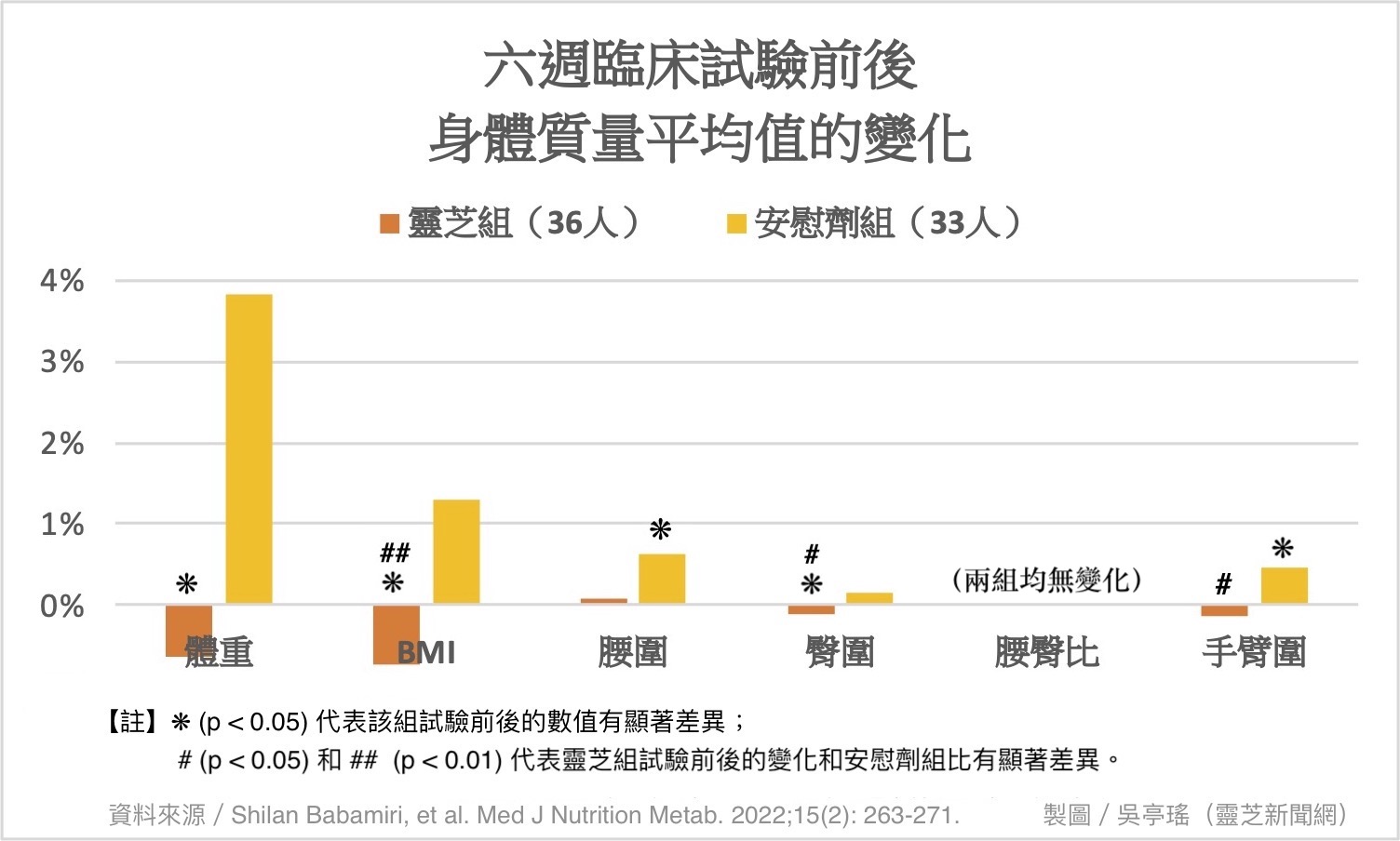

结果发现,如果单独只看灵芝组(女性26人,男性10人)试验前後的差异,那麽减少幅度达到统计学显着意义的指标有体重、BMI和臀围;相较之下,安慰剂组(女性25人,男性8人)试验前後出现显着差异性的指标并没有这三项,反而是腰围和手臂围的粗壮程度更胜试验开始时。

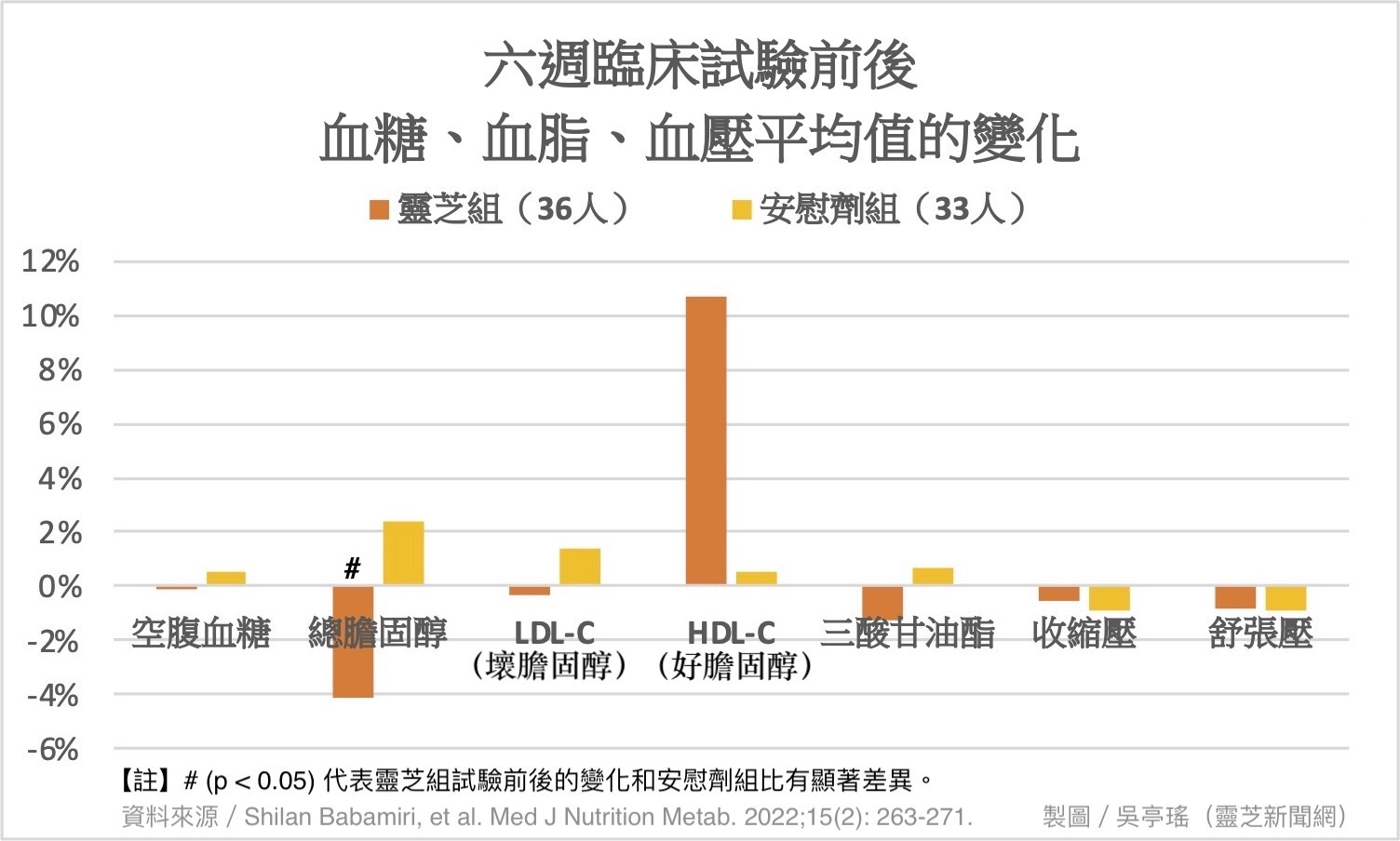

如果是把两组各项指标试验前後的变化拿来相比,那麽两组在BMI、臀围、手臂围和血清总胆固醇的变化有统计学的显着差异性。造成这四项指标差异显着的原因,除了和灵芝组减少(改善)的幅度有关,也和安慰剂组增加(变差)的幅度有关。换句话说,当我们在评价吃灵芝有何好处时,如果把「没吃灵芝的负面影响」也一并考虑进来,得到的答案很可能会不太一样。

灵芝「阻止体重和健康问题恶化」的意义可能更胜「铲肉」

研究者认为,由於灵芝组体重变化的幅度,并没有和安慰剂组体重变化的幅度形成统计学上的显着差异,因此受试者的体重虽然会因为灵芝减少一点,但仍不足以宣称灵芝有「减重」或「减肥」的功能。

不过这一个半月的灵芝,的确为体重超标者的身体质量、身形外观和血脂代谢带来一些利益。尤其是当安慰剂组有多个指标都在试验结束时往更不好的方向发展时,灵芝组稳中向好的表现,反而突显出灵芝「阻止体重和相关问题恶化」的作用可能更胜「铲肉」。

报告最後还写道,试验期间两组对於研究者提供的胶囊都有良好的感受性,也未在试验期间或试验结束後一个月观察到任何不良副作用。灵芝可以在食用安全的前提下调节生理功能再次获得证实,这也是灵芝比任何减肥药物都要珍贵之处。

〔资料来源〕Shilan Babamiri, et al. The Efficacy of italic Ganoderma lucidum in Overweight Individuals: A Randomized Placebo-controlled trial. Med J Nutrition Metab. 2022;15(2): 263-271.