乍见日本江户时代本草学家画的灵芝,的确会有种「眼睛为之一亮」的感觉,因为跟平常我们习惯的中国古代文人笔下的灵芝是如此大异其趣。起初以为是色彩造成它们的差异,深究之後才发现,其实是两者想要诠释的境界不同:一个意在彰显灵芝形而上的祥瑞涵意,一个旨在表现灵芝物质性的具体特徵。

文/吴亭瑶

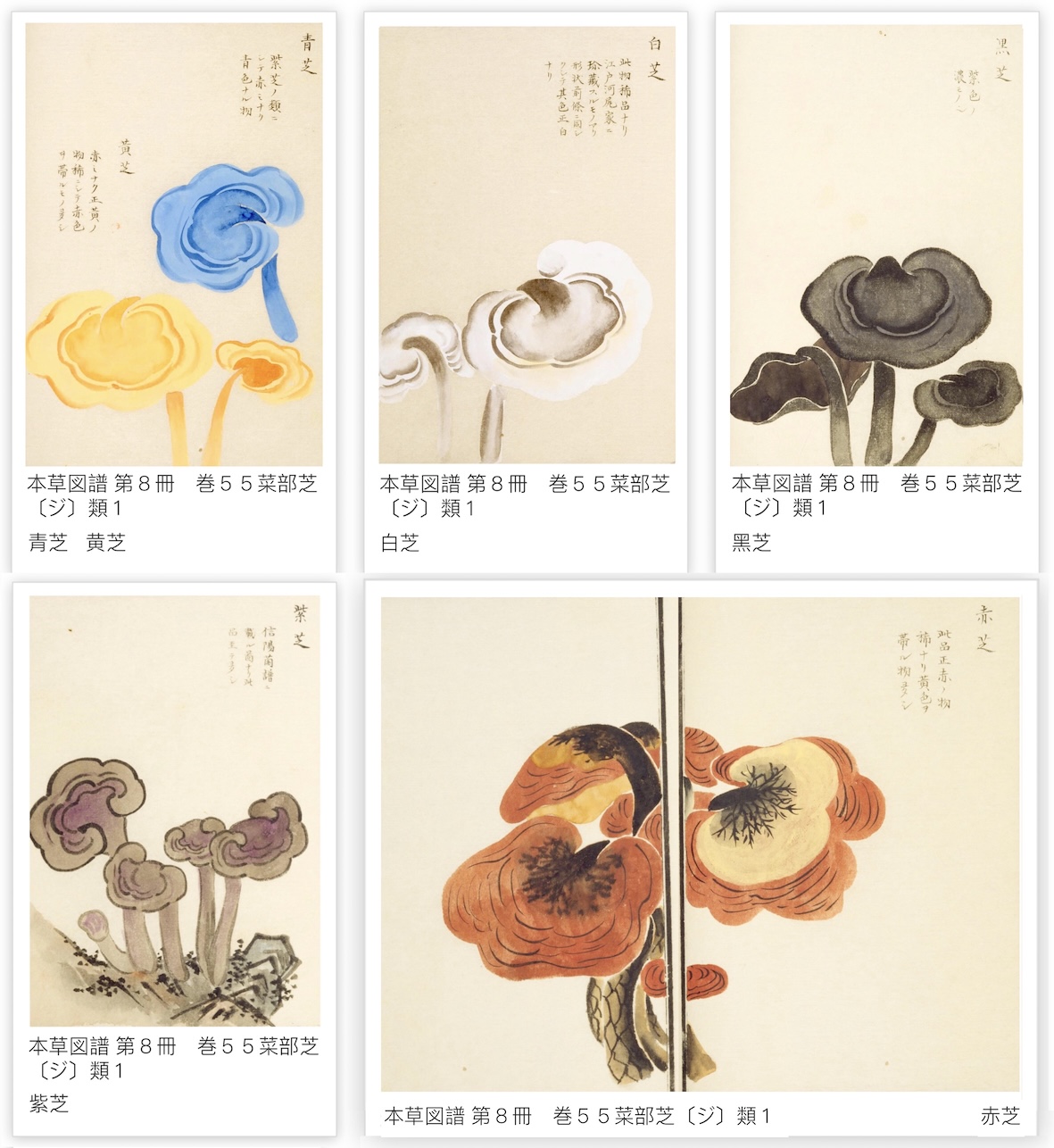

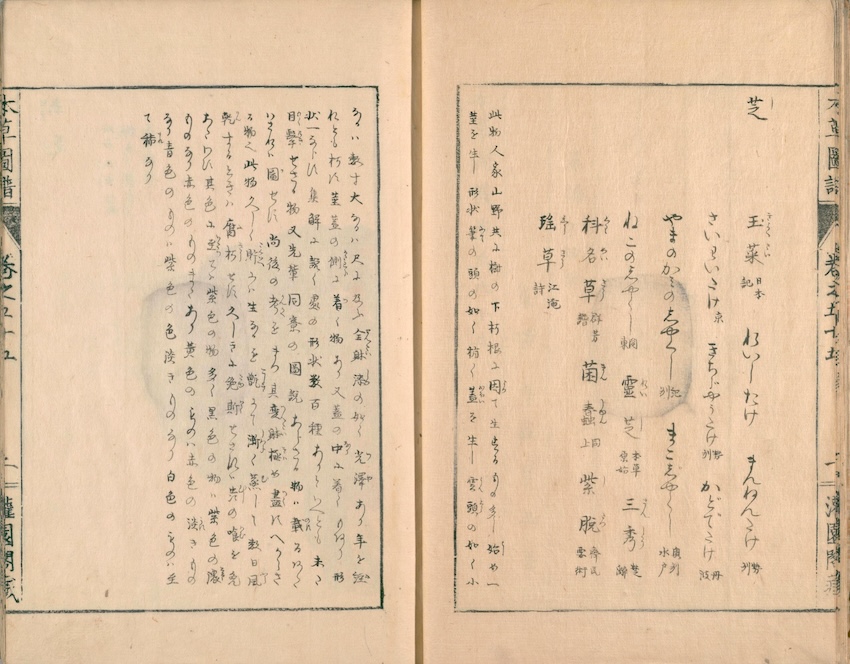

日本国立国会图书馆收藏的《本草图谱》传抄本。

开文这几张灵芝图源自江户时代後期本草学家岩崎常正(1786~1842)的代表作,同时也是日本最早的植物图鉴——《本草图谱》。此书的出现,与明代李时珍(1518~1593)的《本草纲目》东渡日本後带动的本草学研究风潮息息相关。

话说日本自古就是中国本草典籍的追随者,因此当1596年(万历24年)总结中国16世纪以前药物学的《本草纲目》问世不久,最迟在1604年(德川家康江户建立幕府的第二年)就被引进日本,书中记载的上千种本草、上万帖处方剂也很快在官方与民间流传开来,成为药师的基本教材、医生的用药指南,以及草本学家的研究焦点。

为了在国内找到相应於《本草纲目》的药材,日本官方和民间本草学团体纷纷投入本土自然产物的田野调查与人工培育,此举促进了本草学与自然研究在接下来两个半世纪的蓬勃发展,也孕育了各种描绘动植物形态的图谱着作,以助人们可以知道书中所说或名称所指的「某物」实际长什麽样子。

成书於1828年(日本文正11年,相当於清朝道光8年)的《本草图谱》就是诞生在这样的时代背景下。这部92卷的巨着共有一千九百多种含盖草、谷、菜、果、木等五大类本草的彩图,全书按《本草纲目》的分类方式编排,有如《本草纲目》的图解版,其中占有6卷之多的菜部(可以当菜吃的本草)芝侕类(菇类)就是由赤、青、黄、白、黑、紫六种颜色的「芝」率先登场。

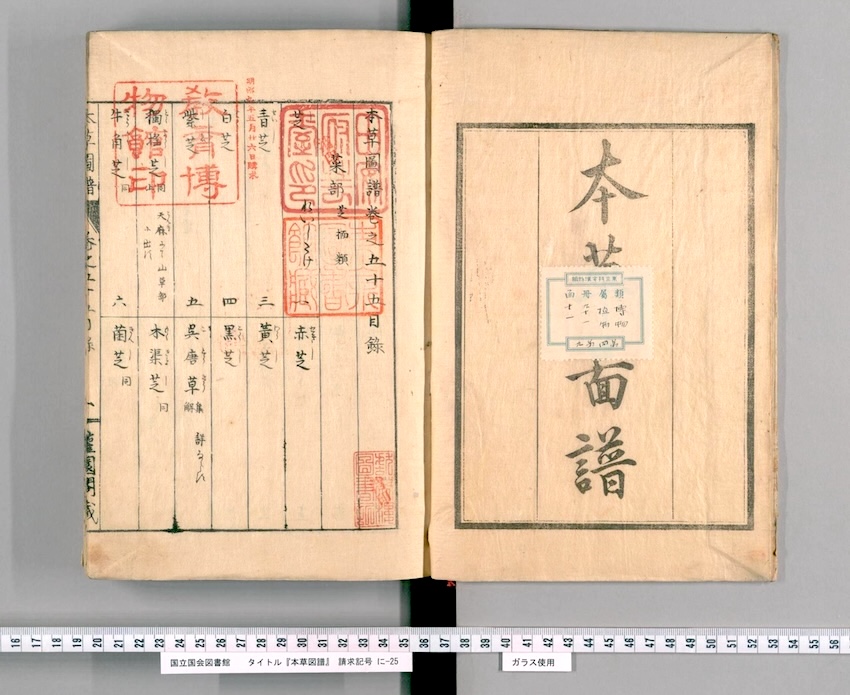

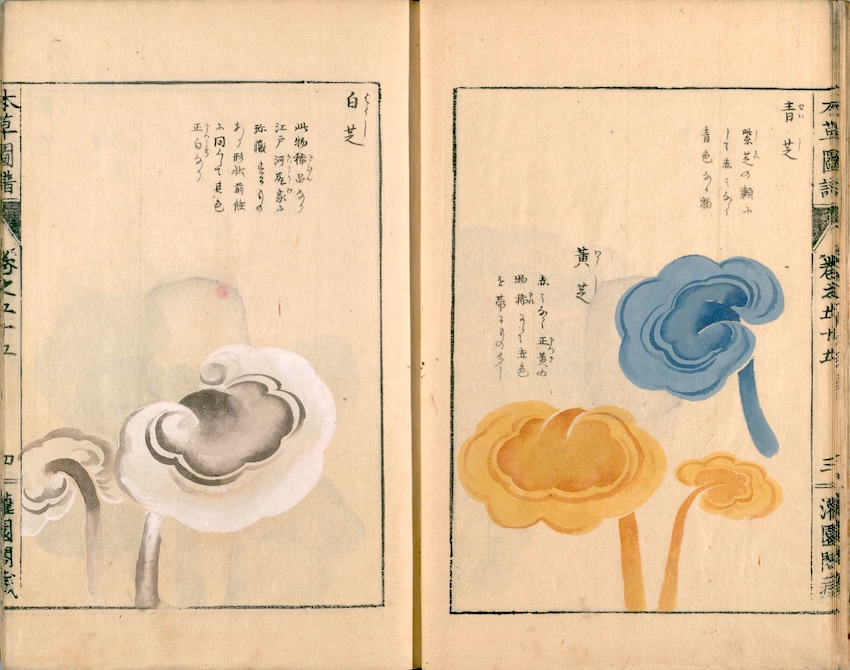

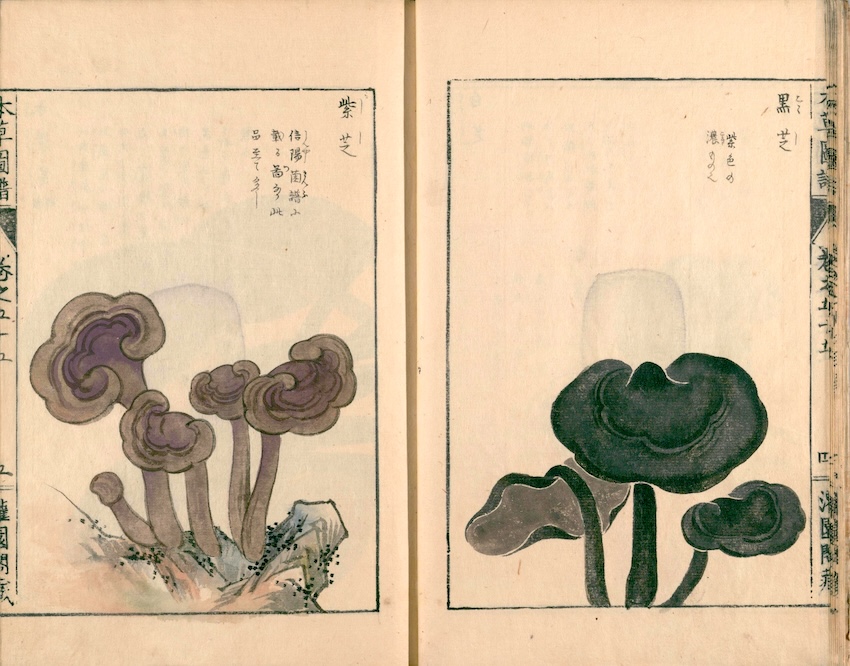

日本国立国会图书馆收藏的《本草图谱》菜部芝侕类首页。岩崎常正完成《本草图谱》後,除前4卷是木板印刷,其余均由他本人或其门生按原稿一本一本抄录,分批做给预购者。因为是手写抄本,因此不同版本在品质上各有差异。本图及以下四图即出岩崎常正过世前(约1840~1842年)做给田安家族(德川将军继承权的御三卿之一)的抄本,是目前公认画工最好、年代较早的手抄版本。

至於本文最前面的图则根据第一批抄本再行抄录的「传抄本」。这个版本的传抄本是画在带有「小石川植物园」名号的用纸上,精良的纸质让色彩更加鲜明,但在画工上则稍稍简略了一些。其出现时间推估介於19世纪中第一批抄本问世後,至20世纪初以彩色套版印刷方式重新出版的版本之间。

《本草图谱》里各种颜色的「芝」

比起《本草纲目》的文字叙述,例如:「芝本作之,篆文像草生地上之形」(芝的形状像之),「今俗所用紫芝,乃是朽木株上所生,状如木檽」,或是「山川云雨、四时五行、阴阳昼夜之精,以生五色神芝……赤者如珊瑚,白者如截肪,黑者如泽漆,青者如翠羽,黄者如紫金」等等,《本草图谱》里的六芝图像显然对「灵芝应为何物」提供更多的具体信息。

由於岩崎常正创作《本草图谱》的重点不是为个别实物写生或写真,而是将「某物种之所以是某物种」的主要形态特徵提炼出来加以呈现,好让人们能够以图鉴物,因此图谱中的六芝并不「逼真」而是「形似」, 颜色上也是采用一般人所能理解的赤、青、黄、白、黑、紫,先作大方向的区分,再於图旁附上实际颜色的解说。

【译文】

❖ 赤芝:鲜少是正红色,通常带有黄色色调。

【译文】

❖ 青芝:近似紫芝,但色调上不带红色而是偏向青色。

❖ 黄芝:鲜少是正黄色,多半带有浅红色。

❖ 白芝:此物极其稀有,形状同前但其色纯白。

【译文】

❖ 黑芝:其实是深紫色或紫黑色。

❖ 紫芝:此物颇为常见,图转绘自《信阳菌谱》。

(编按:《信阳菌谱》是博物学家市冈智寛於1799年的着作。)

两百年前灵芝在日本的生长概况

本书除了少数本草图参照他人着作或名家收藏的标本(会在图旁注明出处),绝大部分都是岩崎常正根据自己亲赴各地山野考察、采集或亲自栽种的实物所绘,而且还会附上该项本草的汉名、日本名、生长环境、根茎花实、形色气味、生茂时节、保存方式等辅助资讯以供人们可以在野生环境里寻觅芳踪。

所以,岩崎常正对於他所接触到的「六芝」,也就是两百年前日本土生土长的灵芝,是怎麽描述的?这部分被安排在六芝图像之前的一个跨页。

《本草图谱》中关於「芝」的文字描述。

(日本国立国会图书馆藏)

首先是「芝」的别名:根据他考据多份文献和各地习惯,「芝」在日本至少有玉菜、灵芝、三秀、瑶草、紫脱、福蕈、万年茸、吉祥茸、门出茸、科名草、山神杓子……等十多种不同的称呼。

再来是描述芝的生长环境和形态:常见於日本北方民居或山野腐朽树木的根部,生长时会先长出有如笔杆般的「茎」(菌柄),然後再逐渐展开成如云状的「盖」(菌盖)。菌盖的尺寸大小不一,小者成群丛生,大者直径可达1尺(古日本一尺约30公分),表面光泽如漆,会随时间推移从底部开始腐朽。有时菌柄和菌盖的表面会有一些附生物,其形各异。

此外他还进一步引用《本草纲目》的叙述指出:「芝」的形态有数十种或上百种之多,有些可能至今都没被发现或记录,以致不论是他或前辈、同僚的图谱都无法详尽收录於书中,只能待後人研究探索其全貌。

至於对芝的保存:如要长期保存,建议将新鲜采到的芝放入蒸锅蒸煮数日再风乾,即可防止腐烂变质。

最後则是提到芝的颜色:紫色最多;所谓的黑色实际上是深紫色;红色虽有但不常见;黄色的芝常带有淡淡的红;青色接近淡紫;白色则非常罕见。

以上就是岩崎常正对於19世纪初期日本野生灵芝的观察重点。显然他也察觉到芝的族类繁多、形色各异,已超出他以及前辈与同时期本草学家所能处理的能力。所以,本来他是以「彼此(各种)形状及同种异品详悉写生」的原则在做这本图谱,但遇到千变万化的灵芝,也只能暂时搁笔,把悬念留给未来。

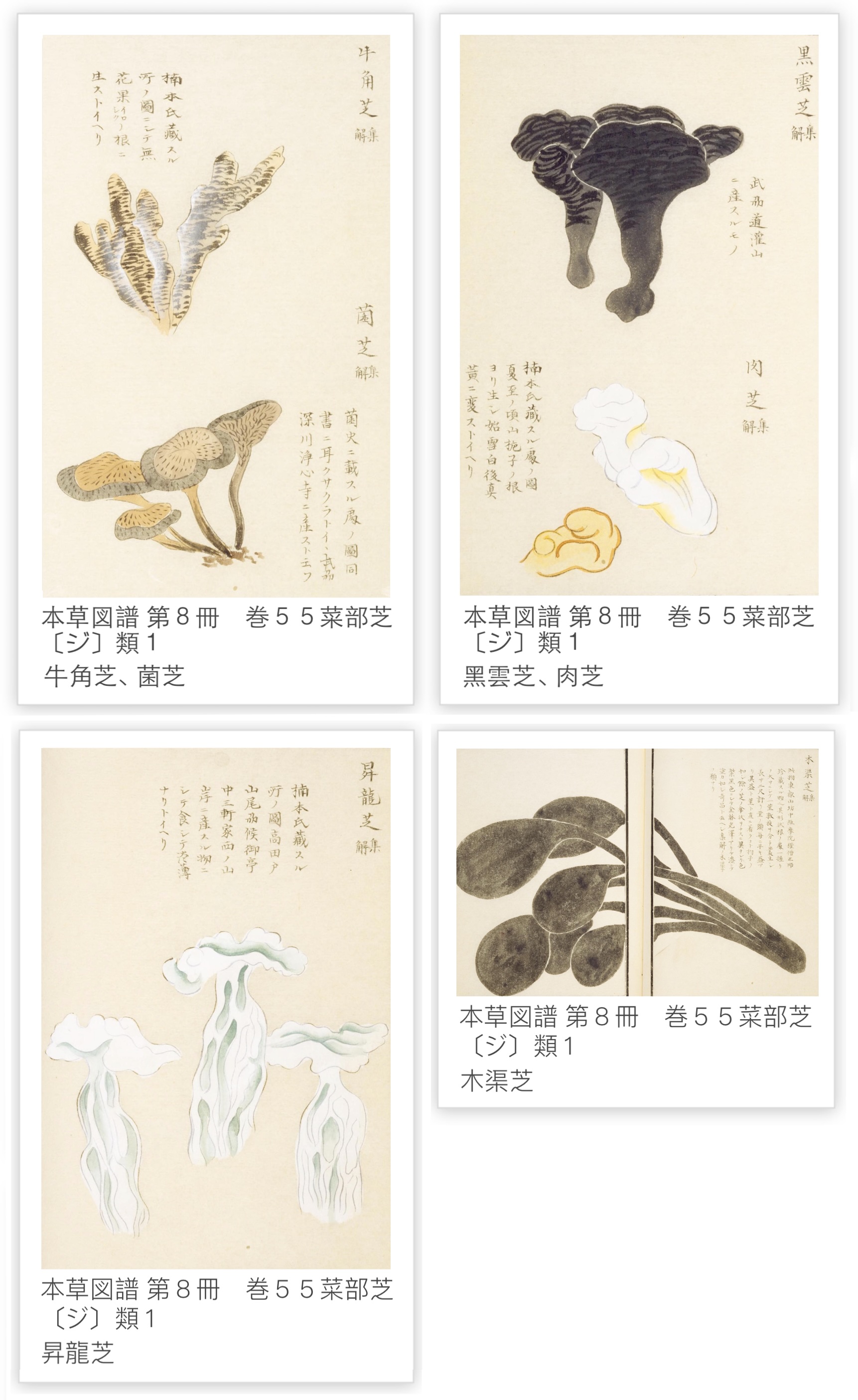

《本草图谱》里的奇珍异「芝」

此外,岩崎常正还记录了他所接触到一些「奇珍异芝」,它们的名字都有出现在《本草纲目》「芝」这个条目下,用来列举古代本草着作言及该药物的产地、外观、采集季节等信息的「集解」里。

以上各图出自日本国立国会图书馆收藏的《本草图谱》伝抄本。图里的日本古文译释如下:

❖ 牛角芝:楠本先生收藏的图,此物生长於无花果树的根部。

❖ 菌芝:《菌史》所载的图,书中称其为「耳草樱」,产自武州深川净心寺。

❖黑云芝:产自武州道观山。

❖ 肉芝:楠本先生收藏的图。据说是在某个夏至时分从山栀子的根部冒出来的,起初是雪白色,後来变成鲜黄色。

❖ 昇龙芝:南本先生收藏的图,此物产於高田户山、尾州侯御亭中三轩家的西侧山坡,据说食之味淡。

❖ 木渠芝:此为由东叡山唯摩院的权僧正所珍藏。形态上,根部约有一握的大小,并从一条主茎分出数枝丛生,高约二尺(60公分左右),每根茎的顶端有平坦的「盖」,直接附着在茎的上面,状如勺子,与一般芝类形成的伞状结构不同。颜色呈紫黑色,整体表面光亮如漆,显得十分特别,被认为是《本草纲目》中记载的木渠芝类型——寄生大木上,状如莲花,九茎一丛,味甘而辛。

某物或某图之所以为人珍藏,往往是因为它们对藏家有美好的义涵。因此上述图中描绘的各种「芝」虽然不能吃,但因为它们都能在《本草纲目》都有对应之物,而且还是俗稀所见,所以仍被当时日本的世俗与佛门权贵当作「祥瑞」之宝。灵芝跨时空、跨国界的影响力,实非今天的我们所能理解和想像。

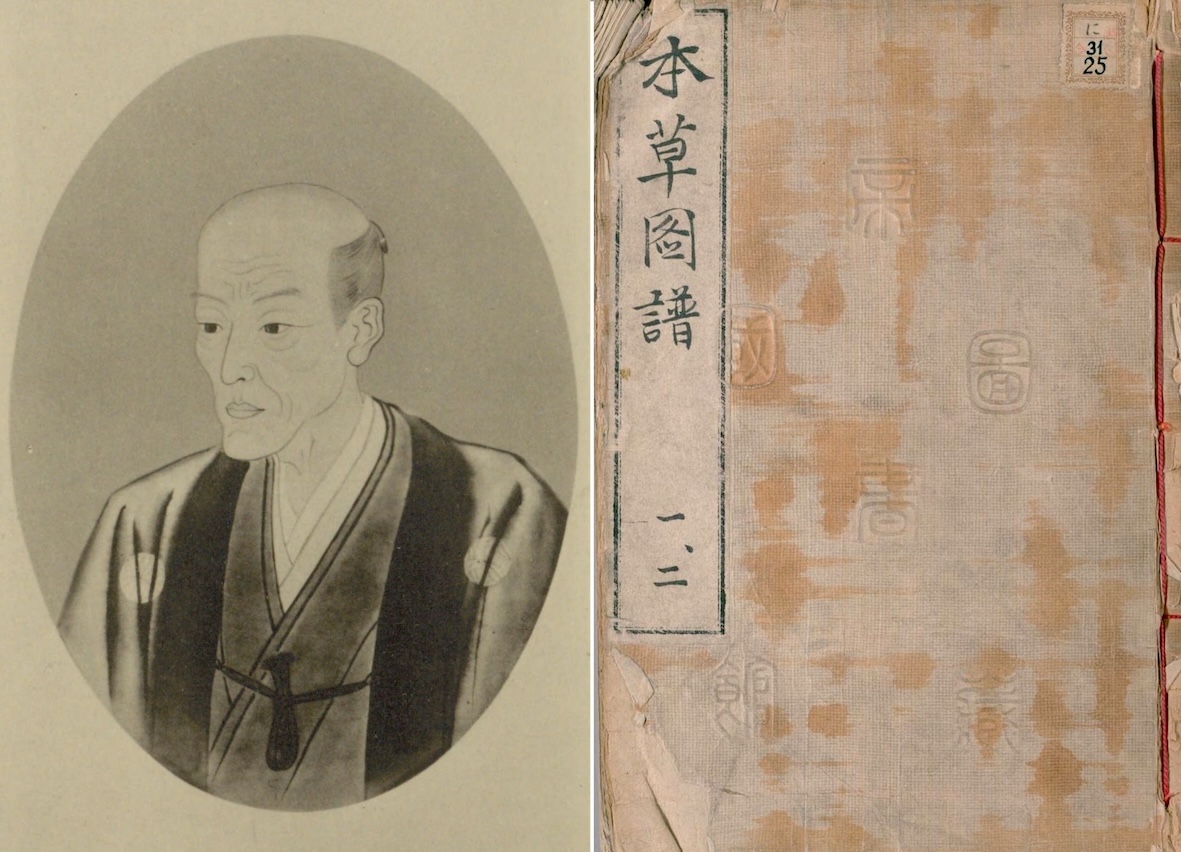

李时珍与岩崎常正的心意

李时珍花了27年历经三次改稿才完成了《本草纲目》,晚他两百余年的岩崎常正也是花了二十余年读万卷书、行万里路,才能做到他在序中所说的「积成若干卷,名曰《本草图谱》,其为图抖擞精神,尽竭笔力,极之精巧,施之彩色,自以谓无复所憾者」。

两人在出版书的过程也都历经波折:成书後的李时珍花了十多年的时间才找到愿意斥资承印《本草纲目》的出版商,当书终於印好问世时他已去世三年。好不容易完成全部手稿的岩崎常正,原本希望全套的《本草图谱》都能采用木版印刷,无奈在1830年如愿出版前面四卷的刻本之後,也因资金问题不得不改用手抄方式分批制作剩余的88卷,直至1844年岩崎过世後两年,才在其子与门生协助下,将进献给幕府与预购的本数全部制作并分发完成。

李时珍当初会想要撰写《本草纲目》,是因为在其早年行医的过程中,发现很多江湖郎中之所以没治好病或害人丧命,并非诊断有错,也非引错医书记载的处方,而是错在记载该药方的医书本身,因为药物外观或名称相似,错把毒药当良药,所以他才要用竭尽所能地一笔一笔为各种本草药物「正名」。

岩崎常正当初会想要绘制《本草图谱》,则是鉴於包含《本草纲目》在内的历代本草书籍大多「详於说而略於图」或「虽有图甚略且拙」,以致常有医者因辨识不清而误用药物致人於死的憾事发生,所以他才要竭尽所能地画下一幅又一幅清楚易辨、名实不差的本草图像,以助行医救世之人可以「拣择无失,主治适当,疗病如意」,使等待医治的人「可以无憾於疾病死生之际欤」!

李时珍(1518~1593)肖像邮票与1596年由南京藏书家兼出版商胡承龙斥资出版的《本草纲目》封面。(图片来源/左图:Wikimedia Commons;右图:日本国立国会图书馆)。

岩崎常正(1786~1842)画像,出自1936年由日本医学家藤浪刚一编着之《医家先哲肖像集》,以及1830~1844年分发给德川御三卿田安家的《本草图谱》抄本封面。(图片来源/日本国立国会图书馆)

愿我们都能吃对灵芝,吃出健康

李时珍和岩崎常正的着书原由,印证了我们经常在文章里耳提面命的「吃对灵芝才有效」并非危言耸听、庸人自扰。幸运的是,现代人已毋须费尽九牛二虎之力,而是只要愿意好好思考、好好判断,就能不费吹灰之力地选对灵芝、吃对灵芝。

「好灵芝」不仅是对的灵芝,而且还能做到「明天的灵芝跟今天的一样好」。以下谨用台大许瑞祥教授在〈我为什麽吃灵芝?〉一文中的一段叙述作为本文的结尾:

吃灵芝的目的就是希望明天过得比今天好。「好」不一定是明天比今天年轻才叫好,而是没有明天预期的「坏」,坏得慢一点、老得慢一点,或是明天和今天一样,那就是好啊!

所以接下来的问题就是,明天的灵芝要怎样才能跟今天的一样好?这要看菌种控管了没有?栽培控管了没有?采收控管了没有?萃取控管了没有?成分控管了没有?企业指标在哪里?如果做不到,那就是跟大家一起打混而已。

後记

撰写这篇文章的过程中,脑中反覆浮现二十多年前我请专业摄影师廖家威在他的摄影棚中帮我拍的两张「灵芝写真」。它们是21世纪初长在台南灵芝农场的灵芝,烘乾之後被我带来台北当model,第一张似乎跟《本草图谱》里青、白、黄芝的外形颇为相似;第二张或许就是《本草图谱》描写灵芝生长概况提到的「有时菌柄和菌盖的表面会有一些『附生物』」。

(摄影/廖家威・提供/吴亭瑶)

参考文献

1. [明]李时珍。本草纲目。金陵本,1596。

2. 岩崎常正。本草图谱。田安家抄本,1830-1844。

3. 费德里柯・马孔(Federico Marcon)。博物日本:本草学与江户日本的自然观。台北:卫城出版,2022.

4. 杨静宜。中国纂图本草古籍发展之研究。淡江大学汉语文化暨文献资源研究所硕士班硕士论文(指导教授:吴哲夫教授)。2011。

5. 直秀矶野。日本博物学史覚え书IX〔日本博物学史备忘录(九)〕。庆应义塾大学日吉纪要・自然科学,28:60-81,2000。

6. 本草图谱。东京大学博物馆资料库:数位博物馆3,2002。

7. 本草学者の业绩と兰学の诞生(本草学家的成就与兰学的诞生)。日本国立国会图书馆数位展览,2017。

8. 岩崎常正『本草図谱』のきのこ。 日本国立国会图书馆图片库。