随着Omicron的快速传播,各种负面(传播速度快、繁殖效率高、潜伏期短、免疫逃脱力强、打满三针还是确诊、感染过的人还会再感染)夹杂正面(轻症居多、住院风险低)的消息,也排山倒海轰炸我们的脑袋。到底该用什麽样的心态应对这只凶中带吉、吉中带凶的病毒呢?

文/吴亭瑶

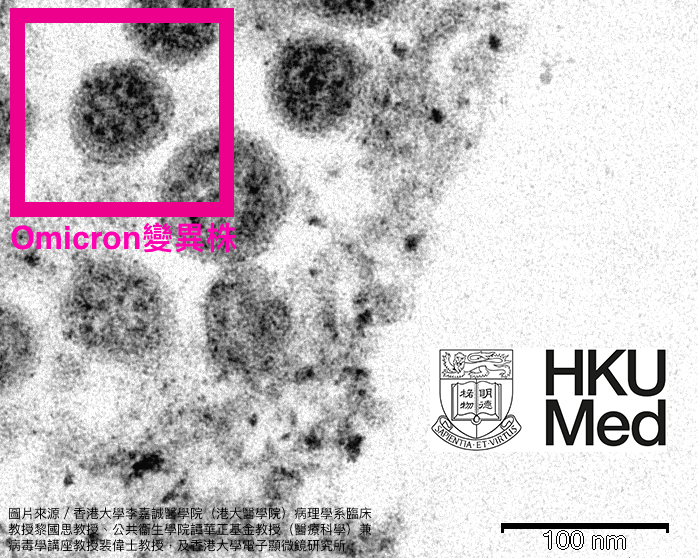

(图片来源/香港大学李嘉诚医学院)

犹记得2020年底,全球充满人定胜天的希望,认为Covid-19很快就会被疫苗终结。如今2021已经过完,新冠病毒(SARS-CoV-2)非但没有被终结,反而迎来全新变种Omicron主导的第N波疫情。

2021年11月9日才在南非首度现踪的Omicron,仅仅花了两个月的时间,就让许多国家单日确诊纪录创下新高,更让美国在2022开年第三天成为全球首个单日新增感染病例突破百万的国家。其传播速度之飞快,已远远超过先前四个同样被列为「需要关注」等级的变异株——分别是2020年5月、9月、10月和11月首度在南非、英国、印度、巴西现踪的Beta、Alpha、Delta和Gamma。

高度变异的棘蛋白,让病毒更难防

Omicron之所以可以传播得那麽快,和它的棘蛋白出现大量的关键性突变有关。

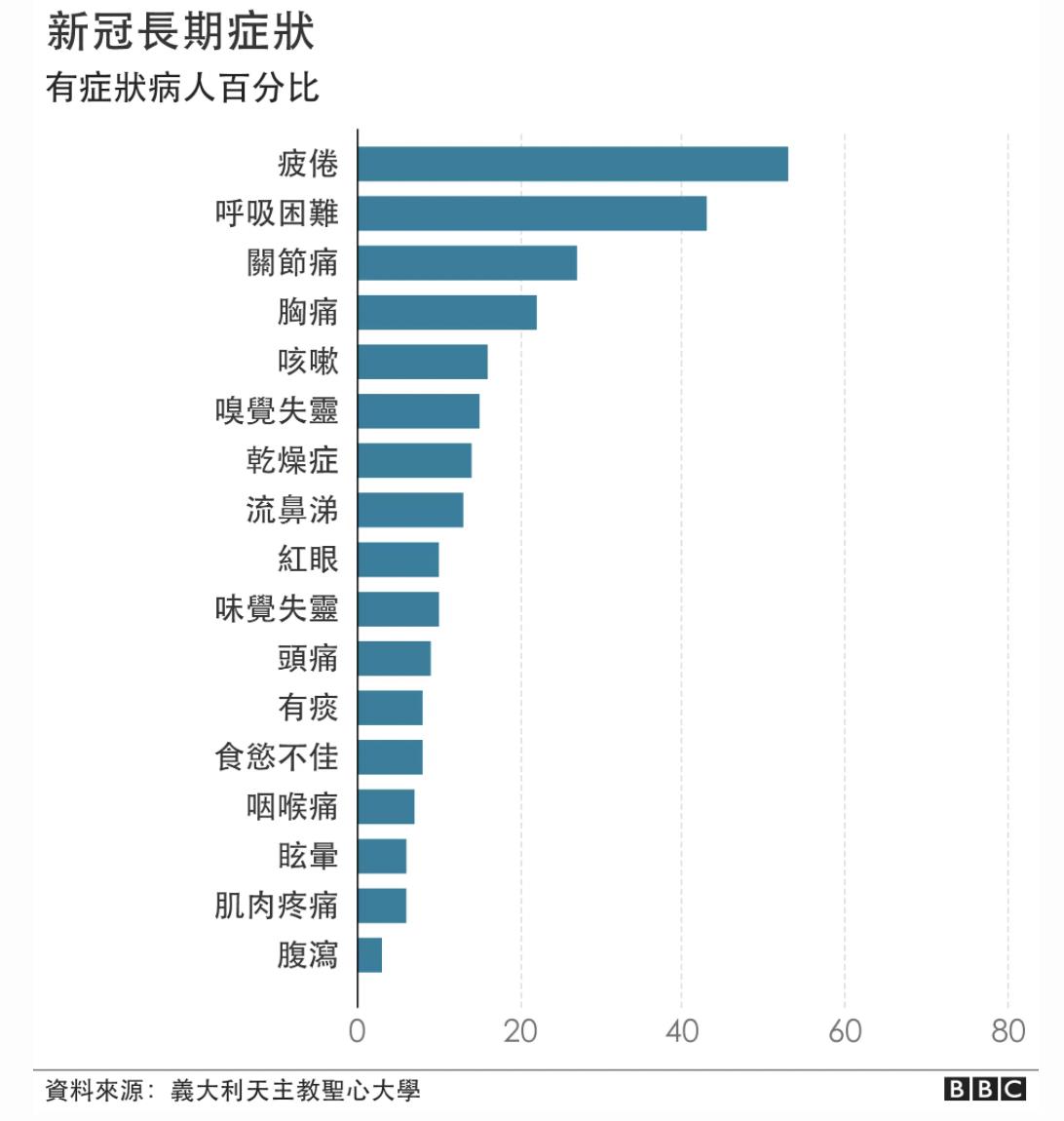

开文那张电子显微影像,是由香港大学李嘉诚医学院(港大医学院)在2021年12月8日释出的全球首张Omicron变异株沙龙照。仔细看即可发现,病毒颗粒表面有一圈像皇冠的造型,此即病毒用来入侵细胞的棘蛋白(spike protein)。把它用线条描绘可简化如下:

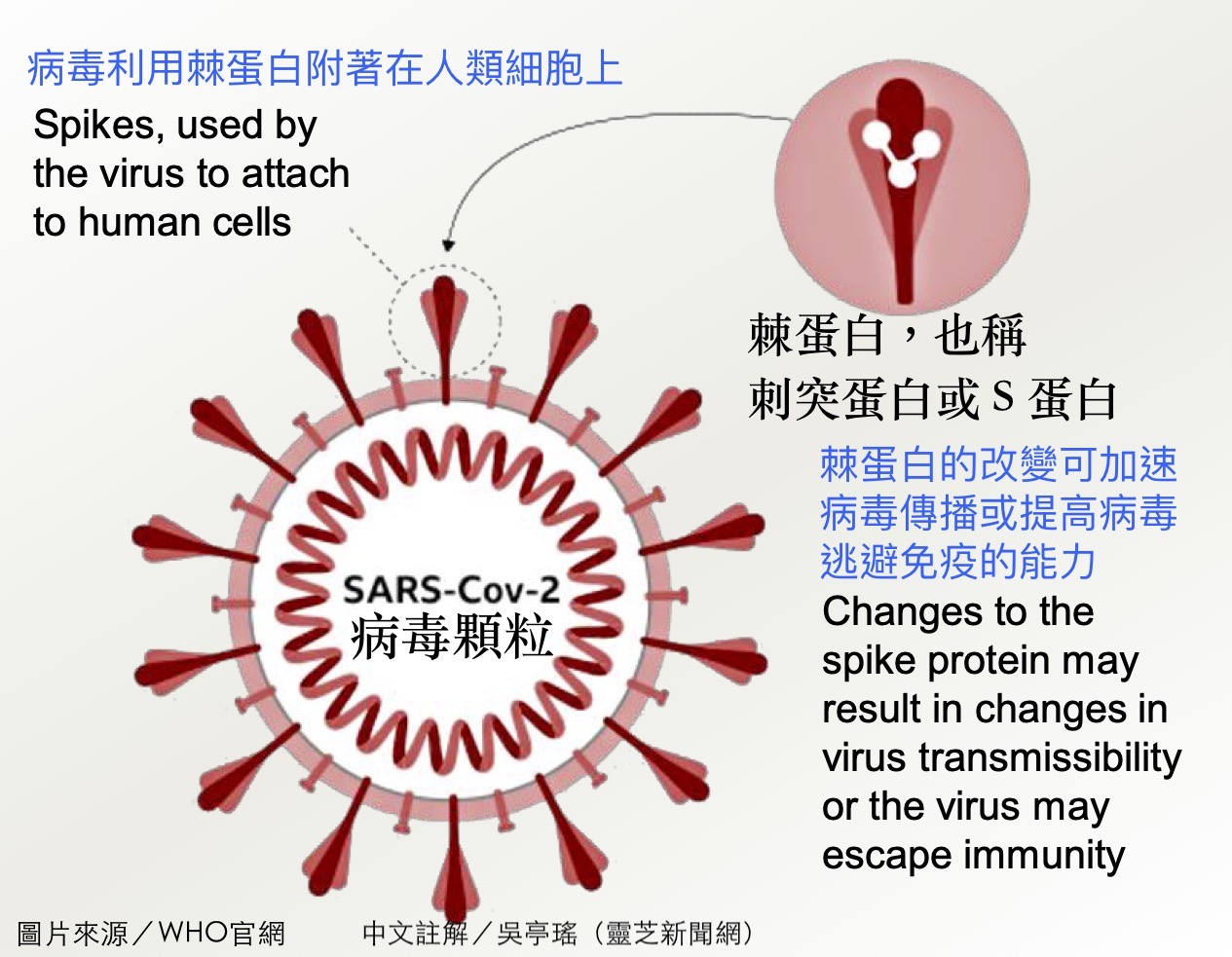

(图片来源/世界卫生网织WHO官网)

病毒正是靠着这些棘蛋白与细胞表面的受体结合,触动细胞的内吞机制引狼入室,进而挟持细胞帮它们复制新的病毒颗粒,好去感染更多细胞。

所以棘蛋白既是病毒入侵细胞的钥匙,也是疫苗训练免疫系统「精准辨识」和「精准捕捉」病毒的靶标。当它们突变的程度越大(通常是病毒为了更容易感染细胞而进行的改变),原本被疫苗或自然感染诱发的免疫反应,就越容易失去准头。

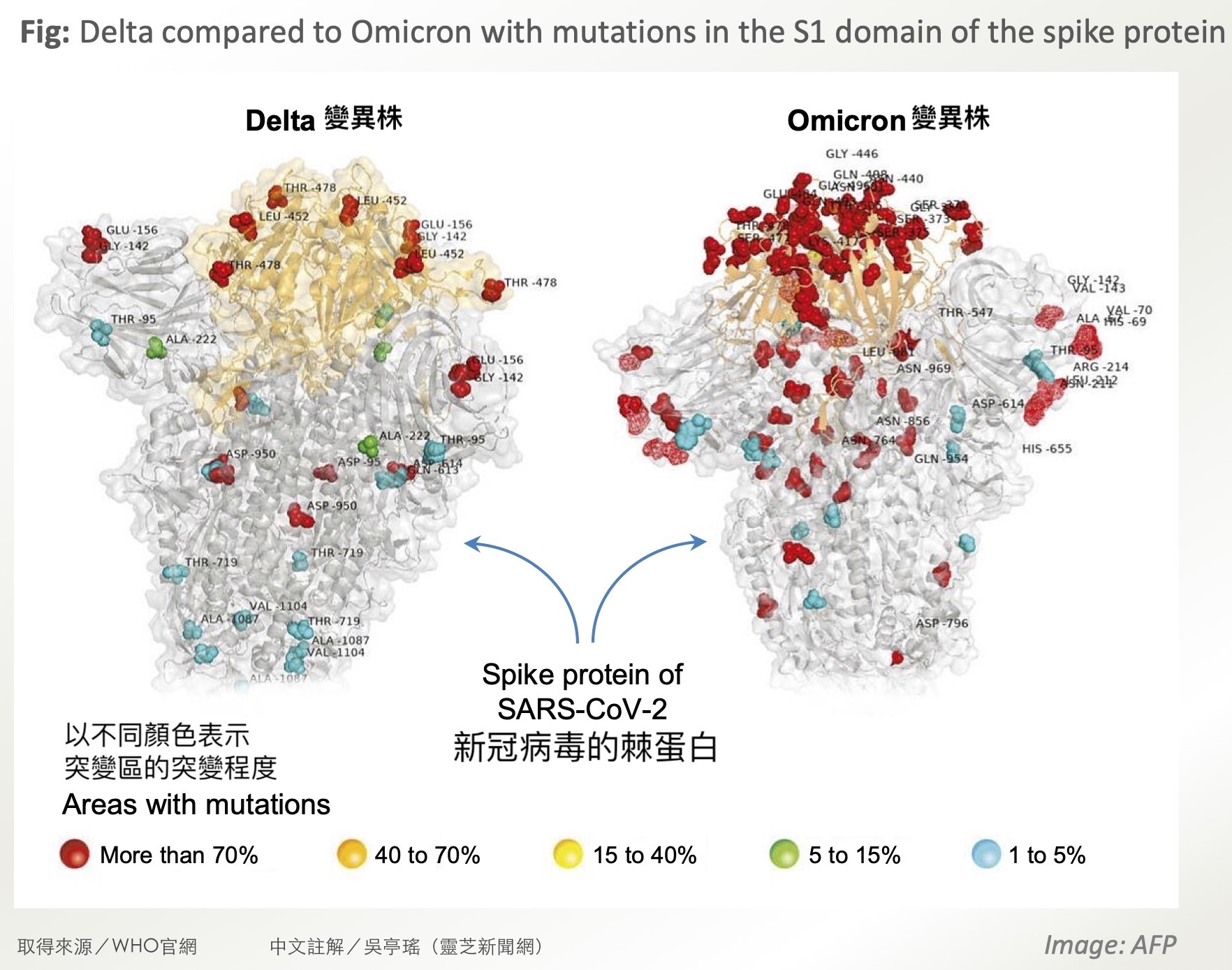

从下面这张2021年11月27日隶属罗马教廷的Bambino Gesu儿童教学医院公布的Delta和Omicron棘突蛋白3D立体模型的比较图片,即可理解为什麽Omicron比Delta更难防。

(图片来源/世界卫生网织WHO官网)

凡颜色标示处,即为不同於原始病毒株(疫情初始在武汉发现的病毒株)的突变区。根据分析,Omicron的棘蛋白至少有32处关键性突变,远远超过Delta,而且高度变异的区域(红色)还都集中在与人体细胞相互作用的位置。

正因为这样的变异让Omicron更容易感染人类细胞,更容易在人群中散播,同时也更容易逃避现有疫苗诱发的抗体(因为现有疫苗都是根据原始病毒株的棘蛋白去做设计的),当然也就更容易造成突破性感染(完整接种疫苗後依旧感染),甚或二次感染、三次感染。

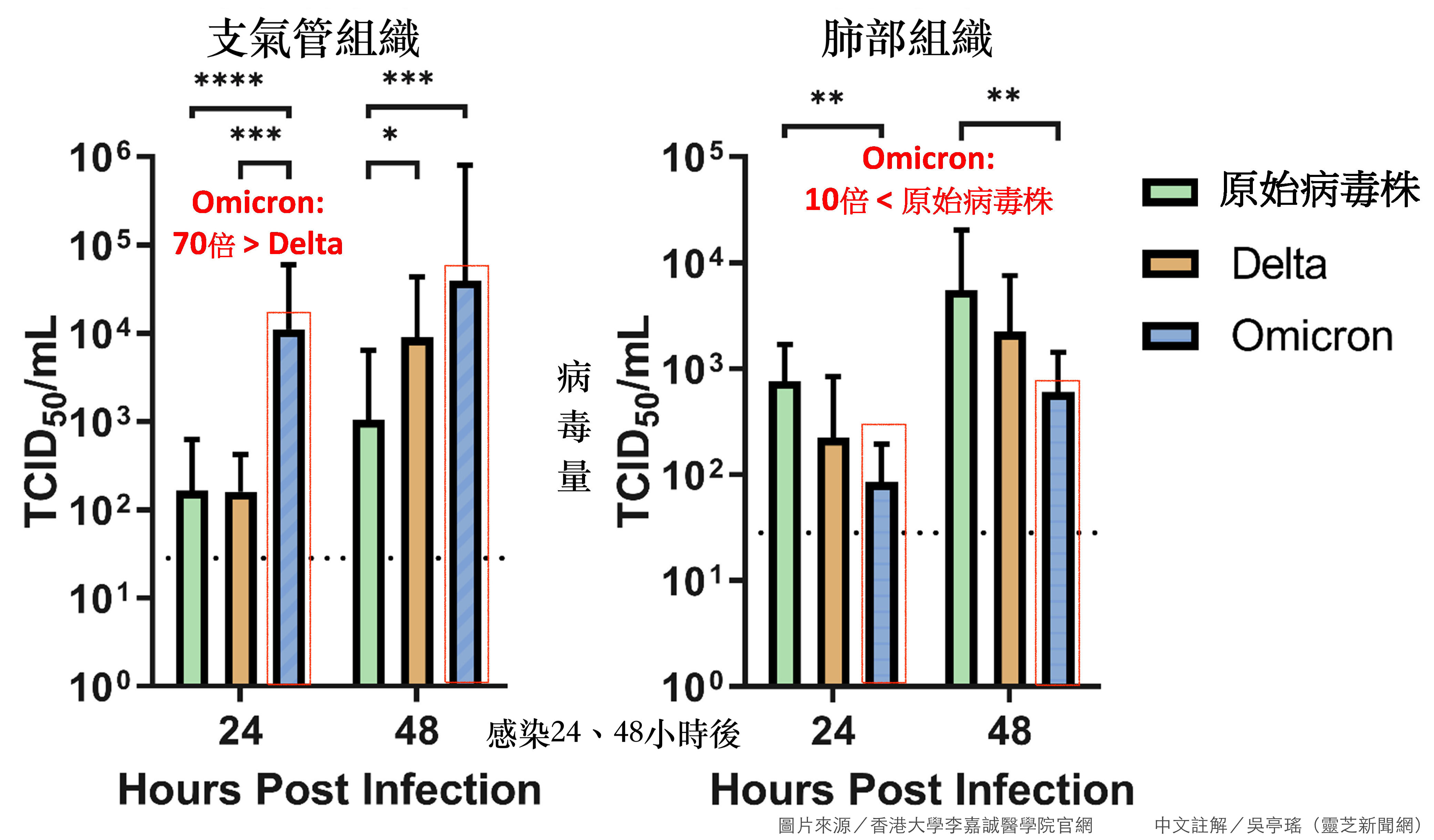

容易感染支气管,但较不易深入肺部

根据港大医学院12月15日发布在官网的研究成果,Omicron变异株在感染人类支气管组织24小时後的病毒量是Delta及原始病毒株的70倍左右,显示Omicron的复制速度比Delta和原始病毒株快很多;可是Omicron在肺部组织的复制能力却又比原始病毒株低了近10倍,显示Omicron的致病性可能相对较弱。

此研究结果或许解释了为什麽Omicron传播速度飞快,初期症状(喉咙沙哑、鼻塞)和感冒很像,但疾病严重程度反而没那麽可怕的原因。

(图片来源/香港大学李嘉诚医学院)

每个人对病毒的免疫反应都不同

不过,可别因为Omicron比较不易重症、不易致死就掉以轻心。因为「不易重症、不易致死」只是整体上的平均概念,每个人与病毒交锋後的最终结局,没有人能够事先保证。

主导上述研究的港大医学院公共衞生学院陈志伟副教授在2021年12月15日发布的闻稿中表示,Omicron导致的疾病严重程度不只取决於病毒的复制能力,还同时取决於人体对於感染这个病毒的免疫反应,当免疫系统调节失序时,就有可能造成失控的发炎反应(如细胞激素风暴)。

陈教授还进一步表示,当感染的人数越多,即使病毒本身的致病性较轻,还是会造成可观的重症率和死亡率,加上Omicron已被证实可以逃避疫苗和自然感染诱发的免疫力,进而造成突破性感染(完整接种疫苗仍旧感染)和再次感染,都在在显示不宜对这只病毒的威胁掉以轻心。

病毒较「温和」不代表比较好对付

即使只有轻症,也不代表体内的病毒就容易清除。因为临床上已有医生观察到,Omicron轻症患者体内病毒由阳转阴的困难度竟比Delta重症还高,不管患者是否需要因此延长隔离时间,都会造成巨大的身心压力。

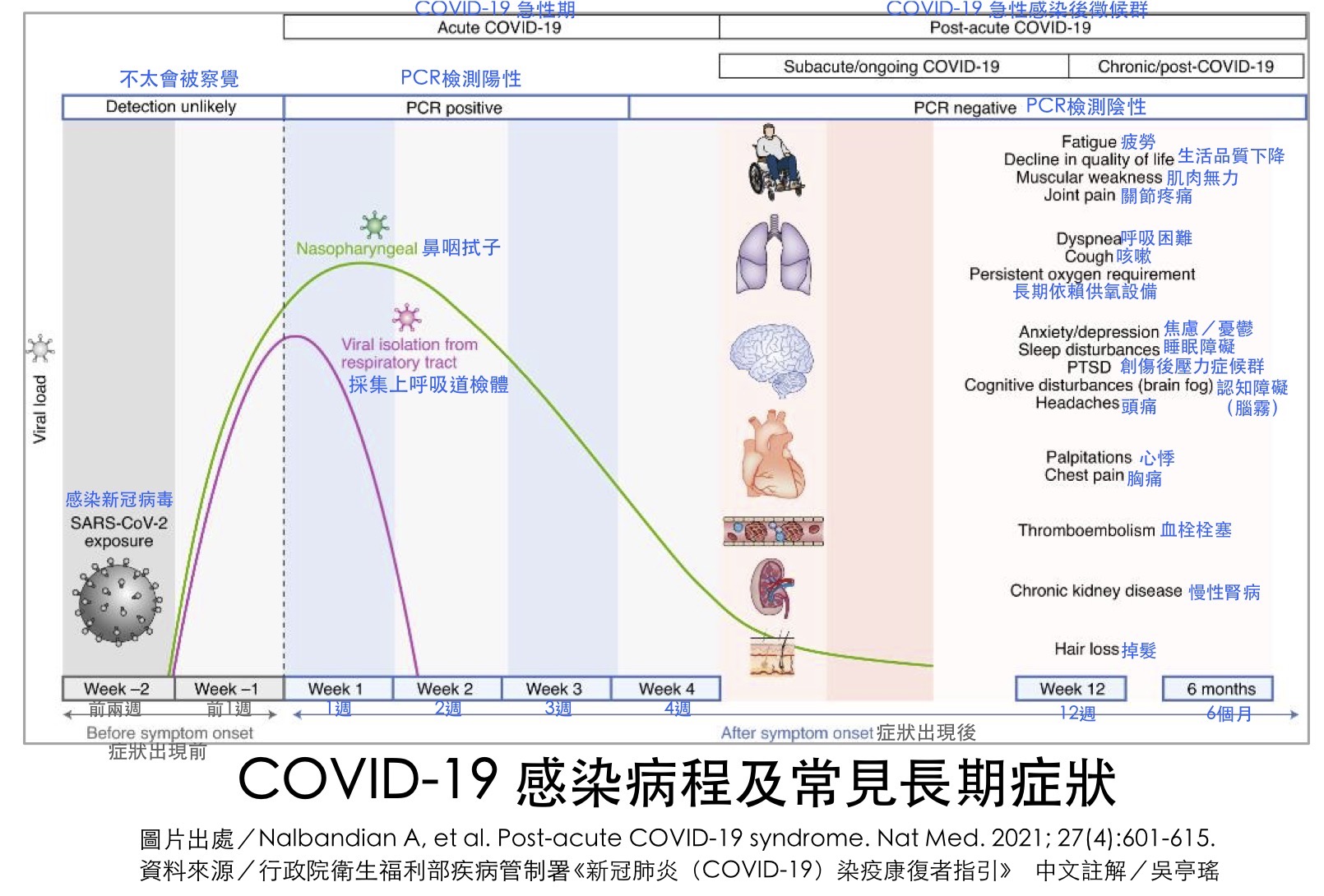

此外,感染之後病毒会不会在最初几天就扩散全身器官,患者会不会在PCR筛检转呈阴性之後仍持续出现疲倦、呼吸困难、胸痛等长期症状(long COVID),也是轻症、重症患者都可能发生。

更何况现在还有Delta变异株和流感病毒对我们虎视耽耽,不论是双重感染Delta和Omicron,还是双重感染新冠病毒和流感病毒(Flurona),都已成为可能发生的现实。

(资料来源/行政院卫生福利部疾病管制署)

(资料来源/BBC NEWS中文网)

(资料来源/公视新闻网2021年12月27日新闻)

防疫要趁早,因为不需24小时

就能复制一批病毒生力军

不管是预防病毒感染、缓解病毒引发的症状、减少体内的病毒量、避免病毒在体内扩散、阻止发炎失控造成的危机,乃至降低重症和死亡风险,凭借的全部都是免疫系统。

作为病毒感染的宿主,我们不可能从症状判断是由哪只病毒引起(就算知道又如何);

针对原始病毒株设计的疫苗和病毒药,也不可能帮你挡下已经产生变异或其他类型的病毒;

唯一可以一眼看穿敌人、灵活变换招式、兵来将挡水来土淹的,只有那个默不出声也从不居功,却从小把你保护到大的免疫系统。

不过,可不是每个人与生俱来的免疫系统都那麽完美,也无法期待免疫系统不会和你一起慢慢变老,更不该苛求免?系统可以像机器人那样可以顶得各种压力而从不出错——好歹机器人也需要定期进场维修吧!

所以,请务必好好保养和训练你的免疫军团,让它们可以每一天都维持在高水平,每一天都能训练有素地悍卫你的安危。而且最好是从「还没被感染的现在」就开始保养和训练起,因为等到感觉不对劲再来有所行动,早已错过黄金时机。

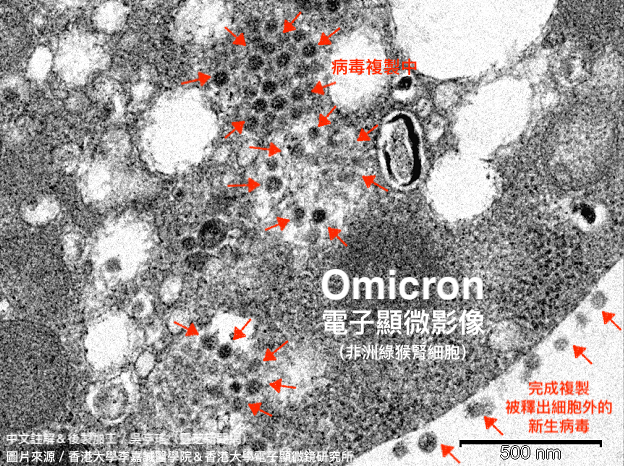

从下面这张Omicron感染非洲绿猴肾细胞(Vero E6 cells)24小时的电子显微影像可以看到,大量病毒正在细胞囊泡里进行复制,已经复制完成的病毒颗粒也被释放到细胞表面准备大展身手。

这还只是病毒挟持「一个」细胞经过「一天」的战果!你能想像同样的情况发生在你的体内,免疫军团即使疲於奔命依然心有余而力不足,经过一两个礼拜後被病毒满地插旗的「盛况」吗?还是从现在开始,制敌於先机,防患於未然吧!

(图片来源/香港大学李嘉诚医学院)

对付「细胞外」和「细胞内」的病毒

靠的是不同的免疫机制

透过上面这张Omicron感染非洲绿猴肾细胞的显微影像,应该不难理解,一旦病毒入侵,有的病毒会在细胞内(躲藏中或复制中),有的病毒会在细胞外(寻找感染目标中)。

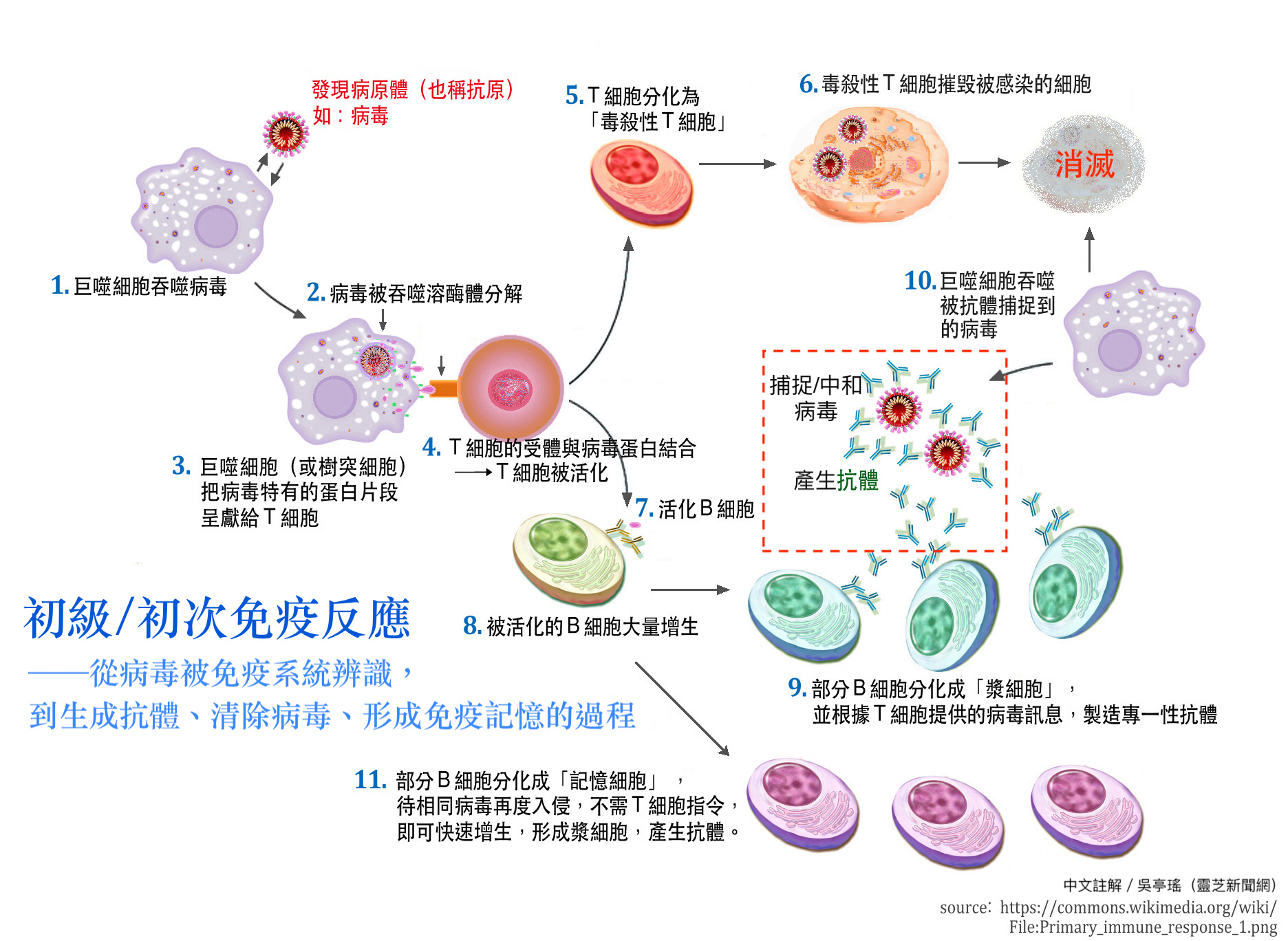

「抗体」只能捕捉或中和细胞外的病毒,至於躲在细胞内的病毒,一方面需要免疫细胞分泌「干扰素」阻挠细胞内的病毒复制,另一方面还需要「毒杀性T细胞」或「自然杀手细胞」杀死感染细胞,彻底催毁病毒赖以为生的基地。

不论是被抗体捕捉的病毒,或是被杀死的感染细胞,都需要巨噬细胞收拾残局。於此之前,巨噬细胞和树突细胞还必须给「辅助性T细胞」通风报信,协助这个免疫系统的最高指挥官下对指令,才能催生出精准的毒杀性T细胞,以及精准的中和性抗体。

打疫苗可以诱发抗体(如下图红色虚线框起处),口服抗毒药可以抑制细胞内的病毒复制,就算两者效力都可发挥到百分之百,依然是单点作战,若无其他免疫部队里应外合,根本很难取消灭病毒。

以上还只是针对消灭病毒的部分。如果把讨论的格局放大到取得「完全康复」的胜利,而非与病毒玉石俱焚,那就还需要免疫系统适度调节发炎反应,才能避免原本攻打病毒的火力反过来「炎上」自己——当然这部分也不是疫苗或抗病毒药可以有所贡献之处。

(资料来源/Wikimedia Commons)

怎样才能全面提升免疫系统的

兵源、战力和协调能力?

换句话说,良好的抗病毒免疫反应是「一整套的」,如果想要在最小的伤害中(发炎反应)迅速取得压倒性胜利,就必须全面提升免疫系统各环节的兵源和战力,也必须全面提升免疫系统适时开火、适时停火的协调能力。

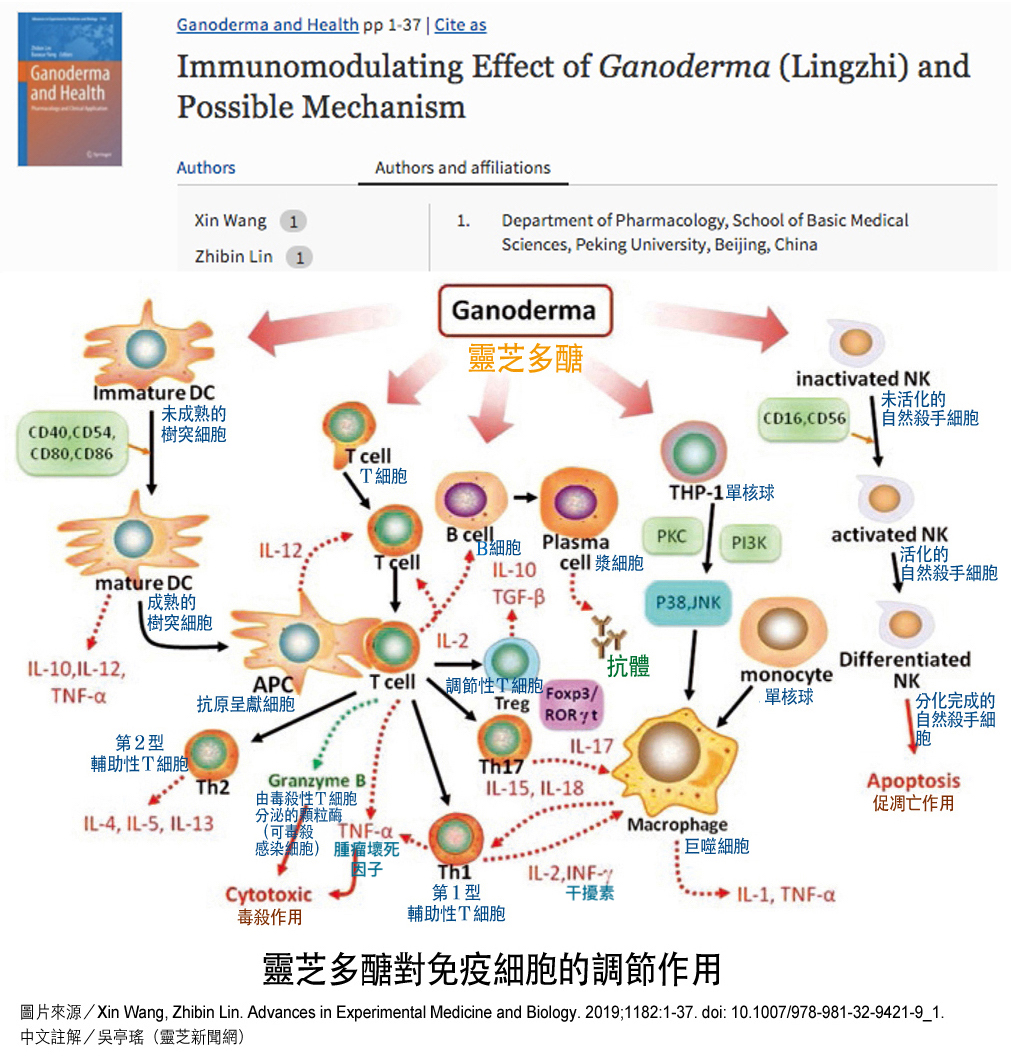

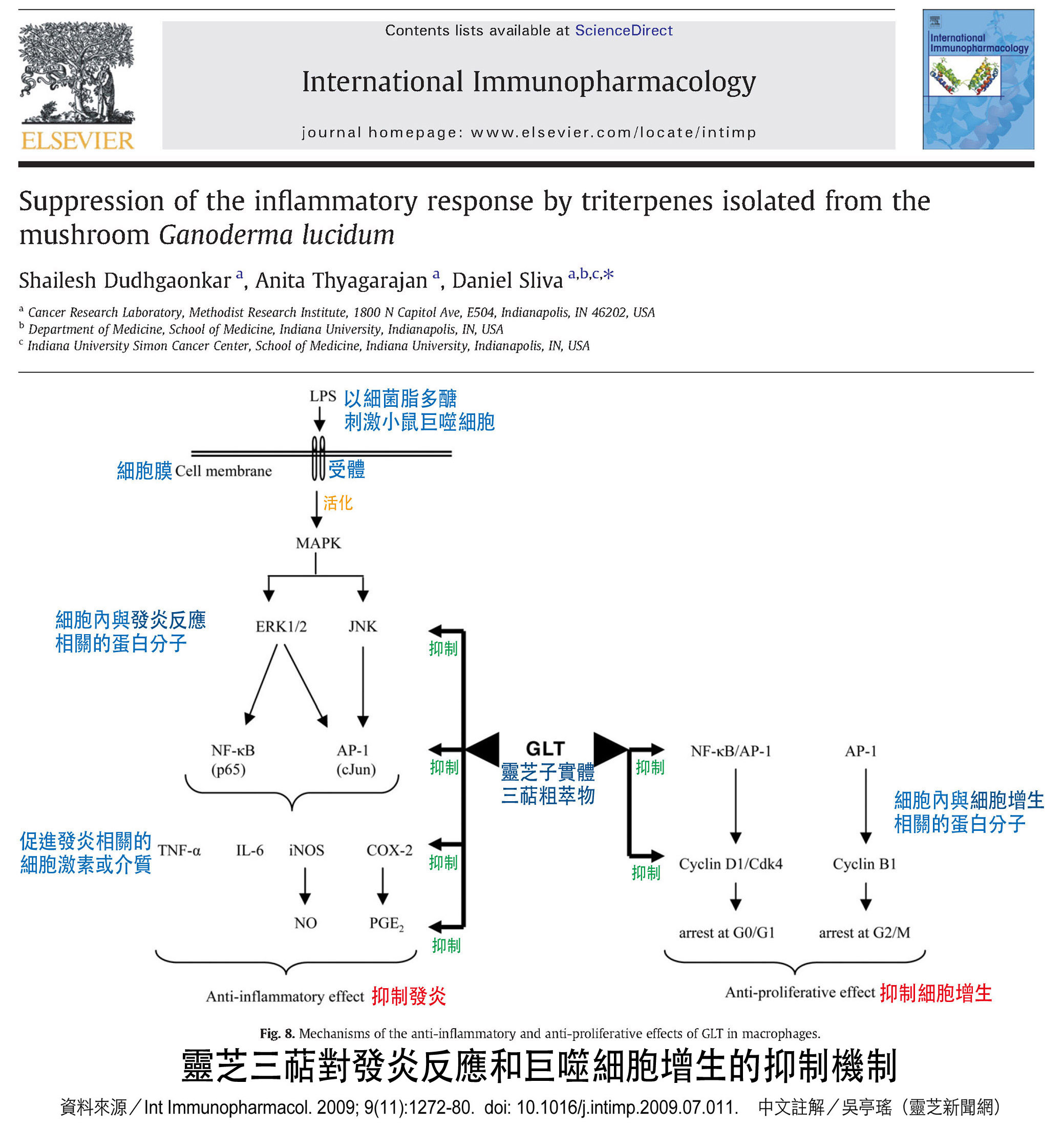

从1990年代研究至今,来自灵芝子实体的多醣成分已被证明可以对免疫系统发挥广泛的调节作用,像是:可以加快树突细胞呈现抗原(病毒蛋白)给T细胞通风报信的速度、调节T细胞军团在促进免疫(发炎)和抑制免疫(发炎)之间的分工合作、刺激B细胞产生抗体、加速单核球分化成巨噬细胞产生免疫反应、提升自然杀手细胞和巨噬细胞的活性,以及促进多种免疫细胞的增生和细胞激素(如干扰素)的分泌等等。至於灵芝子实体中的三萜类成分则被证实,除了具有抑制细胞内病毒复制的作用之外,还能适度调节免疫细胞的发炎反应。

(资料来源/doi: 10.1016/j.intimp.2009.07.011.)

平时训练有素,临危才守得好

Omicron的防疫战已经开打,虽然整体上是轻症居多,但对於个体而言,对於你、我,还有我们的家人而言,绝对不会是感染也没关系。想要逢凶化吉、化险为夷,最靠得住也最不可或缺的,无疑是「平常就训练有素」的免疫力。

後续我们将通过几篇已发表在国际期刊的论文,详细介绍和分享「为什麽灵芝可以全面提升免疫系统抗病毒的能力」。不论如何,请务必好好保养和训练「每一天」的免疫力,因为只有天天好免疫,才能天天保安康。