来自泰国清迈大学和泰国皇家学会科学院的学者於今年(2020)4月14日线上发布的《Molecules》(分子期刊)回顾论文,以「抑制病毒」和「调节免疫」为标准,梳理出有潜力对抗冠状病毒的真菌活性成分,其中,来自灵芝的多醣类、三萜类、免疫调节蛋白全都榜上有名。会不会从远古一直吃到今天的灵芝,就是可以帮你我战胜新冠病毒的武器之一呢?

文/吴亭瑶

(本图截取自《Molecules》期刊官网画面)

正当全球科学家卯足全力研发新冠肺炎(COVID-19)疫苗和药物之际,来自泰国清迈大学和泰国皇家学会科学院的学者,也于今年(2020)4月14日线上发布的《Molecules》(分子期刊)发表回顾论文指出,对於这类由「冠状病毒」引起的疾病,其有效的防治药物,很可能就存在我们早已认识的真菌里。

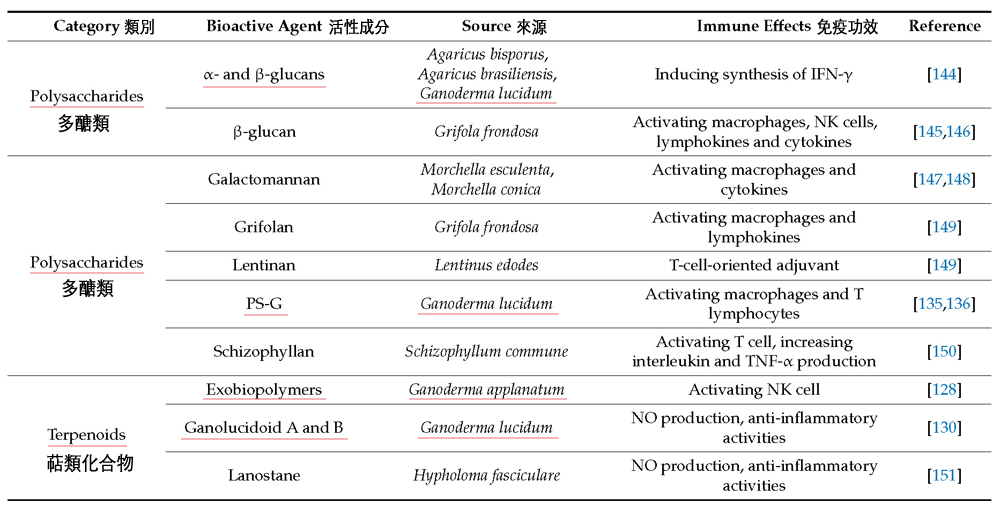

由清迈大学微生物多样性和可持续利用研究中心、生物系、药物科学系为主要组成的团队,根据过去发表在期刊上的科研成果,以「抑制冠状病毒增生」和「调节免疫反应」为标的,筛选出有潜力进一步发展为冠状病毒候选药物的真菌活性成分,其中,来自灵芝的多醣类、三萜类、免疫调节蛋白全都榜上有名。

为什麽灵芝具有抑制冠状病毒的潜力?

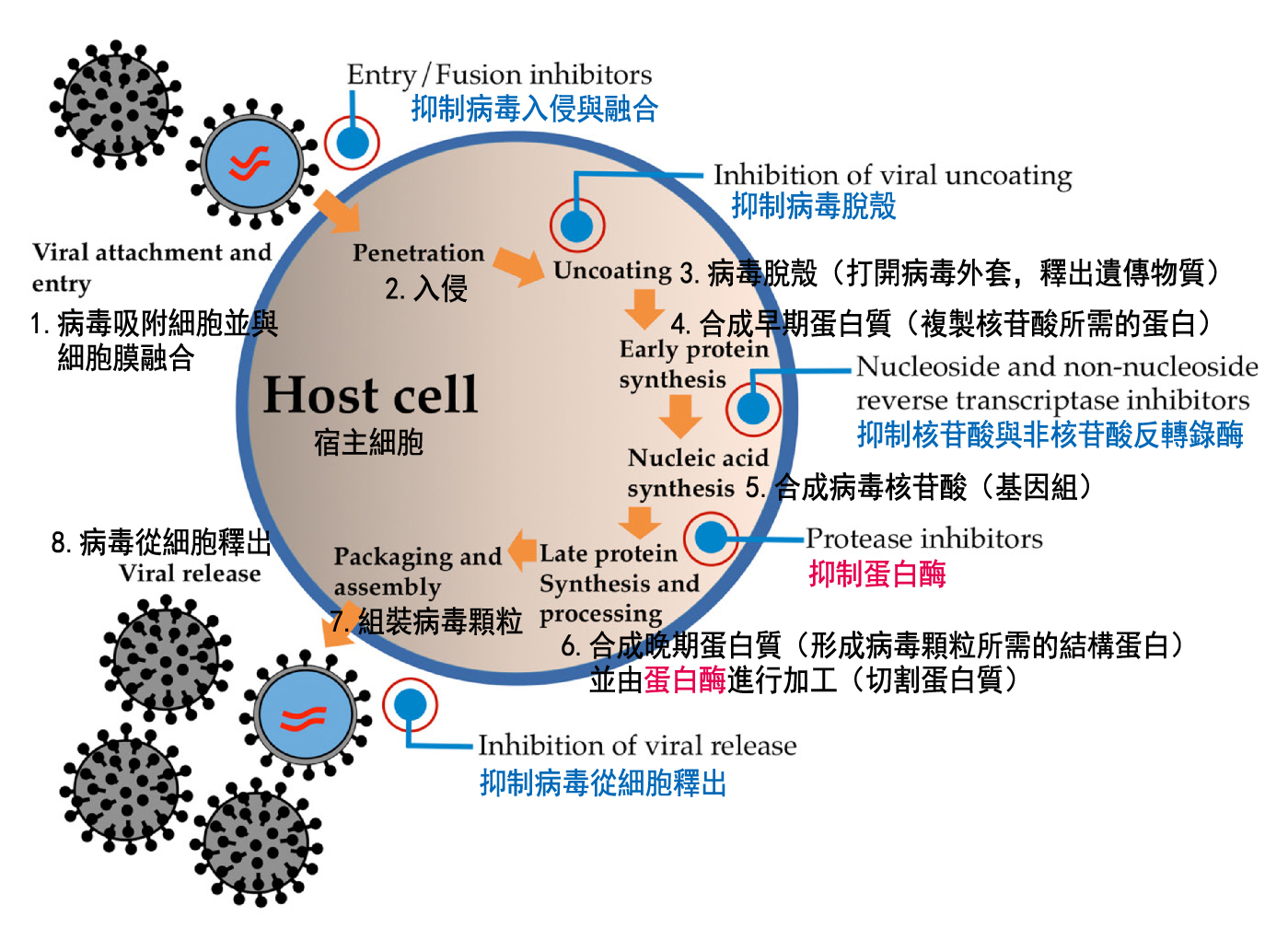

病毒最大的特性就是本身只具备遗传物质(DNA或RNA)和蛋白质,必须依赖细胞才能存活和增生。所以目前所谓的「抗病毒药物」,不管是已经在临床上使用或还在研发中的,其作用机制都是「干扰病毒在细胞内的复制程序」,让病毒无法藉由细胞生出更多的病毒。

在病毒利用细胞复制下一代的过程中,蛋白酶扮演关键角色,少了它的作用犹如万事具备只欠东风,因此许多抗病毒药都锁定它作为抑制病毒增生的标的。像是临床上用来治疗爱滋病(AIDS)的药物,其作用原理几乎都和抑制HIV病毒的HIV-1蛋白酶有关。

病毒复制过程与抗病毒药物的主要作用位点

(本图截取自参考文献1)

虽然造成爱滋病的HIV病毒并非冠状病毒,但由於它的复制过程和冠状病毒相仿,许多作为临床用药的HIV-1蛋白酶抑制剂也确实能在体外实验的条件下让冠状病毒蛋白酶失去活性,再加上临床已有利用HIV-1蛋白酶抑制剂治疗SARS、MERS和新冠肺炎的成功个案,因此当科学界群起研发各种治疗冠状病毒的新药时,具有抑制HIV-1蛋白酶的成分或药物即被视为主要的「候选药物」──或可直接拿来应用,抑或可以在此成分或药物的基础上进行化学结构的修饰,让它产生令人满意的效果。

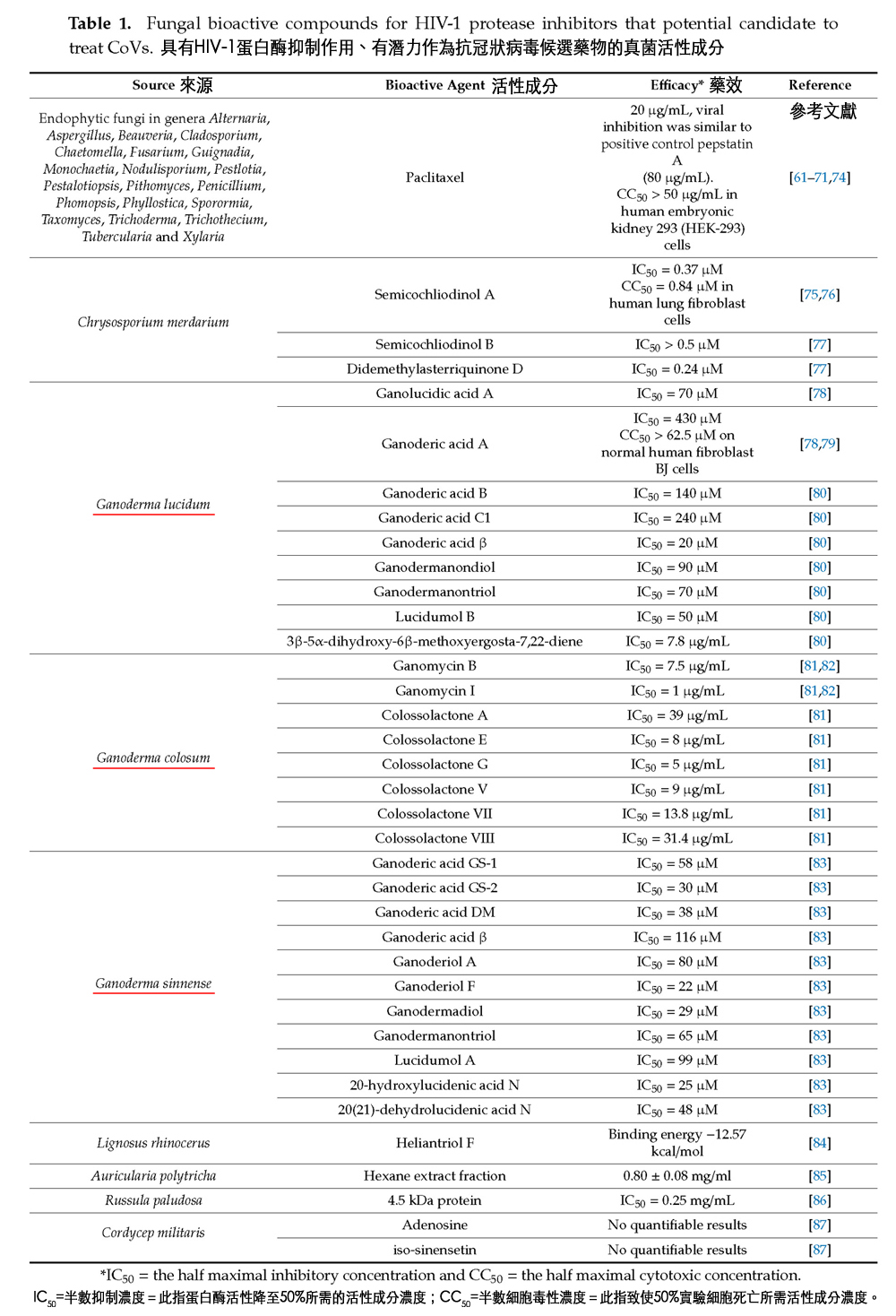

清迈大学的团队於是在此前提底下,把过去已被科学期刊公开发表、具有抑制HIV-1蛋白酶活性的真菌成分,列为冠状病毒治疗药物的潜力候选者,其中很大一部分是从灵芝属(Ganoderma)分离到的各种灵芝酸、灵芝醇……等三萜类化合物(如下表)。

(本表截取自参考文献1)

为什麽灵芝里的免疫调节成分

有治疗冠状病毒感染者的潜力?

除了抑制病毒增生之外,清迈大学的团队也把「调节免疫」列为冠状病毒候选药物的筛选标准。

因为根据现有的临床经验,不论是感染SARS冠状病毒(SARS-CoV)或新冠病毒(SARS-CoV-2)都有可能导致过度激烈的免疫反应,甚至引起所谓的免疫风暴(细胞激素风暴),使发炎反应像野火燎原般地严重损伤肺部、造成呼吸窘迫。

该团队以一份来自武汉的临床观察为例:在41名已出现肺炎症状的新冠肺炎确诊者中,63%有淋巴细胞低下(主要指CD4+ T细胞减少)的现象,12%出现呼吸窘迫,此外,比起未住加护病房的确诊者,住进加护病房的确诊者体内有较高浓度的细胞激素,包括:IL-2、IL-7、IL-10、GSCF、IP10、MCP1、MIP1A、TNF-α。

换句话说,这类会引起肺炎的冠状病毒,可能让部分感染者的免疫(发炎)反应陷入「过与不及」的困境──不及,挡不了病毒;太过,器官与病毒玉石俱焚──因此若能即早把免疫反应调回到比较刚好的中庸状态,就有可能在阻止病毒侵犯的同时,也减轻器官受损的程度,加速康复的速度,降低死亡的机率。

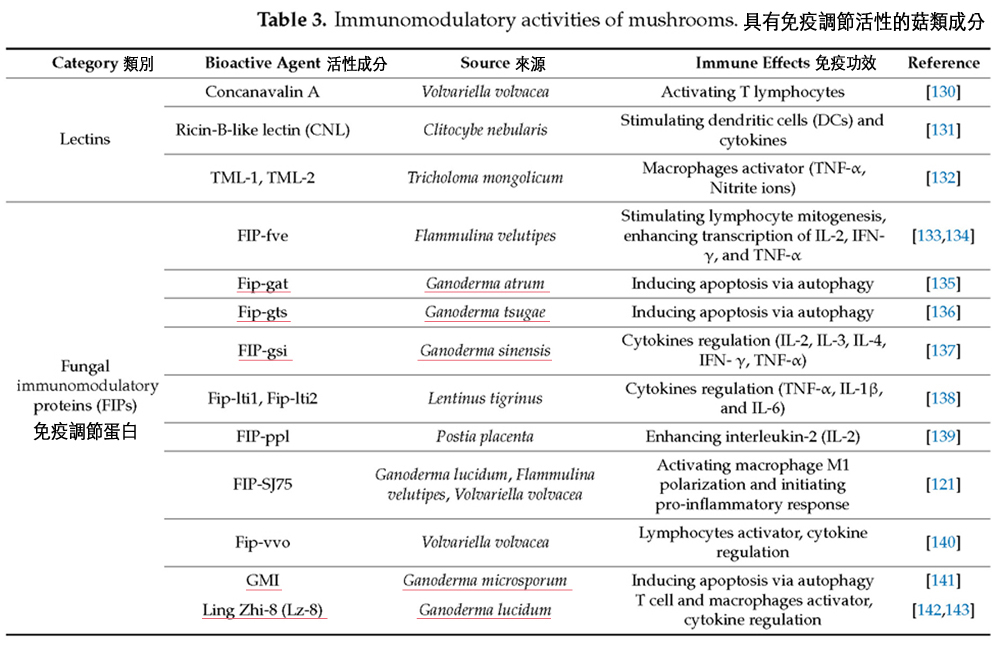

清迈大学的团队於是把过去已被科学证实可以调节免疫的菇类活性成分列了一份清单,作为冠状病毒新药开发的参考,来自灵芝的免疫调节蛋白、多醣类、三萜类也名列其中(如下表)。

综观来看,灵芝多醣可以促进吞噬细胞活性、刺激细胞激素分泌、诱导发炎反应;灵芝三萜有抗感染和抗发炎的作用;而对T细胞、巨噬细胞、干扰素、介白质等多种细胞激素都有调节作用的免疫调节蛋白,则表现得更像是一个面面俱到的免疫调节者。事实上从该表所列可以发现,能同时集三种不同类型的免疫活性成分於一身的菇类,也只有灵芝而已。

(本图截取自参考文献1)

如何思考新冠肺炎的预防与治疗?

比起2002年和2012年现踪後很快又消声逆迹的SARS和MERS,能够有效人传人的新冠肺炎COVID-19更需疫苗和药物防堵。

虽然目前有一些现成的抗病毒药物可以暂时顶替上阵,但药物的副作用未必所有患者都能承受、用药一段时间後必然会产生的抗药性,都使得更安全、更有效、更多元的新药开发势在必行。

资源丰富的真菌世界原本就是临床用药的大本营,像是被广泛用於癌症治疗的紫杉醇,以及用来治疗细菌感染的抗生素盘尼西林,最早都是源自真菌。因此,清迈大学的团队以「抑制病毒」和「调节免疫」为标准而梳理出的真菌活性成分,对於冠状病毒(尤其是新冠病毒)的药物开发或辅助性治疗确实很有参考价值。

从现实的角度思考,这些灵芝来源的「潜力成分」若能大量生产并且通过临床试验,确认安全性和有效性,才可能正式用於医院的推荐治疗上。

然而从今年二月起全球科学界以跨国合作的力量,快马加鞭进行临床试验的瑞德西韦(remdesivir),即使尽量将各项审查标准放宽,直至五月底的现在都还无法将它列为治疗新冠肺炎的「标准药物」,就不难明白一个新药从诞生到上市有多麽困难──通常这个过程至少需要十几年的时间。

原本被设计来对抗伊波拉病毒(也是冠状病毒)最後却没机会在临床派上用场的瑞德西韦,从新冠肺炎疫情发生以来就被寄厚望。然而日前由美、中两国分别进行的两大临床试验结果出炉却是一个说有效,一个说没效;而所谓的「有效」指的是可以加快新冠肺炎成人患者恢复(出院)的时间(必须住院控制感染状况的中位数时间从十五天缩短为十一天),但并未改善死亡率和治疗期间出现贫血、发烧、肝肾指数和血糖值升高等不良事件的机率。

(本图截取自BBC NEWS中文版官网画面)

所以瑞德西韦真的能成为新冠肺炎的救命处方吗?我们也只能拭目以待。除了瑞德西韦以外,也有研究人员尝试将现有的临床药物用在新冠肺炎的治疗或预防上,看能否尽早确认一款或一套标准的治疗药物,不过,似乎也不如想像中顺利。

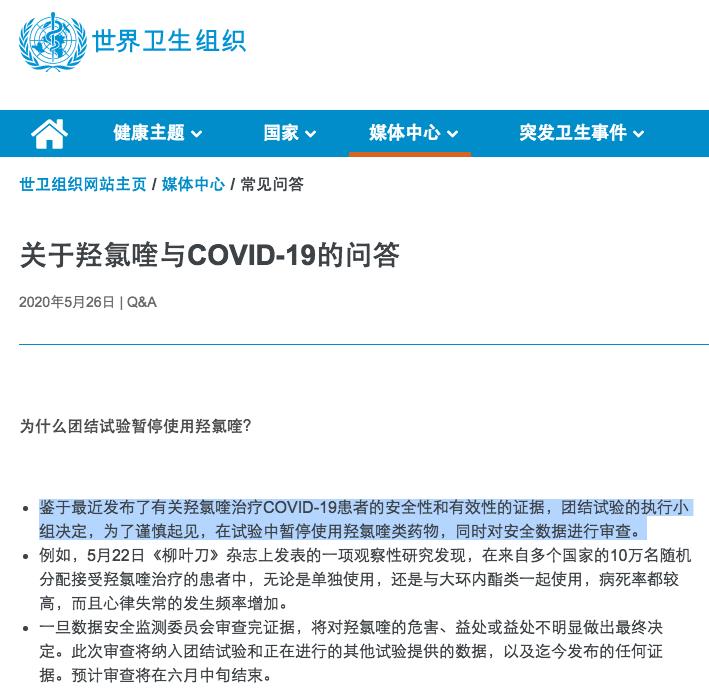

像是5月22日由美国和瑞士团队发表在英国医学杂志《The Lancet》(刺胳针)的大型临床试验(共96032受试者)即指出,包含羟氯奎宁(hydroxychloroquine)在内的奎宁类药物(chloroquine),会大幅增加新冠肺炎患者出现心律不整和死亡的风险。三天後,世界卫生组织WHO即宣布暂停包含羟氯奎宁在内的所有奎宁类药物的临床试验,待六月中确认这类药物的安全性之後,再决定是否继续。

(本图截取自WHO官网媒体中心画面)

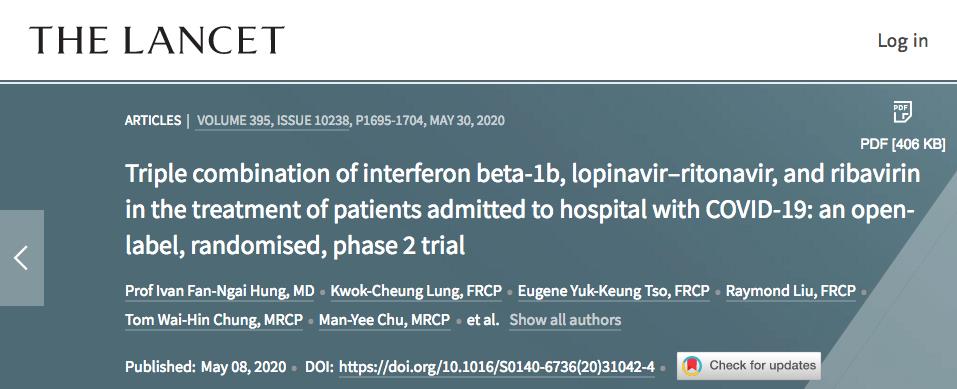

同样发表在《The Lancet》的第二期临试验(共127名受试者)结果似乎好多了,虽然使用的药物比较多。

这项由香港团队主导的研究发现,对於轻度至中度新冠肺炎成年患者比起只用抗爱滋病药物洛匹那韦-利托那韦(lopinavir–ritonavir,商品名:快利佳)治疗,还不如再加上抗C型肝炎病毒常用的雷巴威林(ribavirin,商品名:瑞比达)与干扰素1β,更能加快患者康复的速度。

所谓「康复」是指鼻咽腔采检病毒呈阴性,也就是使用三种抗病毒药这组,会比只用一种抗病毒药那组,让体内病毒消失的时间平均提早五天,但两组在治疗期间都无人死亡,出现副作用的比例也差不多,最常见的副作用是腹泻、发烧、恶心、肝指数升高,通常会在用药三天内消失。值得一提的是,多数受试者在治疗前都有淋巴细胞低下、发炎指标升高的现象,显示「过与不及的免疫反应」确实是新冠肺炎患者的一大考验。

(本图截取自《The Lancet》期刊官网画面)

从瑞德西韦、羟氯奎宁、抗爱滋病药、抗C肝药,到干扰素,它们之所以会成为治疗新冠肺炎的候选药物,都是根据过往累积的知识和经验所做的推测。其在尝试的过程中充满了不确定性(如试验药物无效),其对「有效」的定义是可以用数据呈现的单一片面(如病毒数量、出院时间),其对「安全」的定义是某种可接受范围内的相对值(如治疗期间的死亡率或副作用)。这些都和一般民众期待的「药到病除」有不小的差距。

换句话说,不管未来有没有「解药」出现,最後能否全面克服新冠病毒的伤害,很大一部分还是必须靠患者自己的努力。尤其在免疫调节方面更需要自立自强,因为面对淋巴细胞低下和发炎反应过度同时存在的情况,没有任何一种药物有办法鱼与熊掌兼得,只能依赖免疫系统的自我调节──这也是为什麽清迈大学的团队不只要在真菌里寻找「抑制病毒」的成分,也要寻找「调节免疫」的成分。

病毒入侵当下,即被免疫系统消弭於无形,无疑是预防病毒感染(任何病毒)最好的方法。抑制病毒增生,使病毒在体内的数量和破坏力获得控制,再靠患者本身的免疫系统清除病毒和被感染的细胞,加上支持性疗法的协助(例如供氧、输液),无非是治疗病毒感染(任何病毒)的理想方式。

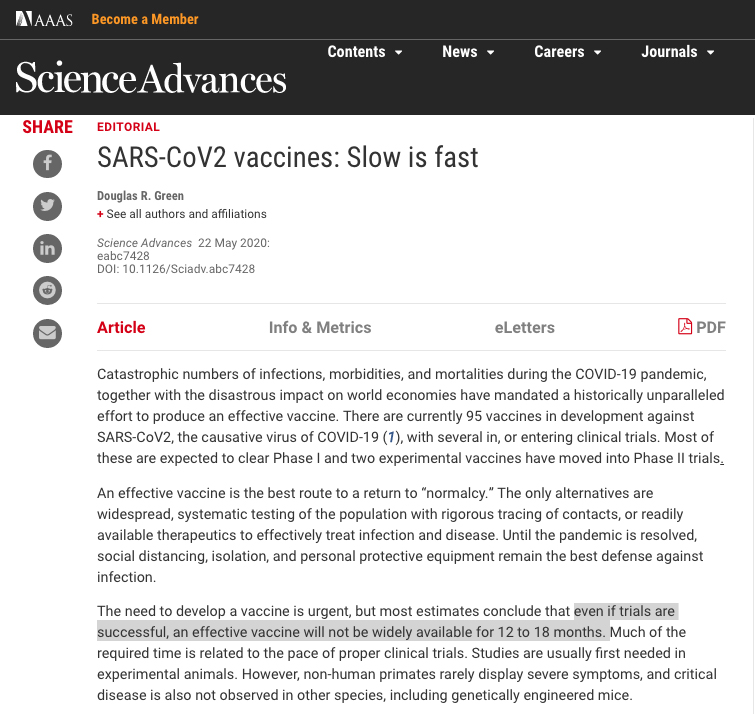

从众多文献的分析来看,灵芝不只拥有丰富的病毒蛋白酶抑制剂,更拥有多元的免疫调节剂,彷佛是浑然天成的鸡尾酒配方,与前述临床试验为了提高治疗效果而将多种抗病毒药联合应用的精神不谋而合,甚至还可弥补目前仍无着落、可能没有想像中那麽快出现的新冠病毒疫苗的空缺。

(本图截取自《Science Advances》期刊官网画面)

在人们希望日常生活、国际旅行赶快回归常轨的殷切企盼中,在新冠肺炎第二波疫情随时可能爆发的时间压力下,有效的治疗药物和预防疫苗几乎成了所有人的心灵寄托。

只不过最有效的方法,往往未必要很复杂、很昂贵、很大费周章,一如戴口罩、勤洗手、保持社交距离,就是简单到、廉价到、容易执行到不被人们看得上眼,最後却发挥实质防疫效果的大功臣。

所以,会不会从远古吃到今天还一直在吃的灵芝,就是可以帮你我战胜新冠病毒的武器之一呢?

灵芝属的代表种:Ganoderma lucidum(摄影/许瑞祥)。

参考文献

1. Suwannarach N, et al. Natural Bioactive Compounds from Fungi as Potential Candidates for Protease Inhibitors and Immunomodulators to Apply for Coronaviruses. Molecules. 2020 Apr 14; 25(8). pii: E1800. doi: 10.3390/molecules25081800.

2. 肺炎疫情:「神药」瑞德西韦临牀试验为何中美得出相反结论。BBC NEWS,2020年4月30日线上报导。

3. John H. Beigel, et al. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report. N Engl J Med. 2020 May 22. doi: 10.1056/NEJMoa2007764.

4. Mandeep R Mehra, et al. Chloroquine or hydroxychloroquine for COVID-19: why might they be hazardous? Lancet. 2020 May 22;S0140-6736(20)31174-0. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31174-0.

5. 关於羟氯喹与COVID-19的问答。世卫组织网站主页/媒体中心/常见问答,2020年5月26日。

6. 瑞德西韦、奎宁皆为新冠肺炎明星药,但副作用不容忽视!健康远见,2020年4月23日线上报导。

7. Ivan Fan-Ngai Hung, et al. Triple combination of interferon beta-1b, lopinavir–ritonavir, and ribavirin in the treatment of patients admitted to hospital with COVID-19: an open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet. 2020 May 8;S0140-6736(20)31042-4. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31042-4.

8. Douglas R. Green. SARS-CoV2 vaccines: Slow is fast. Science Advances 22 May 2020: eabc7428. DOI: 10.1126/Sciadv.abc7428.