在2018年结束前夕,回顾五十年来灵芝抗肿瘤功效和主要活性成分的发现,除了想用「物证」展现科学界对灵芝抗肿瘤的证明是白纸黑字、有据可考,也想用这些物证说明,一个在科学上被发现是有抗肿瘤活性的东西,要能一直受到科学关注而不坠,而且能被广泛开发成各种产品造福人群,是有其条件的。

文/吴亭瑶

你知道科学上首次证明灵芝可以抗肿瘤,是在什麽时候吗?五十年前。

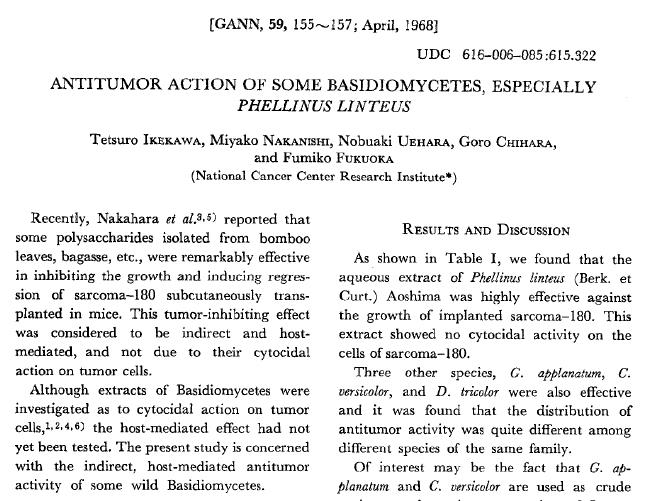

1968年4月,日本国立癌症中心研究所(National Cancer Center Research Institute)在日本癌学会出版的《Gann : Japanese Journal of Cancer Research》发表了史上第一篇证明灵芝可以抗肿瘤的研究报告。

该团队先在小鼠身上植入S180的癌细胞,再把树舌灵芝(Ganoderma applanatum)子实体热水萃取物以腹腔注射的方式送入小鼠体内,每天给予每公斤体重200 mg的剂量连续10天,然後即以正常方式饲养小鼠,直到第5周实验结束。

结果发现,相较於没腹腔注射灵芝的10只控制组小鼠全都长出肿瘤,有腹腔注射灵芝的10只小鼠有一半没有长出肿瘤。

如果是以长出的肿瘤重量来计算,则灵芝组的肿瘤重量平均比控制组少了64.9%,显示这个包含各式各样可以被热水溶出的灵芝混合物,对肿瘤至少有六成的抑制率。

灵芝多醣抗肿瘤活性的发现

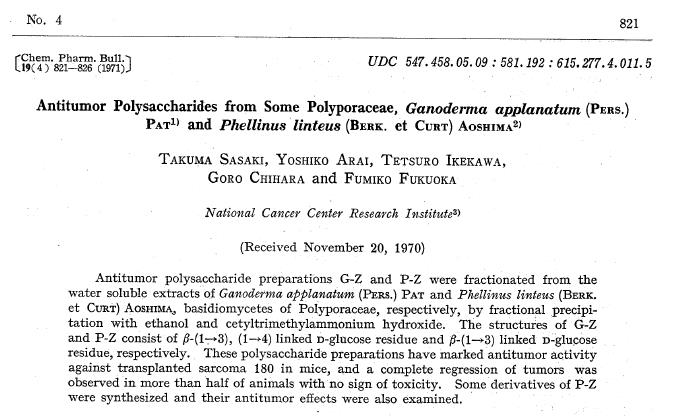

三年後(1971年)日本国立癌症中心研究所在日本药学会出版的《Chemical and Pharmaceutical Bulletin》发表学界首篇证明「灵芝多醣」可以抗肿瘤的研究报告。

他们先是从上述的树舌灵芝子实体水萃物中过滤出多醣粗萃取物(内含各式各样的多醣),再将此粗多醣萃取物一步步的分离纯化、去芜纯菁,最後获得化学结构以β(1→3)为键结主链的多醣。接下来再采用和前述相同的动物模式对这些「不同纯粹度」的灵芝多醣进行实验,结果发现这些多醣不仅没有毒性,而且都有很好的抗肿瘤活性。

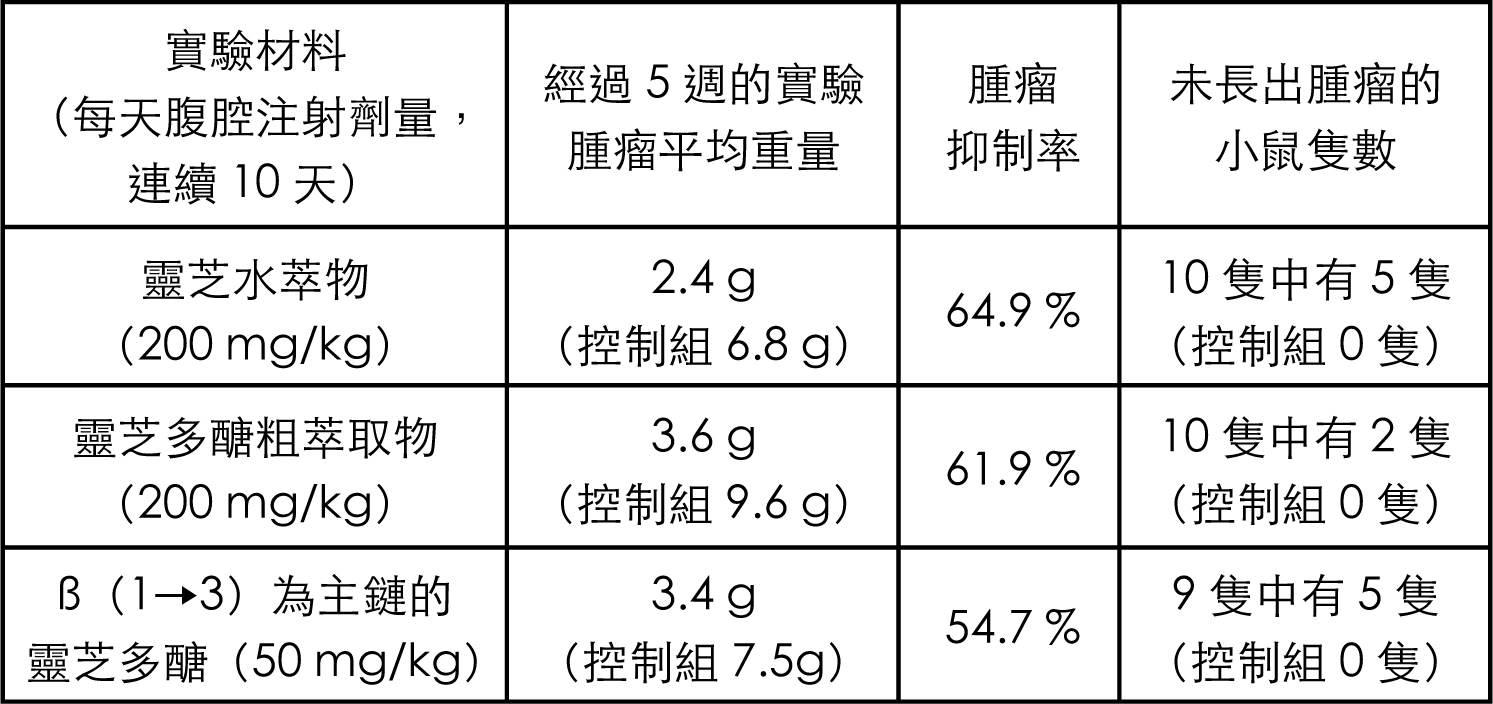

以下仅将该实验结果中的灵芝子实体水萃物、灵芝粗多醣萃取物和β(1→3)为键结主链的灵芝多醣列表呈现如下。

「功效」源自「成分」。这项研究首度说明,灵芝之所以能够抗肿瘤,和其水萃取物中的多醣成分息息相关,尤其是化学结构具有β(1→3)键结主链的多醣,更是其抗肿瘤活性的主要来源。

注1:控制组是指没有使用灵芝,但有接种癌细胞的小鼠。

注2:表列各个控制组的实验小鼠只数都和相对应的灵芝组相同。

资料来源/Sasaki T, et al. Chem Pharm Bull. 1971; 19(4): 821-826.

在2018年结束前夕,把半世纪前这两篇奠定灵芝抗肿瘤和灵芝多醣研究基础的论文翻出来看,除了用「物证」证明科学界对灵芝抗肿瘤功效的认证始於五十年前,也用此物证说明,一个在科学上被发现是有抗肿瘤活性的东西,要能一直受到科学关注而不坠,而且能被广泛开发成各种产品造福人群,是有其条件的。

因为从这两篇论文的题目即可得知,当时日本国立癌症中心研究所还同时探讨了其他真菌(菇类)水萃取物及其多醣成分的抗肿瘤活性,甚至还更看好另一种真菌多醣。但为什麽历经悠悠岁月,灵芝不但没有昙花一现,也没被「比下去」,反而在世界各地开枝散叶──不管在科学上或产业上。

我想,灵芝有明确的菌种,灵芝可以被大量人工栽培,灵芝基本上没什麽毒性,灵芝里有许许多多各式各样的活性成分,应该是灵芝可以自古至今、绵延不断一直被研究、一直被食用的重要原因。

灵芝三萜抗肿瘤活性的发现

紧接在多醣之後被确认有抗肿瘤活性的灵芝成分,就是三萜了。

凡喝过热水熬煮灵芝子实体汤汁的人,都很难忘记那种说不出的苦味。

1982年,专门研究天然产物中苦味成分的有机化学权威,时任日本近畿大学医学部教授的久保田尚志(Takashi Kubota),在瑞士化学会出版的《Helvetica Chimica Acta》发表两种来自灵芝(G. lucidum)的苦味三萜──灵芝酸A和灵芝酸B(ganoderic A and B)。

这篇报告不仅为「灵芝为什麽那麽苦」首度提出科学上的解释,也把灵芝三萜首度带上学术殿堂。

〔注:灵芝三萜是脂溶性的,因此通过乙醇提取可以获得大部分的三萜和固醇。然而在水煮灵芝子实体的过程中,也会溶出极少量的三萜。由於三萜的苦味浓厚,因此即使三萜的量只有一点点,苦味也很明显。〕

隔年(1983),法国Louis Pasteur大学天然产物研究室的团队在Elsevier出版集团旗下、专门刊载有机化学领域原创研究论文的国际期刊的《Tetrahedron Letters》发表论文指出:

从灵芝(G. lucidum)菌丝体中分离而得的灵芝酸(ganoderic acid) T~Z等数种单一三萜化合物,有体外毒杀肝癌细胞的活性──以10 -4 mole的剂量与癌细胞一起培养三天,可使癌细的存活率降至20%以下──此论文即为灵芝三萜抗肿瘤活性研究的滥觞。

至於灵芝三萜在体内抗肿瘤作用的探讨,透过美国国家图书馆PubMed资料库可以查到的最早一篇相关研究,是2002年日本爱媛大学医院发表在《Anticancer Research》报告。该研究证实,来自灵芝(G. lucidum)子实体的三萜组分可在100和200 mg/kg的剂量下抑制肺癌细胞在小鼠体内生长和转移。其抑制癌细胞转移的机制,可透过抑制血管内皮生长因子(VEGF)和肝素进而抑制肿瘤血管新生来达成,而主要的活性成分是灵芝酸F。

灵芝免疫调节蛋白抗肿瘤活性的发现

灵芝中还有一类活性成分被证明具有抗肿瘤活性,那就是免疫调节蛋白,也称小分子蛋白。

1989年日本明治健康科学研究所(Meiji Institute of Health Science)Kohsuke Kino等在《The Journal of Biological Chemistry》发表自灵芝(G. lucidum)菌丝体分离而得的小分子蛋白,代号LZ-8,具有免疫调节能力和促进细胞有丝分裂作用,是第一个被发现的灵芝免疫调节蛋白。

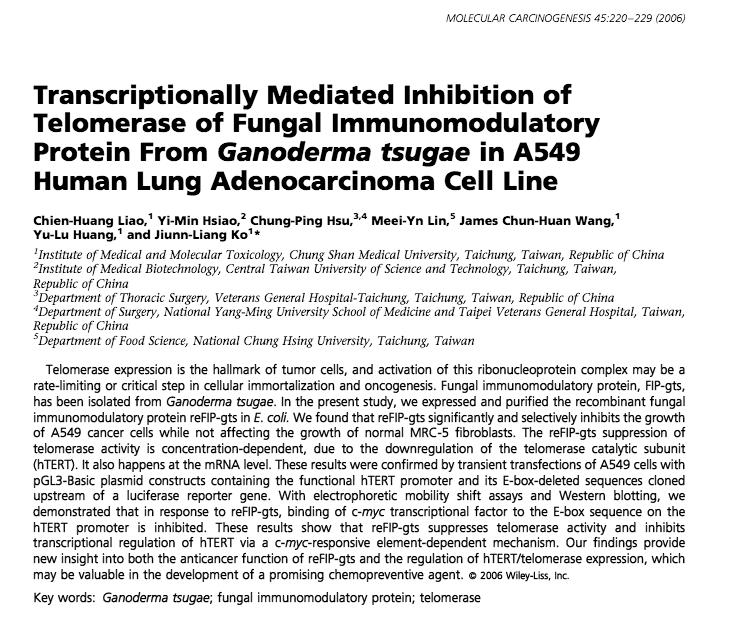

第一个证明这类蛋白有抗肿瘤活性者,是台湾中山医学大学医学研究所教授柯俊良的团队。2006年其在《Molecular Carcinogenesis》发表的研究证实,分离自松杉灵芝(G. tsugae)的免疫调节蛋白FIP-gts,在8μg/mL剂量下与人类肺腺癌细胞一起培养72小时,可让癌细胞的存活率降至40%。

柯俊良等也证明,该蛋白之所以有此作用,与其抑制了癌细胞的端粒酶活性有关──位於癌细胞染色体末端的端粒酶活性居高不下,正是癌细胞无法像正常细胞那样自然走向凋亡的原因之一,而该蛋白能抑制癌细胞的端粒酶活性(但不影响正常细胞的端粒酶活性),所以癌细胞也就失去生生不息的能力了。

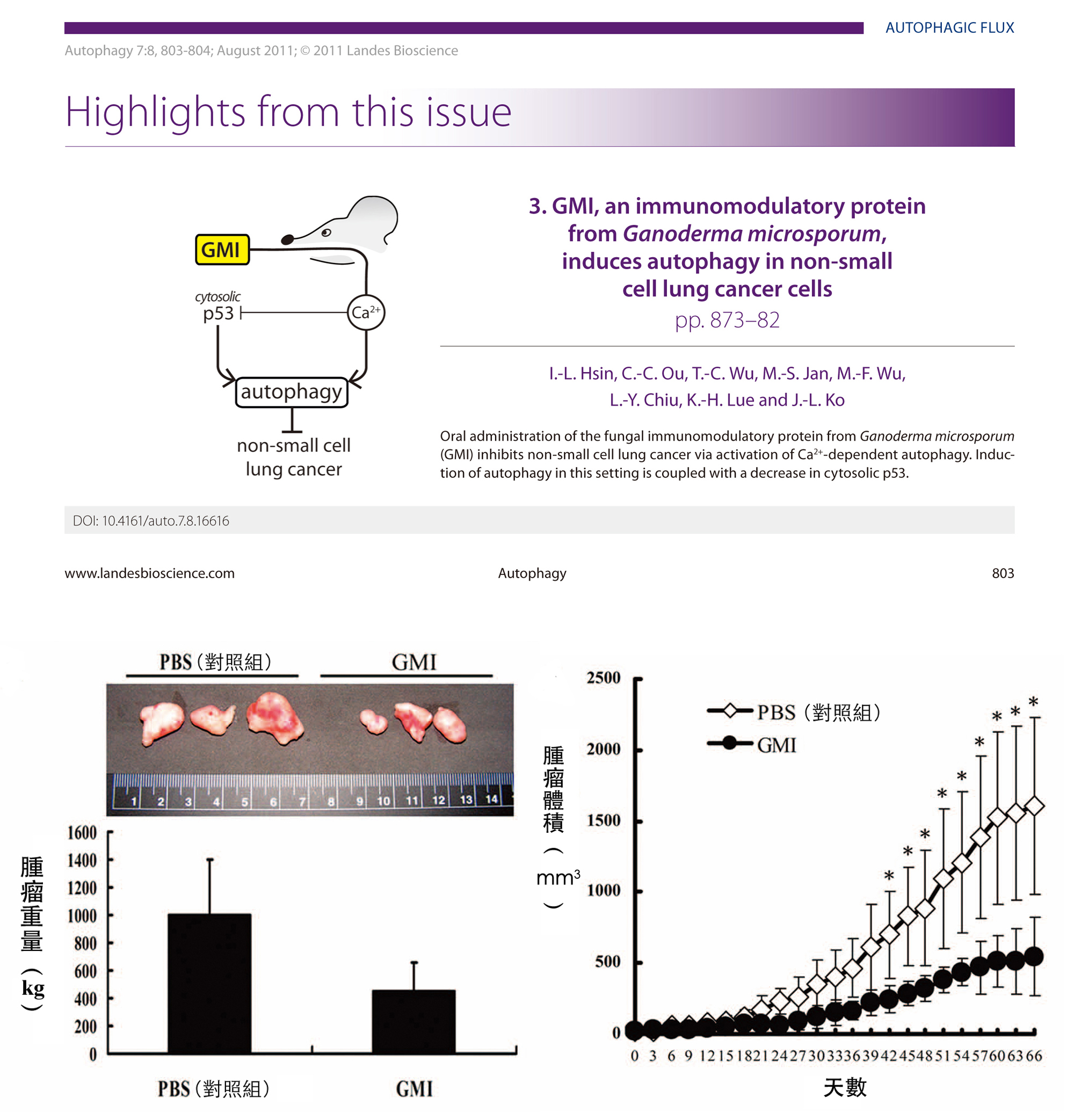

值得一提的是,2011年柯俊良团队发表在《Autophagy》的研究,证明来自小孢子灵芝(G. microsporum)的免疫调节蛋白GMI,可以在每天喂食160μg的剂量下,通过促使癌细胞启动「细胞自噬」的机制,有效抑制肺腺癌肿瘤生长──经过66天的实验,肿瘤重量只有控制组的四成,肿瘤体积只有控制组的三分之一──这使得GMI成为灵芝里第一个被证明可以通过细胞自噬机制抗肿瘤的活性成分。

在这之前科学所认知的灵芝抑制癌细胞存活,都是以「促凋亡」机制为主,因此GMI可以「促进癌细胞细胞自噬」的新发现,无疑让人们在应用灵芝抗癌又多了一项新法宝,尤其可以用来对付那些顽强异常「不易被启动凋亡程序」的癌细胞。

灵芝抗肿瘤,真理永流传

从浩瀚的网路世界里,把陈年的老资料找出来,就像看到一张张旧时代的老照片,有种莫名的悸动。

这五十年来,科学界在不同国家、不同实验室的研究学者接力下,对灵芝抗肿瘤作用的探讨从没停下脚步,而且真理也只有愈辩愈明。

面对诡谲多变的癌症,难免彷徨忐忑,还好有这麽一个实在的好东西,可以让我们用得这麽安心放心、这麽自然而然、这麽无所畏惧。

感恩有前人种树,身为後人的我们才有大树可以依靠。展望新的一年,愿有愈来愈多人继续给大树滋养,也有愈来愈多人受到大树的庇荫,也愿大家继续爱护这大树的每一枝、每一叶,让後世的子子孙孙都能在大树陪伴下拥有更美好的人生。

参考文献

1. Ikekawa T, et al. Antitumor action of some basidiomycetes, especially phellinus linteus. Gann. 1968; 59:155-157.

2. Takuma Sasaki, et al. Antitumor polysaccharides from some polyporaceae, Ganoderma applanatum (Pers.) Pat and Phellinus linteus (Berk. Et Curt) Aoshima. Chem Pharm Bull. 1971; 19(4): 821-826.

3. Takashi Kubota, et al. Structures of ganoderic acid and B, two new lanostane type bitter triterpenes from Ganoderma lucidum (Fr.) KARST. Helv Chim Acta. 1982; 65:611-619.

4. Toth JO, et al. Ganoderic acid T and Z: cytotoxic triterpenes from Ganoderma lucidum (Polyporaceae). Tetrahedron Lett. 1983; 24: 1081-1084.

5. Toth JO, et al. Cytotoxic triterpenes from Ganoderma lucidum (Polyporaceae): Structures of ganoderic acids U-Z. J Chem Res Synop. 1983; 12: 299.

6. Kimura Y, et al. Antitumor and antimetastatic effects on liver of triterpenoid fractions of Ganoderma lucidum:mechanism of action and isolation of an active substance. Anticancer Res. 2002; 22 (6A): 3309-3318.

7. Kino K, et al. Isolation and characterization of a new immunomodulatory protein, ling zhi-8 (LZ-8), from Ganoderma lucidium. J Biol Chem. 1989;264(1):472-8.

8. Liao CH, et al. Transcriptionally mediated inhibition of telomerase of fungal immunomodulatory protein from Ganoderma tsugae in A549 human lung adenocarcinoma cell line. Mol Carcinog. 2006;45(4):220-9.

9. Hsin IL, et al. GMI, an immunomodulatory protein from Ganoderma microsporum, induces autophagy in non-small cell lung cancer cells. Autophagy. 2011;7(8):873-82.