随着灵芝特有成分,如高分子多糖体、

三萜类、核酸类、小分子蛋白质等陆续被发掘,

它的神秘面纱也逐渐褪去。

文/许瑞祥

一、灵芝的高分子多糖体 polysaccharide

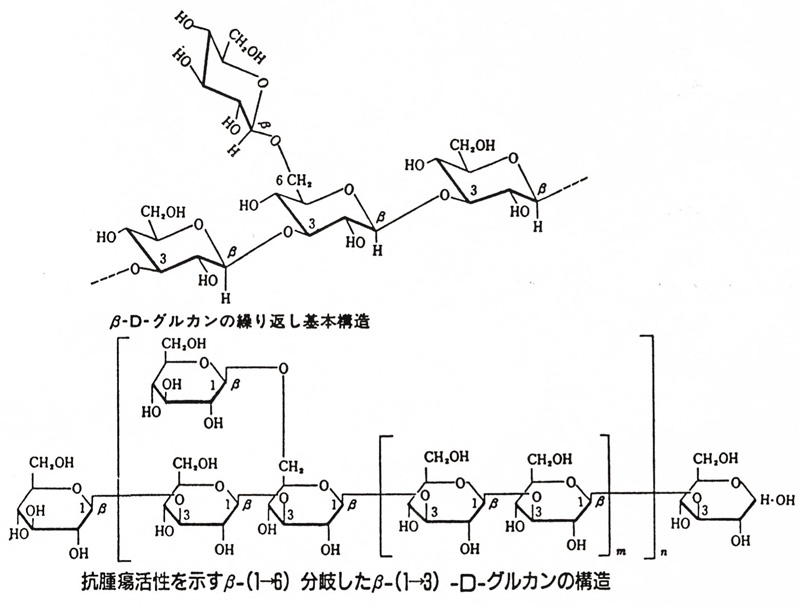

高分子多糖体是指,由葡萄糖单位为主所键结而成的大分子量聚合物,自然界中的纤维素、淀粉、肝糖等皆是此类,但若是由灵芝所分离而得的多糖体,则与前述的多糖体有明显的差异。

以淀粉和灵芝多糖体相比较,前者的葡萄糖单位是以α(1→4)为主链相连形成的聚合物,而灵芝多糖体则是由葡萄糖单位以β(1→3)为主链相接而成。前者可以被人体中的淀粉酶等酵素水解成葡萄糖,作为人类生活的能源;而灵芝多糖体目前似乎仍未发现人体中的酵素系统可以加以分解,因此才能使灵芝多糖体在动物及人体中产生多项重要的生理活性作用。

此类具有β(1→3)主链和β(1→6)侧链的葡萄糖聚合物,原本被认为是一般高等真菌细胞壁的组成分,但在经热水或硷性溶液的萃取後,可分离而得灵芝多糖体,分子量约在数十万至百万之间,由於其分子量很大、结构复杂,因此有关灵芝多糖体的完整构造目前仍不清楚,其主要构成单位如图(一)所示。

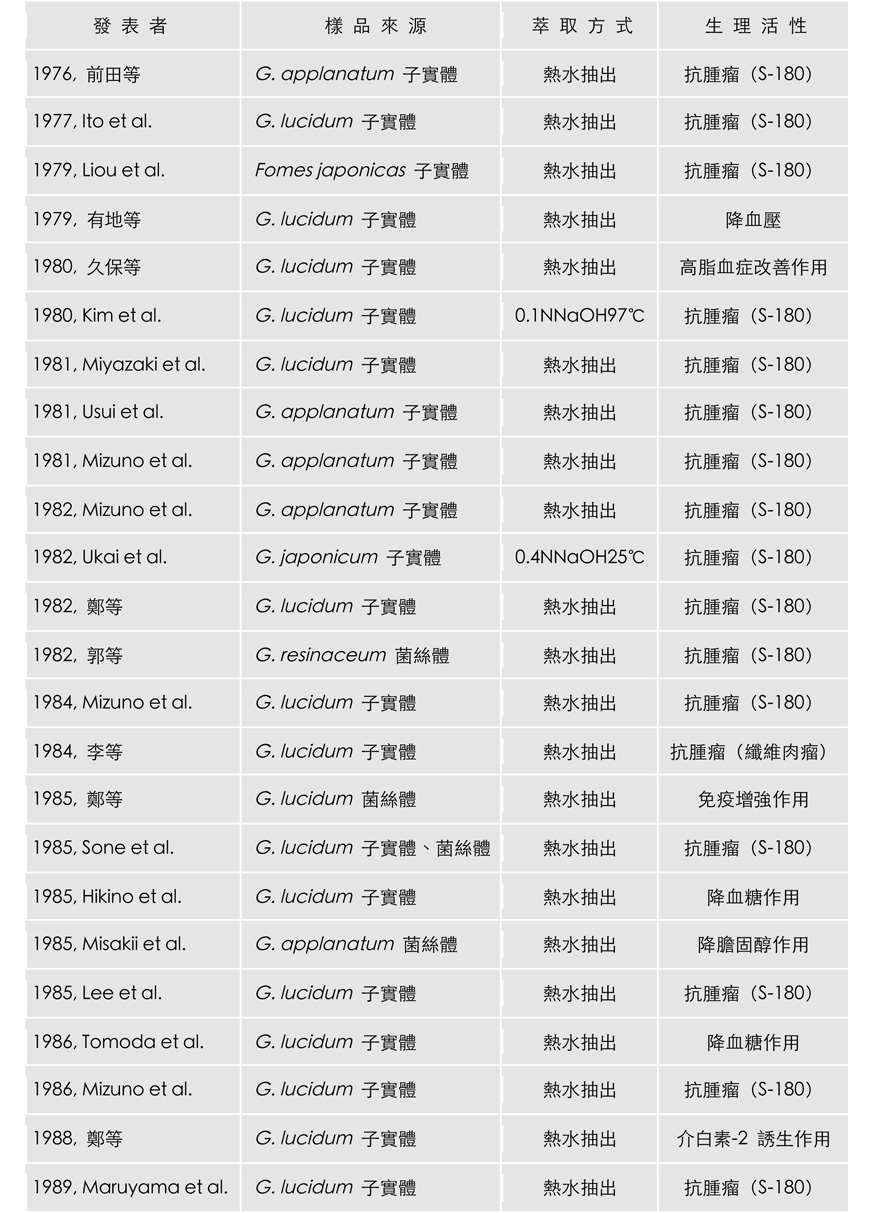

自1970年开始灵芝多糖体一直是研究灵芝有效成分中的主要对象,在目前发表的药理研究文献中,就以灵芝多糖体的报告最为丰富,已经证实具有抗肿瘤、降血糖、免疫能力增强等作用。有关灵芝多糖体的来源及其生理活性的研究比较结果如表(五)中所示。

图(一)灵芝具生理活性的高分子多糖体组成构造

(资料引用水野卓教授原图:《きのンの基础科学と最新技术》p.126,1991)

表(五)灵芝属代谢物中具生理活性之多糖体及其来源

二、灵芝的特殊三萜类

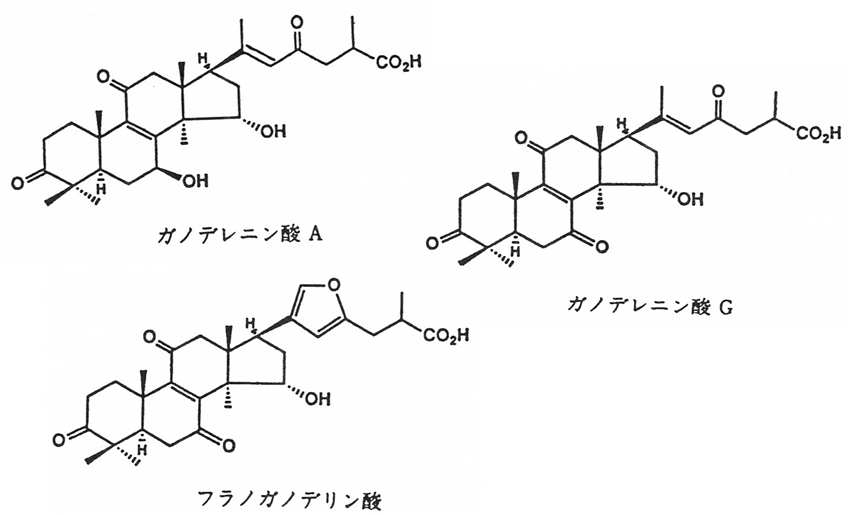

吃过灵芝的人都知道「赤灵芝」的煎煮液是很苦的,而日本学者在探讨灵芝苦味来源时,发现一群灵芝特有的三萜类物质。目前自灵芝(G. lucidum)和松杉灵芝(G. tsugae)子实体和菌丝体所分离而得的三萜类(triterpenoids)经监定者至少有100种以上,其中以四环三萜化合物为主,主要构造如图(二)所示。

图(二)灵芝特殊三萜类的基本构造

资料引用水野卓、川合正允着《キノコの化学、生化学》p.158,1992

在这些构造相似且皆属於高度氧化的羊毛甾烷衍生物中,有的苦味很强,如酸性的三萜类化合物ganoderic acid 和lucidenic acid,在极低的浓度下(10-8~10-10M)其苦味仍能被感觉,但亦有些三萜类是淡而无味的。

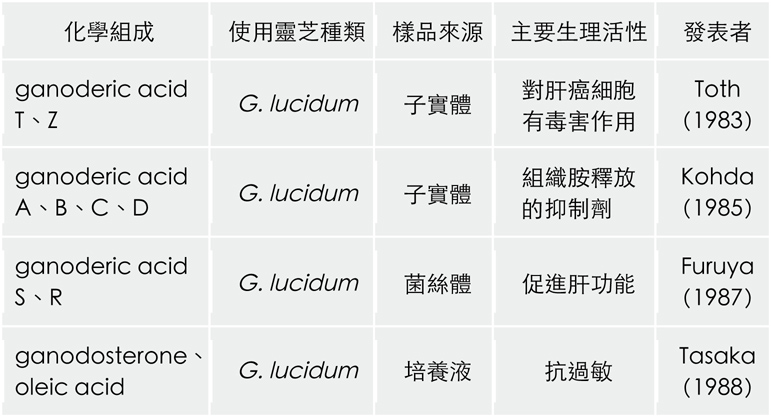

有关灵芝的化学成分分析以三萜类的报告发表最多,在灵芝和松杉灵芝两种最常见的栽培种中,因为使用菌株品系、栽培方式、管理方式、采收时期与成熟程度的不同,皆会使其中的三萜类组成种类和含量间产生很大的差距。目前已知部分含量较高的三萜类,经药理研究後其生理活性如表(六)所示。

表(六)灵芝中具生理活性的三萜类种类及其来源

由表(六)中之药理研究结果可以说明,部分流传已久的灵芝神奇作用,在这些含量较高的三萜类化合物之研究成果中得到实证。由於灵芝所含的独特三萜类化合物成分高达百余种,因此在日後的研究中相信必能发现更多药理作用的证据,来解释为何灵芝具有多种生理功能。

但三萜类化合物构造较不安定,在加工过程中,常因操作条件不同而改变其组成及含量,因此灵芝在萃取和浓缩程序时要尽量避免高温及长期的氧化,以免破坏三萜类化合物原有的构造,而失去其原有的功能。

三、灵芝的核酸类

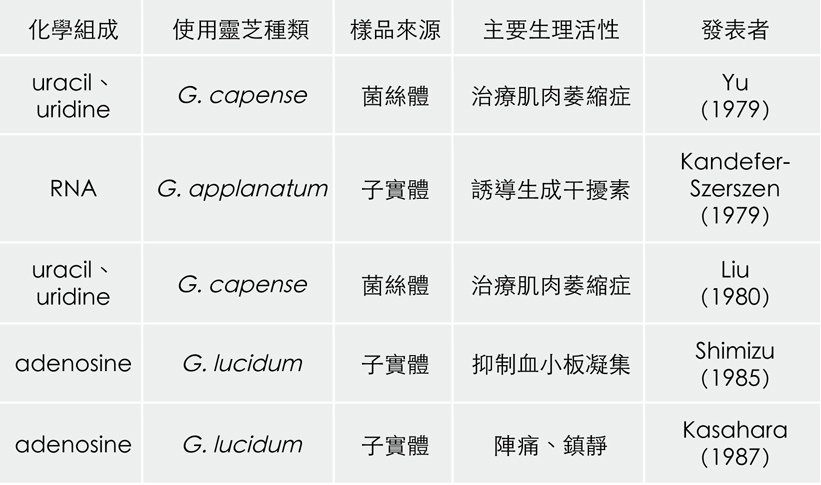

另一类具生理活性功能的成分是分子量较小的核酸类化合物,其中包括腺嘌呤、腺嘌呤核苷、尿嘧啶、尿嘧啶核苷和灵芝嘌呤等,有关核酸类目前已知的药理作用如表(七)所示。

表(七)灵芝属代谢物中具有生理活性之核酸类成分及其来源

四、小分子蛋白质Ling Zhi-8(LZ-8)

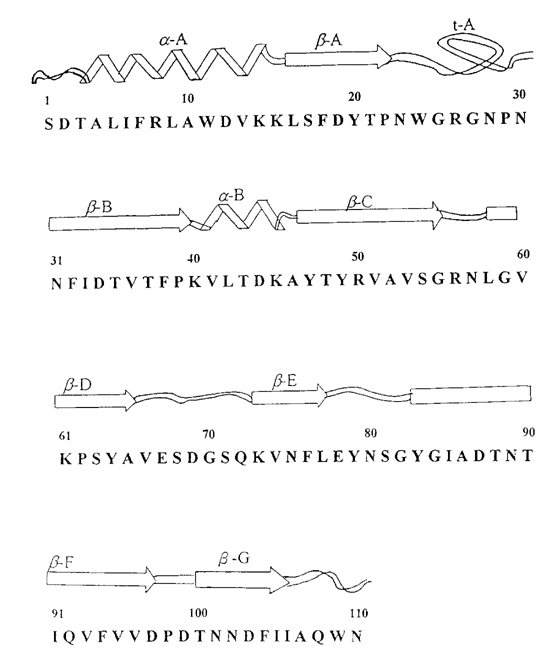

1989年Kino等人发表自灵芝G. lucidum的菌丝中分离而得的小分子蛋白,代号LZ-8,具有免疫调节能力和促进细胞有丝分裂的作用,分子量约13,000。

目前已知的研究结果显示,LZ-8可以有效抑制非肥胖型糖尿病老鼠的自体免疫性第一型糖尿病的发生,并对B型肝炎表面抗原所引起的抗体亦有明显的抑制作用,换言之对糖尿病和肝炎的治疗提供另一个新的途径。

由於LZ-8的分子量小,其组成的胺基酸已经完全被定序了解,令人兴奋的是,其构造与人类的免疫球蛋白重链(heavy chain)中的可变区域有相当高程度的相似性,使得在长期连续使用下产生抗体的机率大大减低。另外LZ-8亦已被证实会促进淋巴细胞产生介白素1和2(interleukin I and II),介白素能促使Τ细胞增殖并促其分泌干扰素,使免疫功能增强。

自发表LZ-8至今三年内,已使灵芝的研究进入另一个全新的领域中,由於控制LZ-8生成的遗传物质(基因)已经被找到,因此使得灵芝学的研究与传统的形态分类,以至於现代的分子生物学间,皆有密切的关联性。LZ-8的发现有助於去除灵芝神秘的色彩,而在现代科学实验的验证下,古老的灵芝更显得珍贵。

灵芝小分子蛋白的胺基酸序列。(提供/许瑞祥)

◎本文出处:1993年版《灵芝概论》p.26~24,《2010灵芝概论》p.34~41