2018年8月23日/上海中医药大学/Scientific Reports

文/吴亭瑶

面对蓄势待发的肿瘤,吃灵芝和做化疗的差别在哪里?上海中医药大学团队发表在2018年8月《Scientific Reports》的研究报告,或许可以给我们带来一些启发。

该研究使用的灵芝萃取物,同时含有灵芝(Ganoderma lucidum)和紫芝(Ganoderma sinense)两种灵芝的多醣萃取物和三萜萃取物。

在小鼠植入肝癌细胞後隔天开始,以口服方式连续给予28天,每只小鼠每天食用的剂量为每10克体重11 mg(低剂量灵芝组)、23 mg(中剂量灵芝组)或46 mg(高剂量灵芝组),研究者表示,此剂量是根据60公斤成人每天口服7.5 g、15 g和30 g灵芝萃取物换算而得。

至於化疗组小鼠则是在植入肝癌细胞後隔天开始在其腹腔注射顺铂(cisplatin),每六天注射一次,每次剂量6 mg/kg。另设有控制组(健康小鼠)和模型组(未做任何治疗的肝癌小鼠)进行比较。

每组小鼠12只,共有六组,所以一次实验做下来就是72只小鼠。这些为人类牺牲奉献的小生命,在历经近一个月的实验後,提供了我们哪些珍贵的讯息?

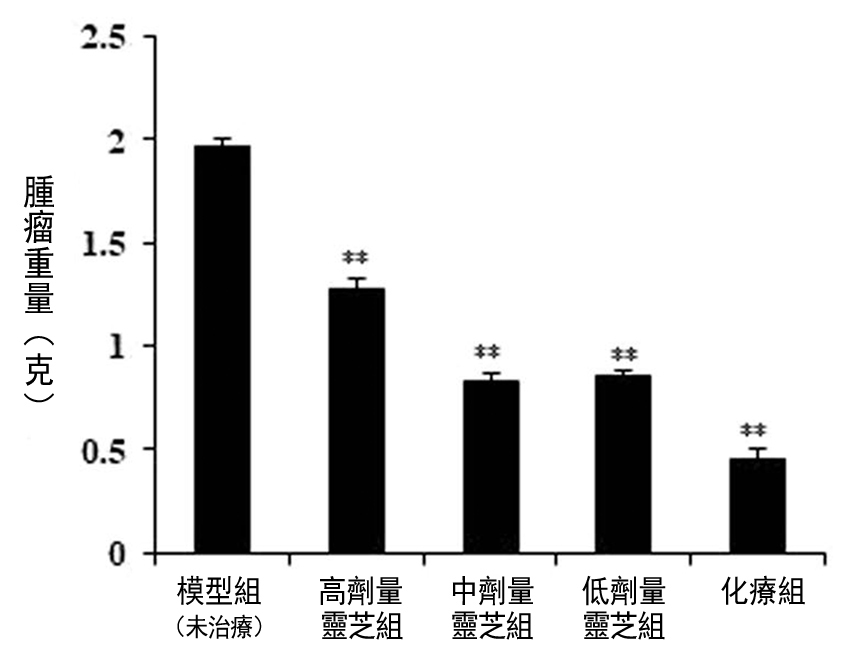

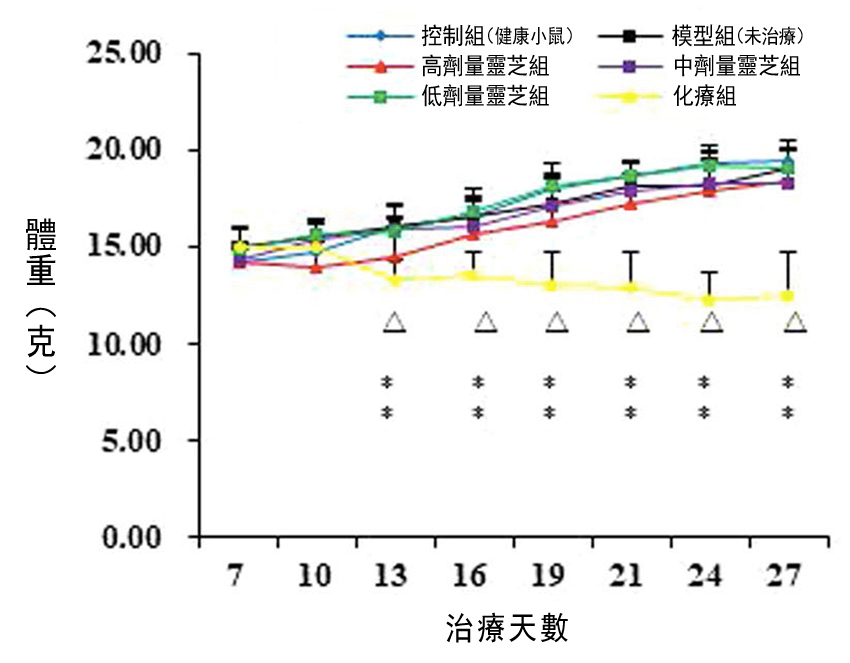

灵芝在维持体重的前提下,抑制肿瘤

从图1和图2可知,化疗组长出来的肿瘤最小,但小鼠体重掉得也最多;反观三组灵芝组,肿瘤生长受抑制的程度虽不如化疗组,但小鼠体重却和控制组的健康小鼠有差不多的水平。

良好的体重控制,对於生命的延续和生活品质的维持是很重要的,如何在压制肿瘤生长的同时也把元气保留住,或许才是成功抗癌的关键。

比较有趣的是,在这个实验里(癌细胞开始肿瘤的初始阶段),灵芝对肿瘤的抑制效果未必和食用剂量呈正比。所以怎样的剂量才是最好,可能不是「数大就是美」这麽绝对。

图1 历经28天治疗,肝癌小鼠的肿瘤重量

图2 治疗期间肝癌小鼠的体重变化

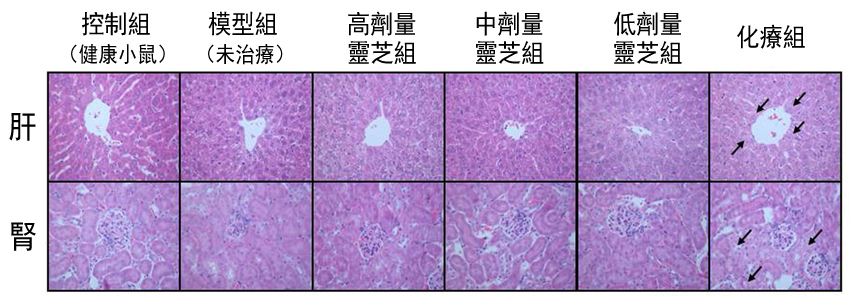

灵芝对肝、肾、骨髓几乎无伤

比较各组小鼠的肝肾组织切片可以发现,化疗组小鼠在历经28天的治疗後,已开始出现一些肝、肾细胞损伤的现象(如图3箭头所指),但灵芝组相对没有这类状况。

图3 历经28天治疗,肝癌小鼠的肝、肾组织病理切片

类似的结果也出现在反映肝功能的血清AST(GOT)和ALT(GPT)、反映肾功能的血清肌酸酐(Scr)和尿素氮(BUN),以及反映造血功能(生成白血球、红血球、血小板)的骨髓细胞──化疗组都有功能受损的现象,但灵芝组则相对没事。

这说都明了,灵芝在发挥抑制肿瘤作用的同时,并不需要身体付出肝肾损伤、骨髓抑制的代价。

灵芝有助提升免疫力

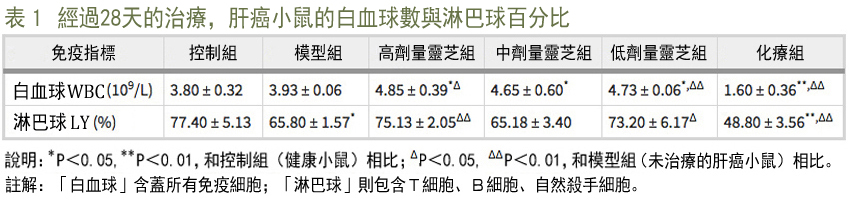

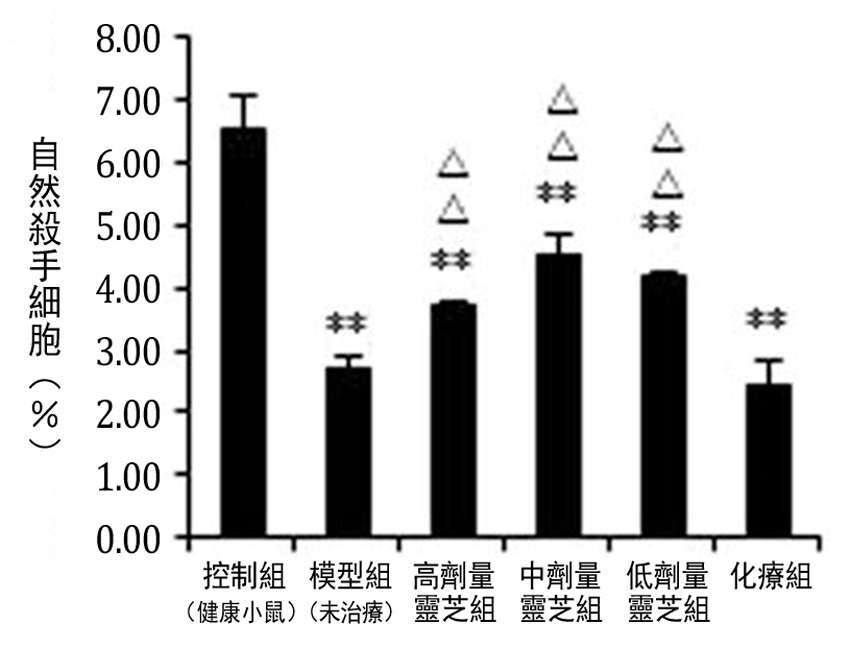

至於和抑制肿瘤最直接相关的免疫力,就如表1和图4所示,不管是以白血球、淋巴球或自然杀手细胞作为观察指标,都可看到化疗会把免疫细胞的数量对半砍,也可看到肝癌小鼠在没有任何治疗奥援下(模型组)会非常缺乏能够冲锋线阵的自然杀手细胞。

相较之下,灵芝有助於拉抬免疫细胞的数量,甚至还能提升自然杀手细胞的活性,保护育孕T细胞的胸腺,调节T细胞亚群(CD4+和CD8+)之间的比例,增加IFN-γ、IL-1β、IL-4、IL-9、IL-12、RANTES和TNF-α等多种有助抗肿瘤的细胞激素含量。

图4 历经28天治疗,肝癌小鼠的自然杀手细胞数量

肝癌小鼠有无吃灵芝,体内基因表达、分子讯息大不同

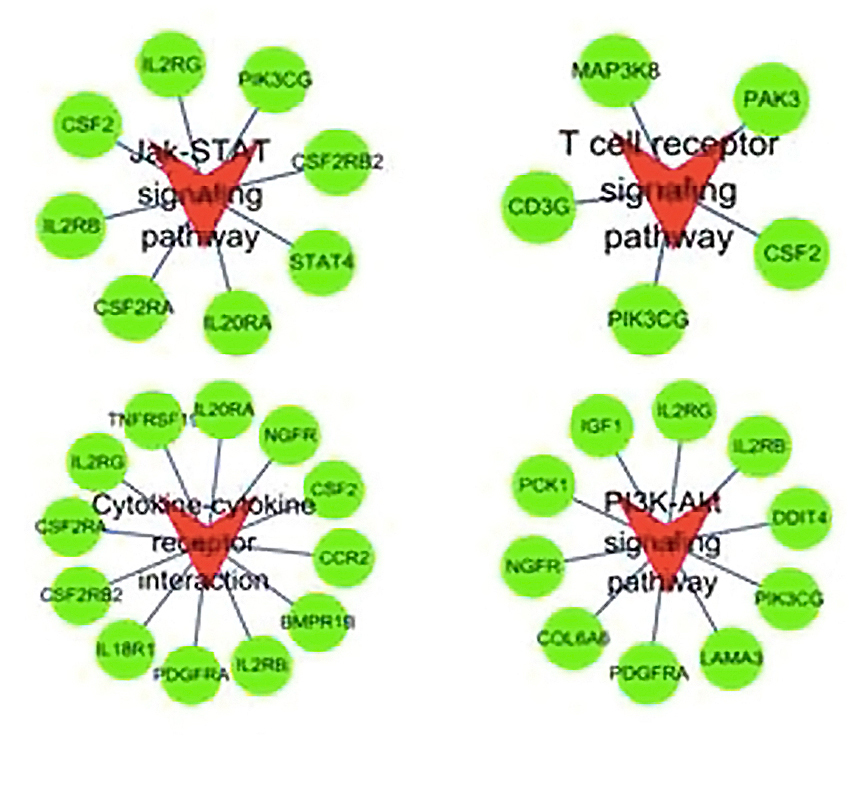

为了更加深入了解灵芝经过胃肠道进到体内之後,如何通过调节免疫进而发挥抗肿瘤的作用,研究者还从中剂量灵芝组和未做任何治疗的模型组中各挑出3只小鼠作代表,利用基因晶片检测其体内的基因表达会有哪些差异,并进一步比较其体内和调控肿瘤生长相关的分子讯息有什麽不同。

结果发现,和未做治疗的肝癌小鼠相比,有吃灵芝的肝癌小鼠至少会有302个基因表达出现显着差异──有吃灵芝者,会有178个mRNA表达增强,124个mRNA表达变弱,而这些差异性至少会启动4条和抑制癌细胞增生有关的讯息传递路径(图5)。

图5 和灵芝抗肿瘤相关的讯息传递路径

上述研究结果,让我们看到了「吃灵芝抗肿瘤」、「做化疗抗肿瘤」还有「只靠身体本身能耐抗肿瘤」的差别,其用意不在评断怎样抗肿瘤才对,而是透过各种比较让大家明白,灵芝──同时包含灵芝(G. lucidum)和紫芝(G. sinense)多醣、三萜萃取物──被吃到肚子里以後,到底做了哪些调节免疫功能、抑制肿瘤生长的事。

随着科学的放大镜可以看得愈来愈细,灵芝如何调控免疫抗肿瘤的蛛丝蚂迹也愈来愈清楚。愈是真理愈禁得起细微的检验。灵芝能自古流传至今而不坠,肯定有它的道理。

抗肿瘤的方法有很多,不会伤身的灵芝,应该是值得考虑的其中一种。

〔资料来源〕Zhao R. et al. The effect of Ganoderma lucidum extract on immunological function and identify its anti-tumor immunostimulatory activity based on the biological network. Sci Rep. 2018 Aug 23 ;8 (1): 12680.