继上篇之後,本系列报导要在下篇和您分享另外三大值得关注的灵芝议题是:单一灵芝多醣、灵芝三萜的医疗价值;中国国家规定的三萜、多醣检测法不准,企业内部应另定质量控制标准才能做出好灵芝,以及孢子粉、孢子油能直接抑制肿瘤细胞的活性来源是固醇,而非三萜!文章最後还会带大家一起思考,你吃的灵芝或你做的灵芝,是属於1.0~4.0哪个等级?

文/吴亭瑶 简体版/请链接

值得关注的灵芝议题(承上篇)

(3) 单一灵芝多醣、灵芝三萜的医疗价值

混合多种成分、多重作用的灵芝粗提取物,可为人们带来预防疾病的保健价值──这部分在上篇报导里,福建农林大学刘斌和马来西亚Alok Nahata对於「灵芝提取物调控肝脏脂质代谢和预防摄护腺肥大」的报告已有充分体现。

与之对照的是德国柏林自由大学樊华博士的报告,其对单一灵芝多醣如何调控免疫机制,以及单一灵芝三萜如何抑制癌细胞生长的研究,让我们看到了灵芝的医疗潜力和新药前景。

德国柏林自由大学樊华博士报告〈探索灵芝的医疗保健潜力〉现场。(摄影/吴亭瑶)

该团队自灵芝(Ganoderma lucidum)子实体分离纯化出含有8~9%蛋白成分的大分子多醣GLIS,经细胞实验证实,可以透过细胞免疫(活化巨噬细胞)和体液免疫(活化包含B细胞在内的淋巴细胞)两条路径让整个免疫系统活跃起来。

实际把GLIS以每只100 μg的剂量,注射到事先接种S180肉瘤细胞的小鼠体内,会使脾细胞(内含淋巴细胞)数量增加近三分之一,并且抑制肿瘤生长(抑制率60~70%)。这表示灵芝多醣GLIS确实具有提升免疫系统对抗肿瘤的能力。

有趣的是,另一个从灵芝子实体分离、经硫酸化处理、不含蛋白成分的纯多醣GLPss58,不仅不会像GLIS那样促进免疫,反而可以透过抑制巨噬细胞和淋巴细胞的增生和活性、减少发炎性细胞激素生成、阻止血液中淋巴细胞往发炎组织迁移……等多重机制,降低免疫反应的激烈程度。此作用正好适合那些长期过度发炎(如红斑性狼疮等自体免疫疾病)患者的医疗需求。

此外,樊华的团队也对灵芝(Ganoderma lucidum)子实体里八个单一三萜化合物进行抗癌活性的评估。结果发现,其中两种三萜对人类乳癌细胞、人类大肠癌细胞,以及恶性黑色素瘤细胞,都有显着的抑制增生和促凋亡作用。

进一步分析这两种三萜促使癌细胞凋亡的机制发现,它们是通过「降低粒线体的膜电位」和「提高粒线体的氧化压力」两条路径,「直接」逼癌细胞自我了断,与灵芝多醣GLIS透过免疫系统「间接」抑制肿瘤的作用全然不同。

上海市农业科学院食用菌研究所所长张劲松,以会议主持人身份,致赠证书给报告者樊华博士。互有师生关系的两位,正是把传统中药灵芝带入欧洲科学殿堂的重要推手。(摄影/吴亭瑶)

出生於中国,1960、70年代即种过灵芝的樊华,是中国早期少数赴德留学的优秀科学家。其在德国柏林自由大学建立免疫和抗肿瘤实验平台後的1990年代初期,就与上海市农业科学院食用菌研究所开始合作,探索灵芝等多种药用真菌的生物活性成分。

当年代表上海市农业科学院食用菌研究所远赴德国交流的研究生,正是今日承办本届世界食用菌生物学与产品大会的主要负责人,食用菌研究所所长张劲松;而当年的樊华,则是助力张劲松取得德国柏林自由大学医学博士的指导老师。

张劲松回国後持续和樊华的实验室合作,上述报告中的多醣与三萜,正是由张劲松在食用菌研究所的团队所提供。双方将近二十年的合作,对於灵芝进入欧洲科研殿堂、推动灵芝全球化研究,极具指标性意义。

樊华通过德国严谨的研究模式让我们更加明白,灵芝里的众多活性成分既可「合在一起」共创轻身不老延年的保健价值,也可「分开应用」为已发生的疾病提供特定疗效。

未来有没有可能把实验中的活性多醣、活性三萜做成临床药物?「那就看他们年轻一辈罗!」樊华把期待的目光,望向已经建立起一支强大研究队伍的张劲松。

(4) 中国国家规定的三萜、多醣检测法不准,企业内部须另定质控标准才能做出「好灵芝」

灵芝的保健与医疗价值无庸置疑,相关的论文数量亦居所有食用菇之冠,灵芝原材料在中国的年产量也已超过10万吨,比起2003年的49,100吨(第五届世界食用菌生物学与产品大会在上海召开时公布的数据)可说是翻倍成长。

如何从「产量大国」转型为「产值强国」,是所有灵芝业者念兹在兹的;如何从良莠不齐的灵芝产品中,找到真正好的那一个,则是所有消费者,乃至研究者,深切关注的。

由张劲松率领的上海市农业科学院食用菌研究所团队,在这次大会上的一系列报告,正是要告诉大家做好灵芝的要件,以及中国国家规定的三萜、多醣检测法不准,企业内部须另定质量控制标准才能做出好灵芝。

张劲松(图中)和其团队研究员唐庆九(图右)、冯娜(图左)、刘艳芳等,分别透过〈影响灵芝产业发展关键监定方法和标准的研究〉、〈灵芝有效成分的研究与质量标准的建立〉、〈通过高效液相色谱技术建立灵芝三萜的一测多评方法〉、〈灵芝β-葡聚醣的结构表徵、生物活性研究及其定量检测方法开发〉等四场报告,解析如何建立准确的质控指标,助力做出好灵芝。(摄影/吴亭瑶)

张劲松开宗明义便说道:如果「好灵芝」指的是「效果好的灵芝」,那麽,决定灵芝好不好的关键,既非产地,也不是外观,而在它是否含有高生物活性成分。

研究显示,举凡品种(菌株)、栽培模式(段木或袋栽)、生长条件(光照、温度、湿度、通气、培养基)、采收时机、使用的灵芝部位(子实体、孢子粉、菌丝体),乃至当年的天候状况,都会影响灵芝的生物活性成分种类和含量。

换句话说,绝对不是任何名叫灵芝或看起来像灵芝的「灵芝」都有一样的生物活性成分(事实上有些根本不是灵芝),也不是哪个地方产的灵芝保证一定好或才算道地,外观长得漂不漂亮亦无以为据,更不可能野生放养会胜过人工栽培……

想要做出好灵芝的不二法门,只有使用好的品种,并且在标准化的栽培系统下控制所有生长条件,才能让每次种出来的灵芝,都稳定含有高生物活性成分;有了一批又一批含有高生物活性的原材料,才可能持续不断做出质量稳定、功效卓着的好产品。

所以,为了把灵芝做好,我们需要DNA监定技术以确定和保证菌种来源的稳定,也需要透过育种技术培育出高孢子粉产量、高三萜、高多醣或其他特定需求的品种,同时亦需要针对灵芝里的主要活性成分建立「准确的」质量控制方法。

目前中国的灵芝企业几乎都是采用国家规定(由农业部制定)的灵芝三萜和多醣检测法作为产品的质量控制标准,其产品上标示的三萜、多醣含量也都是按此方法检测的结果。

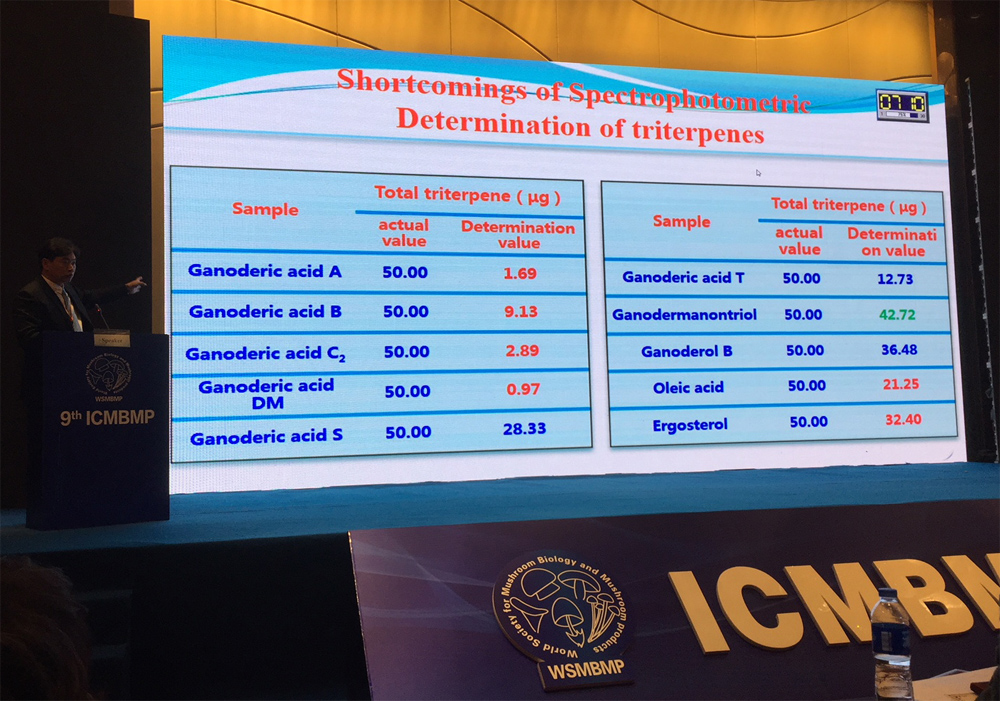

问题是,这个检测方法会受到外力严重干扰,像是:真正的灵芝三萜(如灵芝酸A、灵芝酸B……)无法被测出来或严重低估,反而会把「不是灵芝三萜」的物质当作三萜来反映;又或者测到的多醣含量不只是灵芝多醣,连淀粉多醣、糊精多醣都被一起算进来……

因此,在定性、定量都不准的情况下,以中国国家规定的检测方法所测得的灵芝总三萜和总多醣,实际上和灵芝的生物活性并没有一定的相关性。

张劲松团队的研究发现,以中国农业部制定的灵芝三萜检测标准,对灵芝酸A(ganoderic acid A)、灵芝酸B(ganoderic acid B)……等8种灵芝三萜标准品进行检测,并无法检测出其实际含量,反而会把「不是灵芝三萜」的油酸(oleic acid)和麦角固醇(ergosterol)当作三萜来反映。(摄影/吴亭瑶,图为张劲松报告现场)

对此,张劲松特别强调,中国的灵芝企业按国家规定做事,在法理上一点错也没有,但企业如果真想做出好灵芝,就必须采用可以「真实反映」灵芝生物活性高低的检测方法作为内部的质控标准,才有办法保证自家产品的质量和功效。

能将混合物中的单一成分分离,并加以定性和量化各成分比例的HPLC(高效液相色谱法),向来是检测灵芝中各种活性成分的好方法。然而HPLC需要各种单一成分的标准品才能操作,在标准品取得不易和价格昂贵的现实考量下,令不少企业裹足不前。

为了解决这个问题,张劲松的团队已针对灵芝(Ganoderma lucidum)子实体中主要的活性多醣GLIS和17种活性三萜成分,开发出省钱、方便又快速的检测方法。尤其对於三萜的「一测多评」,更是只要检测灵芝酸A(多数灵芝子实体中含量最高的三萜成分),即可通过对照的方式,对其他16种三萜做到绝对定量──精确得知各活性成分的含量非常重要,因为含量也会影响产品的功效表现。

只不过,不论是以活性多醣GLIS或灵芝酸A作为质控指标,都只适合用在以灵芝(Ganoderma lucidum)子实体为原料的产品,因为这两种活性成分「绝对不会」出现在孢子粉和菌丝体里。

因此,以孢子粉或菌丝体为原料的灵芝产品,乃至使用其他灵芝菌种(如紫芝Ganoderma sinense、松杉灵芝Ganoderma tsugae),都必须根据原材料特有的活性成分,找出「对的」成分作为质控指标。至於检测方法,在经济实惠的方法被开发出来之前,HPLC可能还是比较理想的选择。

(5) 没有三萜不表示没效!固醇是孢子粉、孢子油抗肿瘤活性的重要来源

和「中国国家规定的灵芝三萜和多糖检测方法不准」一样令人难以面对的是,灵芝孢子里几乎不含三萜。

用「几乎」是科学的客观说法,因为大约十几二十吨的灵芝孢子粉,才能获得几克的三萜,比例之微小,已到了可以忽略不计的地步。而引发如此天大误会的源头,正是这个国家规定、业界遵循的灵芝三萜检测法。

此方法制定於1990年代,当时离灵芝三萜被发现才短短几年,大家对於三萜的了解非常有限,拥有的技术也不如现在,以致用了错误的标准品(熊果酸或齐墩果酸,它们是植物萜类,而非灵芝特有的三萜)、粗糙的检测方法(比色法,也称显色法),制定出一直被延用至今的灵芝三萜检测方法,所以才会在孢子粉,还有以孢子粉为原料进行提取的孢子油,验出根本不存在的灵芝三萜。

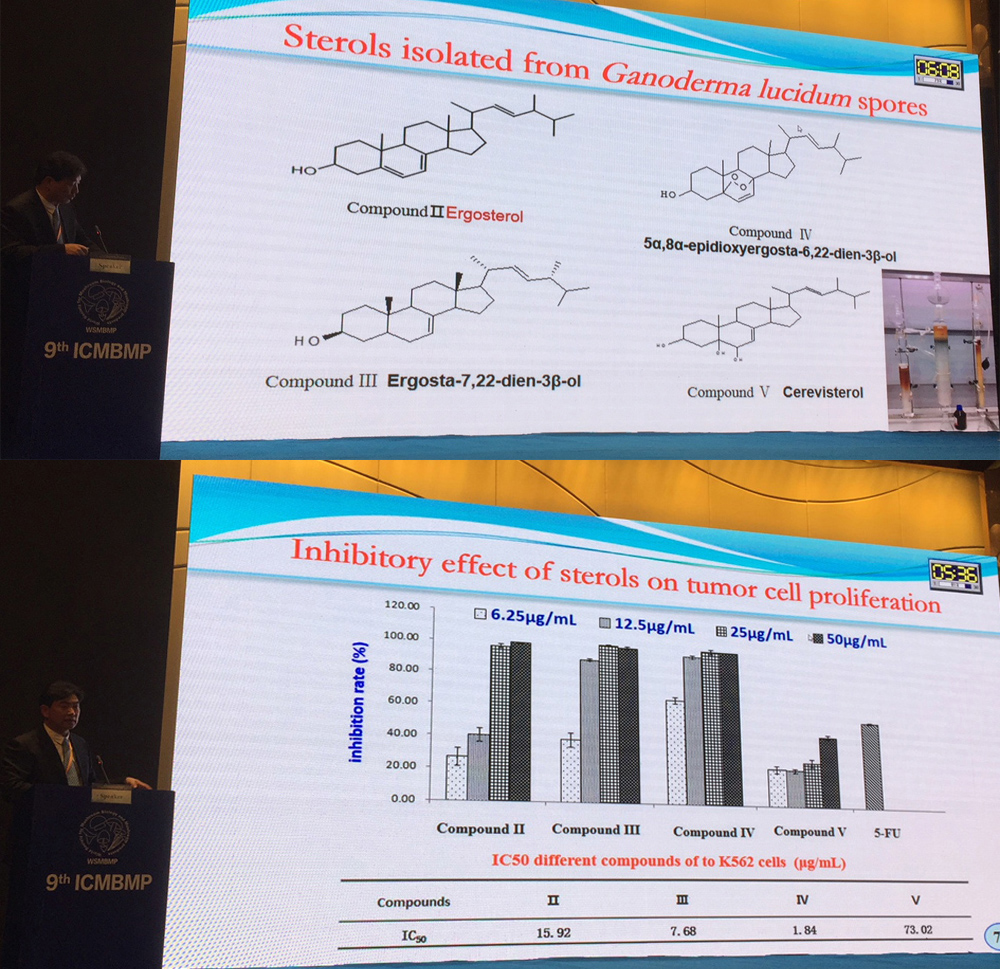

「但,没有三萜并不表示没有生物活性」,张劲松在报告时特别强调。已有许多实验证实孢子粉和孢子油具有抗肿瘤作用,只是为其带来抗肿瘤活性的成分并非三萜,而是麦角固醇(麦角甾醇)之类的固醇(甾醇)成分。

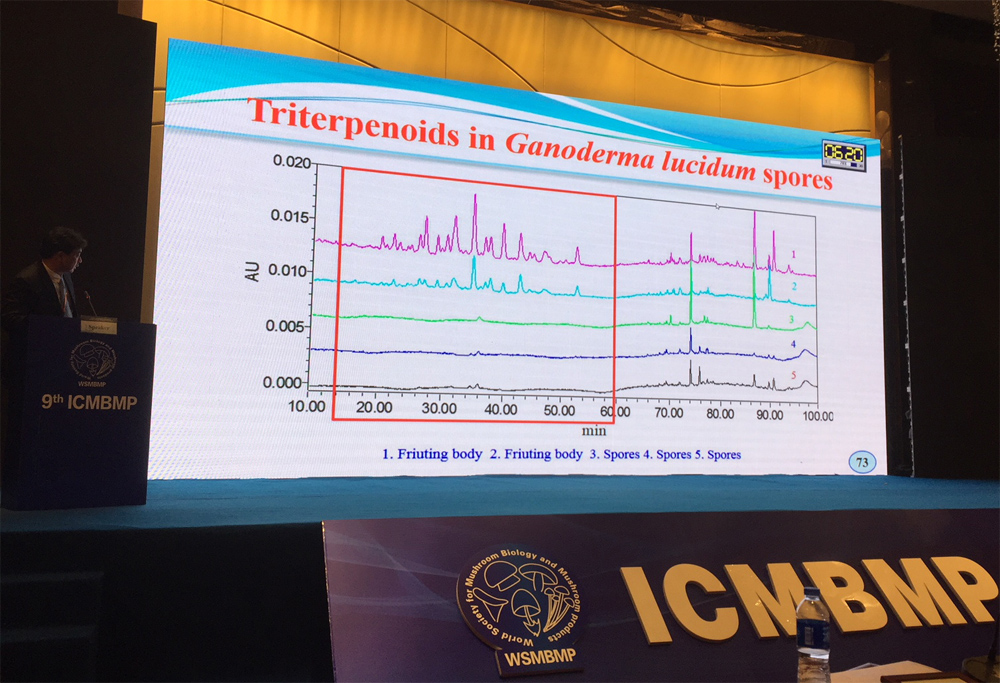

以HPLC法对Ganoderma lucidum子实体和孢子粉进行检测显示,两个不同来源的灵芝子实体里均含有多种三萜(曲线图上面两条曲线,每一个突起的峰就代表一种三萜成分),但三个不同来源的灵芝孢子粉都测不到三萜(曲线图下面三条曲线)。(摄影/吴亭瑶,图为张劲松报告现场)

根据张劲松团队的研究显示,至少可从灵芝孢子粉中分离出四种固醇成分(上图),它们对肿瘤细胞增生都有不等程度的抑制作用(下图)。(摄影/吴亭瑶,图为张劲松报告现场)

虽然结果都是抗肿瘤,但由於造成此结果的活性成分并非三萜,而是固醇,因此在栽种原材料和生产孢子粉、孢子油的产品过程中,就该选择比较主要的固醇成分(如麦角固醇)作为质控指标,才能确保质量和功效的稳定性。

孢子粉亦含有多醣(孢子的细胞壁组成就是多醣),所以也可以选择主要的多醣成分作为质控指标。只是来自孢子的多醣,和来自子实体的多醣,结构上完全不同,因此在选择质控指标时,不能张冠李戴,必须另外建立属於孢子粉的质控模式──这就像「鸡」和「鸡蛋」不同的道理,两者的质量监控指标怎会一样?

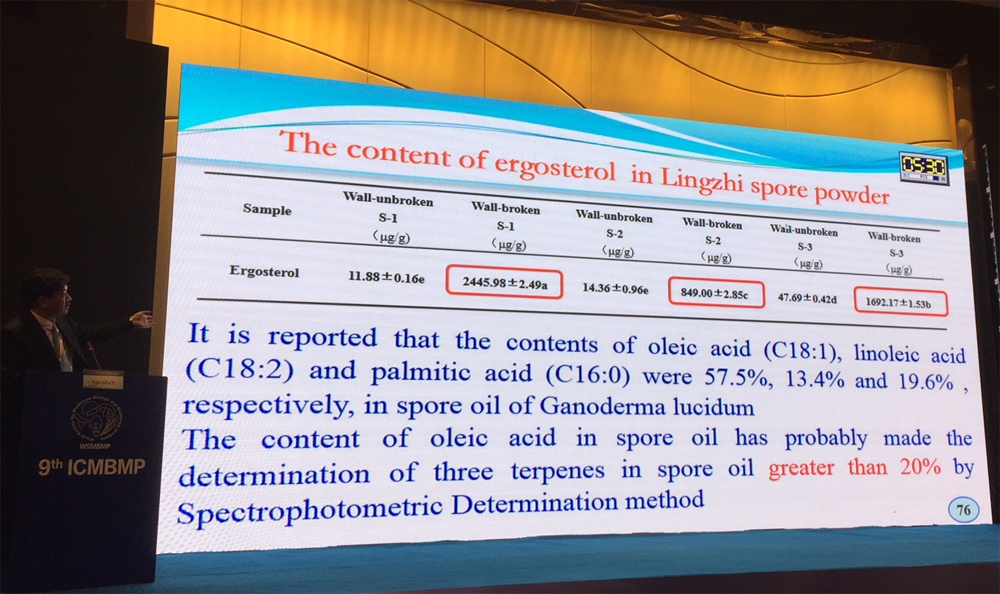

此外,张劲松在报告中也指出,孢子经过破壁後可大幅提高麦角固醇的获取量,因此对孢子粉、孢子油产品来说,「破壁」是提高相关产品生物活性的重要技术。而在孢子油中占有很大比例的油酸成分,则值得多加探讨其对孢子油的功效有哪些贡献。

唐庆九在报告中明确指出,同样是灵芝Ganoderma lucidum,子实体来源的多醣(左图)和孢子粉来源的多醣(右图),化学结构组成明显不同。(摄影/吴亭瑶,图为唐庆九报告现场)

张劲松在报告中指出,三种不同来源的灵芝孢子粉,破壁前後测得的麦角固醇含量有相当显着的差距,显示「破壁」是提高相关产品质量的重要技术。此外,在孢子油中占有很大比例的油酸,应被视为是孢子油的主要成分,值得多加探讨。(摄影/吴亭瑶,图为张劲松报告现场)

在「国家规定」没有改变的前提下,在中国销售的孢子粉、孢子油产品,根据官方标准检测出来的三萜结果进行成分标示和文字宣传,是理所当然。

只是笔者以为,企业在行销的过程中,与其不断强调三萜与孢子粉、孢子油的关系,甚或挪用子实体的三萜功效当作孢子粉、孢子油的功效,还不如多与学界合作探讨固醇或油酸成分的价值,多介绍真正的主角给消费者认识。当真正的活性成分足够强大时,一旦哪天没有三萜可以「借用」,消费者对於产品的信心也不致崩盘。

在迎接食用菌产业4.0时代之前,还有太多事情要做

幕落之後,工作才要开始。随着第九届世界食用菌生物学与产品大会划下句点,不知道与会者们留住了哪些记忆、带回了哪些灵感?

还记得大会开幕时一再被提及的,比起四十年前仅占全球总产量5.7%、不足10万吨的规模,中国2017年的食用菌产量已来到3600万吨,占全球七成。

而除了「量大」之外,中国具有一定生产规模的食用菌种类更多达二十种以上,比起欧、美、日、韩等其他国家开发利用的食用菌种类「只有个位数」,显得成就斐然。

然而在漂亮的数据背後,中国当今的食用菌产值,却远不如产量只有十分之一的日本,出口量也没有相对成长。这表示中国食用菌产业的蓬勃主要依赖的是强大的内需市场,距离成为「影响世界的食用菌强国」,还得再加把劲。

中国工程院院士,同时也是吉林农业大学教授的李玉,在题为〈迎接食用菌产业4.0时代的到来〉的主旨演讲里,借镜工业发展和农业发展从1.0到4.0的进步历程,从育种、栽培、深加工、管理等多层面相,为食用菌产业如何升级到4.0指引出一条明路。

中国工程院院士李玉,在第九届世界食用菌生物学和产品大会的主旨演讲里,为食用菌产业规画出前瞻性的美丽蓝图。(摄影/吴亭瑶)

1.0~4.0代表的意义是什麽?以工业来说,就是从1.0的蒸汽时代、2.0的电气(电力)时代、3.0的讯息(网路)时代,进步到4.0的人工智能(AI)时代,可以愈来愈省时省力、愈来愈规模化、愈来愈精准化、愈来愈客制化。

所以,对於包含灵芝在内的食用菌产业来说,就是从最早看天吃饭野集野菇的1.0等级,升级到随便拿到菌株就种的2.0,再升级到可以监定菌种身世的3.0,然後升级到可以根据特定需求订制特定菌种的4.0。

李玉以院士级的高度和远见,为食用菌产业规画出前瞻性的美丽蓝图。4.0的技术对中国来说一点问题也没有,问题是,目前中国食用菌产业到底处在什麽样的情况?

除了少数企业已经进阶到「从种源、原料、产品都做到标准化」的3.0水平,大多数企业可能还停留在拿到菌株就种、只要有钱赚就好的2.0阶段吧?!

想从2.0进升到4.0,真的还有太多「基本工」要做。包括目前中国采用工厂化(标准化)方式生产食用菌的比率不到10%,远不及发达国家的90%,以及食用菌中农药残留量和重金属含量的控制,都是亟需努力的课题。

先确立安全,再追求功效,对健康才有意义;有了功效,还要做到标准化,才能让功效一而再再而三的稳定重现;有了稳定重现的能力,才可能进步到所谓的精准医疗和客制化医疗。

在迈向食用菌产业4.0的时代浪潮里,哪个企业能放眼未来、扎根现在,不忘初衷、实打实干,谁才是最後的赢家。而作为消费者的你我,只要用心思量,一定能够找到至少3.0以上的产品,来维护自己和家人的健康。

(感谢张劲松所长同意本文使用其团队研究成果的部分投影片照片)

第九届世界食用菌生物学与产品大会的提袋。(图片来源/上海市农业科学院食用菌研究所)

〔延伸阅读〕

1. 2018最重要的食用菌学术会议,讨论了哪些重要的灵芝议题?──记第九届世界食用菌生物学和产品大会(上)

2. 〔2015第一届中国灵芝大会系列报导〕张劲松博士演讲:灵芝产业转型需要解决的重要问题──种源、栽培、加工标准化,市场营销合法化

3. 记2005第五届世界食用菌学及产品大会──灵芝产业国际化的时代已经来临