今年(2018)11月,全球四大食用菌会议之一的〈第九届世界食用菌生物学与产品大会〉在上海召开,其中和灵芝相关的议题,至少有五大重点值得关注。首先要先和大家分享的是:中国广泛栽培灵芝菌种学名到底应该叫Ganoderma lucidum、G. lingzhi,还是G. sichuanense?以及灵芝水提物(多醣为主)与醇提物(三萜为主)异曲同工的保健价值──以调控肝脏脂质代谢(预防高血脂和脂肪肝)和预防摄护腺肥大为例。

文/吴亭瑶 简体版/请链接

(图片来源/第九届世界食用菌生物学与产品大会官方网站照片下载区,点选可看高档放大图)

2018年11月13日上午九点半,来自全球三十个国家、五百七十多位关心食用菌科学研究和产业发展的产官学界和媒体记者朋友们,在上海近郊的七宝古镇留下珍贵的合影,隆重见证〈第九届世界食用菌生物学与产品大会〉的举办。当日的阳光灿烂,似乎也预告着,接连两天的会议研讨和外加一天的参观行程,终将圆满成功。

开「这个会」的意义

自1993年香港中文大学张树庭教授、美国纽约州立大学Philip G. Miles教授等多位国际蕈菌专家联手在香港成立世界食用菌生物学与产品学会WSMBMP(The World Society for Mushroom Biology and Mushroom Products)以来,每三至四年举办一次的世界食用菌生物学与产品大会(ICMBMP),已成为全球关注食用菌科学研究、产品开发和市场贸易的产官学界人士,切磋琢磨、汲取灵感、淬炼食用菌产业发展新方向的重要殿堂。

张树庭教授表示,在世界食用菌生物学与产品学会成立之前,关注食用菌研究的学术界,与关注食用菌产品开发和销售贸易的产业界是没有交流的;多数人对食用菌的认知也只是把它当作像蔬菜一般的食物,未重视其独特的营养和药用价值;不同地方对於mushroom也各有其特定的义涵──对日本人来说它是香菇,对香港人来说它是草菇,到了欧美则被视为洋菇(双孢蘑菇)──全视当地盛产的mushroom是哪一种而定。

事实上凡是由子实体和菌柄组成,可被肉眼看见、可用手采摘,而且可被食用的菇类,不管它是新鲜的或经过加工,也不管它是作为营养来源或医药用途,都属於mushroom这个大家庭,也都是世界食用菌生物学与产品学会关注的焦点。

而当一群专家在讨论如何把食用菌对健康的益处更为人所用,如何助力食用菌产业蓬勃发展,若能同时有科学家与企业家的参与,彼此相互激荡、产学相长,效果肯定更加相得益彰──这也是当初张树庭等人在为该学会起名时,特地把「生物学」和「产品」拉出来并呈的原因。

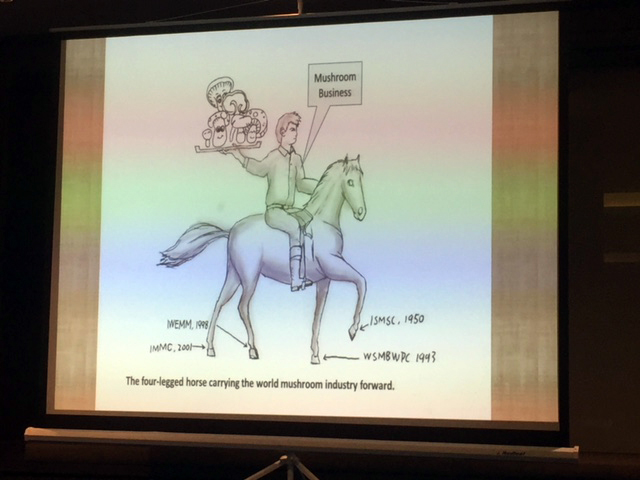

作为推动全球食用菌产发展的「四条腿」之一(注),世界食用菌生物学与产品学会召开的大会足迹踏遍全球,从最早的香港,历经美国宾洲(宾夕法尼亚州)、澳大利亚雪梨(悉尼)、墨西哥库埃纳瓦卡、中国上海、德国波恩、法国阿卡雄、印度新德里,如今又再回到上海,并由中国最重要的国家科研机构之一上海市农业科学院负责主办,由该院副院长谭琦担任大会主席,由该院食用菌研究所负责承办。

其背後的意义,除了突显中国食用菌产量3600万吨占全球七成的大国角色,也体现官方对於发展食用菌科研和产业的支持。而作为中国研究灵芝最主要的科研重镇之一,由张劲松博士/所长率领的上海市农业科学院食用菌研究所,更成为本次大会灵芝相关报告的主力军。

2018年11月13日,高龄九十的张树庭教授在上海召开的第九届世界食用菌生物学与产品大会(ICMBMP)开幕式上致辞。对照1993年第一届大会在香港开幕的画面,不仅见证全球食用菌专家四分之一世纪不变的热情,张教授本身更是「吃菇延年益寿」的最佳楷模。(摄影/吴亭瑶。第一届大会开幕照片翻摄自张树庭教授在本届大会报告的投影片)

2018年11月13日第九届世界食用菌生物学与产品大会在上海隆重开幕的现场,上图在开幕式上致辞者为国际着名菌物学家,也是本次大会学术顾问,中国工程院李玉院士。(摄影/吴亭瑶)

主办和承办此次会议的上海市农业科学院食用菌研究所,後排左八为现任世界食用菌生物学与产品学会WSMBMP主席、上海市农业科学院副院长谭琦;右四为上海市农业科学院食用菌研究所所长张劲松。

後排在谭琦副院长和张劲松所长中间的三位分别是:WSMBMP原主席、美国宾州大学Dan Royse教授、WSMBMP创办人张树庭教授,以及本次大会协办单位之一,江苏安惠生物科技有限公司董事长陈惠。其他着蓝白制服者则为本次大会辛苦的工作人员──上海市农业科学院的研究生。(摄影/吴亭瑶)

灵芝议题占十分之一

本届世界食用菌生物学和产品大会的学术会议部分,分成九大方面进行讨论:

(1) 资源多样性、分类及野生菌

(2) 组学及生物信息学

(3) 遗传育种

(4) 生理发育

(5) 活性成分及营养和药用价值

(6) 栽培技术、培养基质及工厂化生产和设备创新

(7) 病虫害

(8) 产品质量和安全

(9) 产业经济与文化

共计有106个口头报告和50个海报展示,其中以灵芝为主题的就有11个口头报告和4个海报展示,若把2个「主题未标示灵芝,但内容上灵芝占有相当比例」的口头报告也算进来,灵芝在这百菇齐放的研讨议题里就占了十分之一强,且内容涵盖菌种、基因、成分、疗效、生产技术、质量管控、产业经济、品牌文化等各层面,显示灵芝是众多食用菌中,研究上相对透彻、应用上相对纯熟、开发上也相对具有前瞻性的一群。

第九届世界食用菌生物学与产品大会 灵芝相关论文

(点选论文主题可看论文摘要或全文)

|

资源多样性、分类及野生菌 |

||

|

1 |

姚一建 |

|

|

组学及生物讯息学 |

||

|

2 |

陈向东 |

|

|

生理发育 |

||

|

3 |

刘晓敏 |

|

|

活性成分及营养和药用价值 |

||

|

4 |

樊华 |

|

|

5 |

张劲松 |

|

|

6 |

刘艳芳 |

|

|

7 |

刘斌 |

|

|

8 |

Alok NAHATA |

|

|

9 |

梁明在 |

|

|

10 |

Colonization of Ganoderma lucidum on Soybeans Substrate for Tempeh Development(海报展示) |

Zakaria ZARINA, et al. |

|

11 |

一次性膜分离灵芝多糖肽和灵芝酸对照品方法的研究(海报展示) |

罗虹建等 |

|

12 |

高压超临CO2提取灵芝三萜及甾醇成分的研究(海报展示) |

周岩飞等 |

|

产品质量和安全 |

||

|

13 |

唐庆九 |

|

|

14 |

冯娜 |

|

|

15 |

优质灵芝孢子粉培育与质量安全栽培控制技术研究(海报展示) |

李朝谦等 |

|

产业经济与文化 |

||

|

16 |

Vikineswary SABARATNAM |

|

|

17 |

陈惠 |

|

【注】未注明「海报展示」者均以口头报告呈现。所有论文摘要或全文均扫描自大会的论文集《Abstract of The 9th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products》,部分论文顾及画面呈现的易读性,有经过编辑编排。

值得关注的灵芝议题

作为一名长期观察灵芝产学发展的记者,个人认为在这十几个灵芝议题中,至少有五个值得关注的重点:

(1)「Ganoderma lingzhi」名称的出现,根本是来乱的!

不知你能否想像,有一天突然发现「你的名字」其实不是「你的名字」,这时候你该叫什麽?这件事就发生在中国广泛栽培的灵芝,也就是大家俗称的赤芝上。

自从1907年法国真菌学者Patouillar将中国常见的灵芝栽培种称为Ganoderma lucidum之後,Ganoderma lucidum几乎成了中国灵芝的代名词,但事实上它和1881年芬兰植物学家Karsten命名的那个Ganoderma lucidum,其实是两个完全不一样的灵芝菌种。

这个世纪大乌龙学术界很早就发现了,但因为牵涉广泛一直悬而未决。「到底在中国广泛栽培的灵芝,科学上应该叫什麽拉丁学名」,即是中国科学院(以下简称中科院)微生物研究所研究员姚一建,在此次大会报告〈广泛栽培灵芝种的正确科学名称〉讨论的重点。

同时身为中科院菌物标本馆馆长的姚一建,致力灵芝物种监定和标本保存已有二十多年,他在报告中表示,早期由於菌种监定技术不发达,导致错把Ganoderma lucidum当作中国广泛栽培灵芝的拉丁种名,经其团队以DNA监定比对发现,目前中国广泛栽培的灵芝,应是1983年中科院微生物研究所赵继鼎先生命名的Ganoderma sichuanense(四川灵芝)。

姚一建等将发现的结果发表在2009年於第五届世界食用菌学及产品大会(举办地点也在上海),并在2012、2013年发表正式论文。但就在差不多同个时候,另一组学术团队也在2012年发表论文主张,中国常见的灵芝栽培种和过去已知的灵芝菌种都不相同,是个新种,因此赋予其新的拉丁学名Ganoderma lingzhi。

所以原本还没解决的「异物同名」问题,近几年又衍生出「同物异名」的支节,不仅让局内人无所适从,也让局外人以为不同的拉丁学名代表不同种的灵芝。

随着其他学术团队的验证,目前已经确知中国常见的灵芝栽培种并非新的种类,因此Ganoderma lingzhi这个名字的出现真的显得多余。至於中国广泛栽培的灵芝菌种到底该用哪个拉丁学名,姚一建认为有两种选择,一个是根据科学的正确性改成Ganoderma sichuanense,另一个则是延用已经约定成俗的Ganoderma lucidum。

毕竟欧洲最早用来命名Ganoderma lucidum的标本早已经不见了,Ganoderma lucidum在现实世界里几乎就等同於中国广泛栽培的灵芝,无数以中国广泛栽培的灵芝做的研究都是用这个学名在期刊上发表论文,五十年来科学界探索灵芝的丰硕成果绝大部分都累积在这个名字上,产业界和《中国药典》等各种官方法规也都采用此名,因此Ganoderma lucidum承载意义早已大大超越了名字本身,大到不能随意更改啊!

当然,最後还需要国际相关组织开会讨论才能拍板定案,但中国产官学界必须先有共识。姚一建也补充,倘若把Ganoderma lucidum这个名字给了中国广泛栽培的灵芝,那麽要怎麽给欧洲最早发现的那个Ganoderma lucidum一个交代,也必须讨论。

看来,中国常见的灵芝栽培种的学名之乱,暂时还不会结束。作为实事求是的研究者,以及对消费者负责任的业者,该如何在「名字可能不准」的情况下,维持种源的一致性呢?最科学的方法无非是以DNA监定自己使用的灵芝,才是确保每次用的灵芝不会「跑掉」的不二法门。毕竟只有种源前後一致,实验结果和产品功效才能不断重现和延续的最大前提。

中国科学院微生物研究所研究员姚一建,报告〈广泛栽培灵芝种的正确科学名称〉的现场。(摄影/吴亭瑶)

(2) 灵芝的预防保健价值贵在「水提物」与「醇提物」的异曲同工

福建农林大学教授刘斌关於「灵芝透过肠道菌群调控脂质代谢」的报告,以及马来西亚英智农业和工业有限公司研究开发经理Alok Nahata对於「灵芝提取物改善大鼠摄护腺肥大(前列腺增生)」的报告,则让我们看到了灵芝水提取物(主要成分为多醣)和醇提取物(主要成分为三萜)对於同一种病症的异曲同工之效,并再次展现灵芝用於「预防疾病发生」的价值。

根据刘斌的报告显示,以高糖高脂饲料喂养正常大鼠的八周(56天)期间,同时以口服方式给予55%或95%酒精浓度提取的灵芝(Ganoderma lucidum)子实体醇提取物,或以热水进行提取的灵芝子实体水提取物,每天150 mg/kg,都能透过调节肠道菌相、调控肝脏脂质代谢相关基因和蛋白的表现等方式,对血脂(包括血清总胆固醇、三酸甘油酯、LDL-C和HDL-C)异常和肝脏脂肪(胆固醇和三酸甘油酯)堆积发挥良好的抑制作用,只是两者调控的相关细节有些不同已。

至於Alok Nahata的报告则让我们看到了,在给予大鼠睾固酮(testosterone,由睾丸制造的雄性激素,亦称睾丸素)的同时,每天以口服方式给予10、20或50 mg/kg的灵芝(Ganoderma lucidum)子实体醇提物或水提物,28天之後,大鼠的摄护腺重量、摄护腺重量和体重的比值,以及血清中与摄护腺肥大呈正相关的PSA值都明显比未吃灵芝的大鼠要来得接近正常,而且效果与与剂量呈正比,显示不管是灵芝子实体醇提物或水提物都有预防摄护腺肥大的功效。

灵芝的保健功效历经五十年来的科学探索已为众人周知,但不同於过去许多药理实验只单独讨论灵芝水提物(多醣)或醇提物(三萜),这两场报告不约而同都呈现了此二者对於同一病症的预防效果。其带给我们最大的提醒无非是:擅用灵芝保健价值的最好方式应是灵芝水提物与醇提物加乘并用;少掉其中一个,可能就没有「事半功倍」的效果了。

福建农林大学教授刘斌(图左)和马来西亚英智农业和工业有限公司研究开发经理Alok Nahata(图右),分别就灵芝水提物和醇提物对「肝脏脂质代谢」和「预防前列腺肥大」的作用进行报告。(摄影/吴亭瑶)

【注】推动全球食用菌产业发展的「四条腿」

目前世界上共有四个和食用菌相关的国际组织或会议,分别聚焦在不同的食用菌产业领域,张树庭教授将其视为推动全球食用菌产业的四条腿,它们分别是:

(1) 1950年在英国成立的国际食用菌科学学会ISMS(The International Society for Mushroom Sciences)

(2) 1993年在香港成立的世界食用菌生物学与产品学会WSMBMP(The World Society for Mushroom Biology and Mushroom Products)

(3) 1999年在瑞典成立的国际菌根食用菌大会IWEMM(The International Workshop on Edible Mycorrhizal Mushrooms)

(4)2001年在乌克兰举行首届会议的国际药用菌大会IMMC(International Medicinal Mushroom Conference)

(图片来源/吴亭瑶翻摄自张树庭教授於本届大会报告的投影片)

~待续~

〔继续阅读〕2018最重要的食用菌学术会议,讨论了哪些重要的灵芝议题?──记第九届世界食用菌生物学和产品大会(下)