於2004年3月14~17日於美国迈阿密海滩市举行第16届国际食用及药用真菌会议,是由国际蕈类科学学会(International Society for Mushroom Science,ISMS)及美国蕈类学院(American Mushroom Institute,AMI)共同举办,同时也是第17届北美蕈类会议。

文.图/苏庆华

◎本文原载於2004年7月《健康灵芝》第25期 20~23页

第16届国际食用及药用真菌会议(The XVIth International Congress

on the Science and Cultivation of Edible and Medicinal Fungi)。

关於国际食用及药用真菌会议

本会议源自1950年於英格兰之Peterborough之第一届食用菌会议之後,每三至六年(目前为四年)举办一届,已在欧美及亚洲举办过15届(举办地如附表),其中台北於1974年与东京共同举办过第九届国际会议。

此一会议最早成立之宗旨在於研究蕈类,尤其是洋菇(Agaricus bisporus)之相关科学研究,因为洋菇为西方之餐桌珍贵佳肴,有关其遗传,育种,栽培,加工,处理营养价值,及其他对健康之议题,均为此一国际会议主要研究之项目。对菇类或蕈类之研究者而言,此一会议十分重要。

台湾在1970年至1985年间以独创之栽培方法独霸全球,建立洋菇王国,不论在洋菇罐类,冷冻洋菇或是腌渍洋菇都是世界最大的输出国,以价格上绝对优势攻占全球市场。将洋菇视为高价蔬菜之美国与西欧深受冲击,只能固守新鲜洋菇之市场,因为鲜销洋菇储藏期短,只能就地生产。

台湾与会不复当年盛况

每次参加此一会议都可看到菌类产业的许多微妙变化。自从台湾於1985年後,经济起飞,工资上扬,辛苦栽种洋菇的农业,不再是台湾农民所要做的,因此,洋菇罐头、冷冻品、腌渍品都移往大陆、韩国及东南亚生产。

台湾不再是洋菇王国,但是对其他食药用菌类之研究也在此时期奠下深厚的基础,例如香菇、鲍鱼菇、木耳、白木耳、滑菇及杏鲍菇……等等,现在新鲜超市可见之菇类都一一呈现在消费者之餐桌上。

而另一个趋向,则是药用真菌之崛起,冬虫夏草、灵芝、舞菇、樟芝及巴西蘑菇,以及目前在产业上比重最高之灵芝也由於克服栽培技术,能大量生产成为重要之健康食品产业。

因此,台湾不但於1974年与东京主办第九届国际会议,在此前後至1987年为止,都组成庞大的代表团参加。成员包括学者、官员、栽培业者及推广人员,发表为数众多的论文。但自1991年於都柏林举行时,台湾只剩下少数从事药用真菌研究之学者参与。本次会议笔者更是唯一全程与会之台湾代表。

寻找菌类的医药活性已成主流

由台湾洋菇之盛极一时至式微,在本次会议中也看到类似的趋势,传统新鲜洋菇之重镇,西欧以荷、法、英、德为主之西欧国家,也已经饱受东欧的威胁,冷战结束後,东欧市场开放,西欧虽然持续内部生产系统之改革,包括自动化及大规模化,但东欧之人工、原料、土地成本依然是具有绝对的竞争力,加以欧盟各国已无贸易障碍。

因此洋菇生产者一如台湾移往大陆向东欧移进,西欧各国所发表的论文已在逐渐萎缩。唯有北美的新鲜洋菇事业以宾州州立大学为研究主轴,依然保持不受干扰之单一市场,欣欣向荣,一枝独秀。

由另一角度来看,本会议之趋向,也逐渐由食用菌走向药用真菌之范围,甚至原来的食用菌之成分也拿来做为医药之用途。在把蕈类当做美食佳肴後,也希望对健康有所助益,此一势趋,全世界皆然。

本次会议依然遵循传统的主题进行,分别是: 1. 分子生物遗传及生化学。 2. 育种及生质多样化。 3. 推肥及制作。4. 栽培。5. 品质。6. 病虫害。7. 副产品。 8. 医用、药用及药理观点。9. 产销。10. 教育。

医药用真菌虽然只占十分之一的分组讨论,但是在大会邀请之演讲(Keynote Lectures)中,五篇中有三篇以菇类之医药及安全有关,可见除了作为食物外,医药活性已成为食用菌之主流价值。

洋菇研究的最新进展

(1) 洋菇之营养、药用及生物活性成分

其中第一位受邀演讲者为宾州州立大学,食品科学及植物病虫害系 R.B. Beelman 教授报告「洋菇之营养、药用及生物活性成分」,阐述有关世界第一产量之洋菇之蛋白质、碳水化合物、脂质、维生素、矿物质、降胆固醇物质及ODA(10-oxo-trans-8-decenoic acid)等营养价值及生物活性物质,并与香菇及鲍鱼菇进行比较(分别为世界第二及第三产量之菇类),显示洋菇在许多方面比不上香菇及鲍鱼菇,原因在於洋菇是未成熟的菇体,如果以完成成熟的方式采收,则营养价值不比其他菇类逊色。至於ODA则对真菌之生长有益之菌类激素,对人之生理功能则仍未明。

(2) 洋菇抗肿瘤活性

其次由 City of Hope 贝克曼研究所之 S.Chen 博士,主讲「洋菇抗肿瘤活性」,认为洋菇具有抑制两种酵素之活性,分别为芳香族分解(Aromatase),及固醇还原酶(Steroid 5-alpha-reductase)。芳香族分解将androgen(雄激素)转变成estrogen(雌激素),而过多的estrogen则是造成停经後妇女乳癌形成主因。

抑制芳香族分解是抑制乳癌之主要途径,而固醇还原酶则将 testosterone(睾固酮)变成 dehydrotesterone(DHT,去氢表雄固醇),亦为前列腺癌之主因。如抑制固醇还原酶则可降低前列腺癌之机会。

Chen博士在多种蔬菜中发现只在洋菇具有最强的活性抑制芳香族分解,同样情况也发生在香菇及鲍鱼菇。因此Dr. Chen推论菇类很可能具有芳香族分解抑制物。

灵芝研究的最新进展

(1) 灵芝菌丝有效成分之提取与分析

在医药分组中,有关灵芝之论文共有三篇,由乌克兰团队所进行之灵芝及香菇菌丝有效成分之提取,比较属於营养分析,提供一些有关生质、脂质、蛋白质及多醣之组成,并详细分析氨基酸、脂肪酸之比较。

(2) 灵芝子实体废渣之癒伤机转

笔者所发表的是延续对灵芝子实体废渣中含几丁质成分之细胞壁做为癒伤敷料(《健康灵芝》杂志第2、16、24期)中,进一步的研究结果显示,对金属型蛋白水解(MMP)之抑制功能,促成慢性伤口癒合之机转。

(3) 灵芝三萜类具抑制前列腺癌之活性

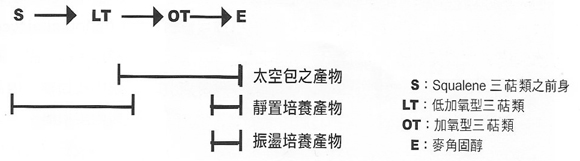

而另一篇比较重要的是日本九州大学近藤隆一郎教授的报告,确认灵芝中某一三萜类成分,对抗雄性激素合成之抑制,呼应有关Dr. S. Chen之论述,即睾酮素转变成去氢表雄固酮(DHT)之固醇还原酶(Steroid 5-alpha-reductase),并且证实在19种菇类中,灵芝是最有效的。

而且在比较菌丝体、培养液以及子实体中,子实体最具功能,并且对固醇还原酶(Steroid 5-alpha-reductase)第一型(肝脏为主要产生位置)及第二型(前列腺为主)都分别具有58%及50%之抑制功能,并在动物试验中,去势动物前列腺均显着下降,显示灵芝可能作为前列腺肥大、前列腺癌、秃头等疾病之预防及治疗。此为有关灵芝三萜类研究之最新进展。

小结

本届会议在温暖的迈阿密海滩市(Miami Beach City)举行,除了见到多年不见之各国好友,也结交新的研究同好。会场充满着热带风味,开会的饭店内到处都是避寒逐浪的男女老少,三月中美国北半部气温仍然接近冰点,难怪到此渡假的人都十分高兴。

但对我来自亚热带台湾的人,并不感到新鲜,台湾有着更多美丽的海滩,一如台湾有更多的灵芝资源有待进一步开发。

国际食用真菌会议历届举办城市及国家

西元 城市/ 国家

1950 Peterborough / England

1953 Gembloux / Belgium

1956 Paris / France

1959 Copenhagen / Denmark

1962 Philadelphia / USA

1963 Wageningen & Amsterdam / Netherlands

1968 Hamburg / Germany

1971 London / England

1974 Tokyo & Taipei / Japan and Taiwan

1978 Bordeaux / France

1981 Sydney / Australia

1987 Braunschweig / Germany

1991 Dublin / Ireland

1995 Oxford / England

2000 Maastricht / Netherlands

2004 Miami / USA