灵芝也可以做成一颗颗半透明的「珍珠圆」?作者回顾三十年前如何在经费拮据下就地取材,DIY出一套既节能又环保的「灵芝菌丝球生产器」,为时任北医院长的董大成教授研究「灵芝多醣抗癌」提供稳定的实验材料。董教授还把这些带有菇菌香气、一点点甜、口感像爱玉的灵芝珍珠分送实验室十几人天天吃,一个月下来大家的免疫力都变好了……

文/苏庆华

◎本文原载於2015年《健康灵芝》第66期 2~5页

1985年来到北医後,当时的校长董大成教授研究灵芝已经两、三年的时间了,却一直苦无稳定且成分较为固定的材料。那时候大家对灵芝还没有很清楚的认识,很多人提供的都是号称「依循古法」炼制的灵芝,以现在的看法,大概只是含有一些多醣的样品。即使如此,董教授把这些样品用在研究免疫抗癌,也都会得到一些正面的结果,只不过每次实验的结果都不稳定。

所以,我来到北医的第一个任务就是培养灵芝。然而灵芝有不同生长阶段的产品,就如我们所熟知的菌丝体和子实体,董教授和我讨论後决定以菌丝体的培养作为开始,也较符合他以免疫抗癌为主的研究方针。至少,我的加入应该对材料的准备会有一些帮助。

无意间发现灵芝菌丝会形成漂亮的菌球

於是我开始准备瓶瓶罐罐,这些事情对我来说已经驾轻就熟,因为只要把过去培养植生虫草的经验移植过来就行了,而且灵芝的生长条件也十分类似。

在向菌种中心购得菌种後,开始繁殖放大培养,从试管到培养皿,再从培养皿到三角锥瓶,进入震荡摇床液态培养。由於灵芝是一种好氧的真菌,如果在三角锥瓶液态培养基中静置培养,灵芝便会在液面形成一层菌丝,并逐渐成为类似海绵组织的菌丝饼。

只是这样的培养方式对於多醣的产生比较没有帮助,如果能让三角锥瓶在震荡的情况下,整个液态培养系统都能提供均匀的氧气,菌丝即可平均分布在培养液中,一方面震荡培养的发酵效率较高,另一方面菌丝所产生的多醣也因为震荡而释放到培养液中,可以让後来的纯化工作减少一道萃取的手续。

震荡培养有两种方式,一种是往复式,另一种是回转式。往复式常会产生很大的噪音,也要用到特殊的坂口瓶(Sakakuchi flask);回转式虽然效率低一些,但较安静,且可使用普遍可购得的三角锥瓶,这也是选择震荡培养的一些考量。

由於实验室才刚刚建立,所需要的设备东缺西缺的,好在国科会的研究计画顺利通过,让震荡培养设备得以陆续到位而可开始进行测试。测试的项目包括回转速、培养基组成等条件,经过这些程序後发现,回转式震荡培养不同於过去植生虫草会产生棉絮样的菌丝体,灵芝会形成大大小小很漂亮的菌球。

当初也没特别注意到这个特性,主要的任务是把样品提供给董教授测试,董教授也觉得相当满意。然而一个震荡培养器每次培养约两星期大概只能生产1.5公升左右的培养液,纯化出来的多醣对当时董教授的大量动物试验是不足的,因此要再放大实验室的产能,只有购入较大的震荡器,或用较大的发酵槽。

由於实在没有空间来安置大的震荡设备,也没有经费购买动辄百万的发酵槽,所以只好就地取材想出一套可用、省钱又有效率的方法。

经费有限下自制大量发酵装置

在先前的专栏文章中即曾提到(详见《健康灵芝》59期2~5页),我的实验空间本来是生药实验室,有点像中世纪的炼丹房,留下许多不同大小、各式各样的玻璃瓶,这是我喜欢的东西之一,不像很多人会把它们清掉。我看中其中一个最大的20公升三口瓶,估计它至少可以装16公升的培养液(不能装到满),这样发酵一次就可以抵至少十次以上的震荡培养。

一开始我思考的是,如何灭菌和培养供气。很刚好,这个三口瓶的大小可以放到灭菌釜中,也就是灭菌篮的直径恰好放得下,如此一来灭菌就没问题了。再者,如前所述,灵芝需要氧,因此要长时间通气,於是我又买了一个养金鱼的空气帮浦作为供氧来源。

由於不能供给有杂菌的空气,空气都必须过滤,因此就用大的100 mL玻璃针筒塞上玻璃棉,其後再加一个飞碟型的细菌过滤器(0.2 μm孔洞),如此便可阻绝空气中的污染源。

至於管路则用实验室现成的玻璃管、矽胶橡皮塞,以及耐高温的矽胶软管来衔接。一般市售的塑胶空气分布器(sparger)因不耐灭菌的高温而无法使用,因此空气在培养瓶底部的出口,便以一小段矽胶软管打数个洞来取代,作为分散空气增加与液面的接触面。

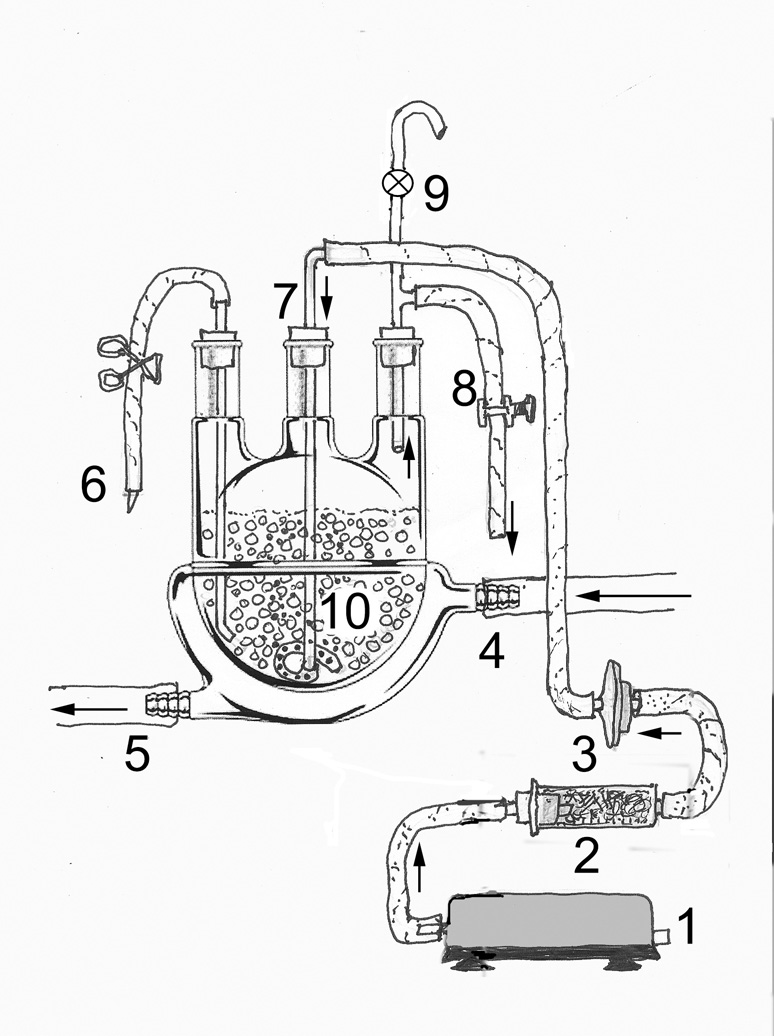

总之,一切考量都是以采用可高温高压灭菌的材质为原则,例如:玻璃、玻璃棉、矽胶软管、矽胶橡皮塞等,这些都事先经过测试,证明养金鱼的空气帮浦经过过滤装置後仍可推动此一系统;另外还安装了取样口、空气出口、培养液补充口,以备不时之需(如下图)。

由於最贵的三口瓶是现成的,买个养金鱼的空气帮浦约一、两百元,连接通气系统的玻璃管可以用本生灯烧成需要的角度,橡皮塞、矽胶管、注射筒等都可用实验室现成的东西加以组装,所以整个装置完成後几乎花不了多少钱。

一切准备就绪之後,先把注入培养液的三口瓶和管路分开灭菌,待冷却後於无菌室接种,再加以组装,即可进行发酵操演。这时,小小的菌丝接种点就会随着扬升的气泡上下滚动,逐渐长大形成一颗颗灵芝菌丝球。

实验室生产灵芝珍珠圆的装置

1. 养观赏鱼的空气帮浦;2. 粗空气过滤;3.细空气过滤

4. 冷却水入口;5. 冷却水出口;6. 取样口;7. 进气口

8. 出气口;9. 培养液补充口;10. 空气分布器

(绘图/苏庆华)

灵芝菌丝发酵的培养基也可以DIY

如前所提,利用回转式震荡培养会形成菌丝球,但以这种空气搅拌的方式,菌丝球会更为均匀,且有晶莹剔透之美感。经过大约两个星期,发酵就告完成。至於发酵的终点,一方面可观察培养液中菌丝球生长的密度分布在增加,另一种较科学的方式则是:

自取样口采样分析葡萄糖残余量,如果没有葡萄糖剩下,就是生长终点了。取样的方法很简单,只要用燕尾夹夹住关闭出气口,打开取样口即可,因为在空气帮浦通气加压之下,培养液会从取样口自动流出来,每次取样只需数毫升就足够分析了。

通常我会加入比一般真菌培养基更多的葡萄糖,大约 4~5 %(一般约 1~1. 5 %),主要的目的是让多醣的产率提升。也因为这样,到了培养後期,经常可以看到培养液变得较为黏稠,显示多醣已经释放至培养液中。

培养液除了添加葡萄糖作为碳源之外,也需要氮源及矿物质。这些氮源和矿物质可以向试药行购买现成的酵母萃取物(yeast extract)、麦芽萃取物(malt extract)或马铃薯葡萄糖培养基(potatoes dextrose broth),但最省钱的方式还是DIY――到市场买一些马铃薯,去皮、切丁,在沸腾的热水中煮三十分钟,趁马铃薯丁还没煮烂之前过滤,取滤液加葡萄糖溶解後即可,大约200克马铃薯可做出1公升的培养液。

灵芝珍珠圆把免疫变好了!

所以整个过程都是用最节省的方式完成,培养过程也没有污染,灵芝菌丝的生长也很有趣,董教授甚至带很多学校的外国来宾前来参观,彷佛这里是一个观光景点。其实这种培养方式就是所谓的「气举式发酵(air lifter fermentation)」,有别於机械搅拌式,虽然发酵效率稍微缓慢,但不会把菌丝球搅碎而易於分离菌丝和菌液。

由於培养液在发酵完成後会呈现带有黏性的淡黄色透明胶状液体,半透明的菌球很均匀地分布其中,很像後来大为流行的珍珠粉圆,所以就称之为「灵芝珍珠圆」吧!要将菌液与菌丝分开也很容易,只要过一下泡红茶的不锈钢滤网,灵芝菌丝球便会留在网内澄清的菌液即可经过超微过滤、冷冻乾燥,成为纯白的多醣。

董教授除了拿我纯化後的多醣喂养动物之外,後来还发现,尚未处理的灵芝珍珠圆放在冰箱存放一、两天後,居然形成果冻状,看起来很可口的样子。於是董教授便请助理分装在约 100 mL 的冰淇淋盒子中,请实验室总共约十五位的老师、学生、研究助理每天吃一盒,连续三十天的时间。至於灵芝珍珠圆吃起来的味道,有点像爱玉,还带点菇菌的香气,虽然葡萄糖都已转化成菌丝及多醣,但仍有一点点甜味。

每个人在吃灵芝珍珠圆的前、中、後要各抽一次血,用来检查免疫细胞的变化。当时董教授刚租了一台第一代的流式细胞仪(flow cytometer),因此除了享用灵芝珍珠圆可以玩新的仪器之外,最重要的当然是免费了解自己的免疫状况,那时在医院分析一次可能要数千元之谱。

就在大家玩得很高兴之际,董教授把数据和大家分享,结果显示,吃了一段时间的灵芝珍珠圆之後,大部分免疫细胞的比率都显着改善,其中尤以T4细胞最为明显。

现在回想起来,我们早在二十几年前就把所谓的「活灵芝」玩过一遍了。最近市面上也看到类似的产品,只是灵芝菌丝都打散呈棉絮状,失去台湾美食珍珠粉圆的外观,令人感到有点可惜。推测可能在培养菌丝时是用机械搅拌的方式,而不是用气举式发酵。

可惜了那些营养丰富的马铃薯煮液

去年(2014)八月,随着生技界人士前往内蒙参访,了解到内蒙是马铃薯的重要产地,也有很大的企业生产马铃薯淀粉。生产过程中,马铃薯必须先煮过後再将淀粉分离出来。煮过马铃薯的煮液富含氨基酸、微生素及矿物质,也就是我们作为马铃薯培养基的主角。

座谈会中,我请教企业家如何利用这些煮液,他们马上眼睛发亮,表情中又带有些许愧意,原来这些很营养的煮液都被当成废液处理,不仅没有好好利用,还要缴水污费进行分解。

我於是提出灵芝珍珠圆的经验,他们也深感兴趣。只是对他们而言,要投资大型气举式发酵系统,还有大陆对灵芝「菌丝阶段」产品的陌生,在对市场销售不是很有把握的因素下,这个案子也就停留在规划阶段。(注:大陆称菌丝为第一阶段,子实体为第二阶段,孢子粉为第三阶段,最常见的灵芝产品原料是孢子粉。)

当然,掌握丰富的发酵资源是生物科技很重要的优势,能够利用几乎不用钱的马铃薯煮液来生产有趣、健康又好吃的灵芝珍珠圆,一直是我最感兴趣的课题。