从事灵芝研究多年的台北医学大学苏庆华教授,回顾了1970至1980年代初念硕、博士期间,从洋菇的蕈类栽培与遗传育种,到首次接触灵芝、种出灵芝的学习历程。除了指导教授王西华与学生互动的有趣故事和苏庆华的心路历程,文中还提到了1983年「现今从事灵芝研究或生产的主力都在王老师的实验室」......,让我们一窥灵芝研究在台湾萌芽的部分面貌,也见证了王西华是如何为台湾菇蕈产业奠下稳固的根基。

撰文/苏庆华

◎本文原载於2012/2013年《健康灵芝》第58期 6~8页

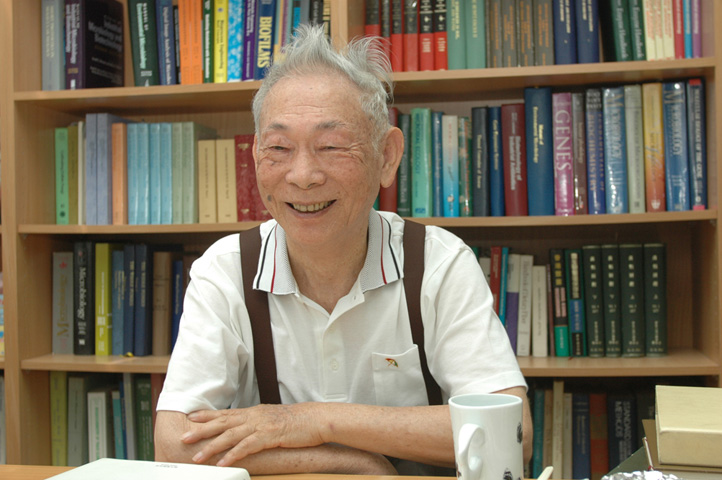

台湾大学农化系教授王西华,2006年摄於台大农艺馆。(摄影/杨文卿)

今年(2013)2月1日,我从台北医学大学退休,校方非常体贴的给我一个为期三年的讲座教授职位,让我可以在北医继续一些未完成的研究工作,令我非常感激。现在回想起来,从1966年9月进台大後,除了第一年在政治系外,自1967年转系到园艺系起,就和各种真菌结缘至今。

在这过程中,首先要感谢当时教「蕈类栽培」的台大园艺系郑爕教授。那时正值台湾洋菇全盛时期,许多栽培上的问题都需要大学里的专家学者来共同解决,我很幸运从大二开始就进入郑老师的蕈类研究室,学习相关的基本功夫,包括无菌接种、菌种采集、堆肥制作??等等的粗细活。

这些功夫到现在仍觉得非常有用,也是我在真菌方面的启蒙教育,只是当时的我,除了希望能把洋菇种好之外,还一心想做当时沉迷的遗传育种工作。直到1971年服完兵役进入研究所硕士班,我期待的蕈类育种研究终於有机会实现。

原来「芦笋」和「洋菇」差很大!

硕士班的第一年(1971),我选择主持育种研究室的洪立教授,作为我的指导教授。洪老师是出名严格的教师,但我觉得这是我自己的期待,也把它当作一种挑战。只不过洪老师并不研究蕈类,他是当时台湾芦笋的育种权威,後来我才知道,芦笋和洋菇的育种相差何止十万八千里!

考量我对蕈类的兴趣,一年後郑爕教授把我转介到农业化学系主持应用微生物实验室的王西华教授那里。王西华老师也是当时研究洋菇的学者之一,刚从哈佛大学John Robert Raper教授的实验室进修一年休假回来,满脑子都是Genetics ofSexuality in Fungi(真菌性别遗传),虽然王老师在农化系的研究生一大堆,但苦无做遗传育种研究的学生可以进行他从哈佛最新认知的研究方向。郑老师大概跟他提起有这麽一个园艺所的学生,所以王老师就叫我去和他谈一下。

那段日夜检查菌丝是否「交配」的日子??

我还记得郑老师带我去王老师台大一号馆的办公室,王老师二话不说就叫我一星期内提出Proposal(研究计画,请用日语发音)。於是我费尽心思在要求的时间内完成一个字写得很漂亮工整(那时还没有电脑),但内容堪虞的「普罗波锁(Proposal)」。

果然,王老师一下子就看出许多盲点,劈哩啪啦地在上面涂改,写了很多我看不懂的草书,然後大声说:「下礼拜见!」这就是我和王老师前两次见面的过程,全部时间加起来大约十分钟,没想到後来我们的师生关系就此一直持续至今。

当然,我在隔一个星期後把那份研究计画改得让王老师非常满意,第三次见面时他只说:「就这样做吧!」就这样,我的硕士论文在一年内就完成了,并且把当时重要的食用菌(香菇、鲍鱼菇、金针菇、木耳)的性别遗传模式全都搞清楚,也顺利毕业了。

拿到硕士後,我在农业复兴委员会(简称「农复会」,JCRR,後来改为「农发会」,即今天的「农委会」)当过近两年的技佐,後来因为比我大五十岁的父亲病重,我返家照顾他,并在家兄的化学工厂工作了近八年的时间。

这段时间我终於有机会把自己的化学基础勤练一番,但还是很怀念那段在王老师实验室日夜养菌、趴在显微镜前检查菌丝是否「交配」辛苦而有趣的日子。於是我再度找到王老师,王老师很高兴就叫我留下来念博士班。其实这个提议在十年前王老师就已经提出过,但当时为了帮郑老师在农复会的忙而未能进行。

群英荟萃,齐聚一堂

1983年9 月我进了农化系博士班主攻「冬虫夏草」。当时台湾已经从洋菇王国退位下来,过去的廉价劳工一去不复返,国际市场激烈竞争,洋菇栽培者都在寻找新的蕈类作物加以取代。我找到的是真菌中最为昂贵的中药材,但当时全世界研究者屈指可数,研究论文更是凤毛麟角。王老师是一位具丰富经验且勇於挑战的学者,一口同意我的「普罗波锁」,於是我的虫草之旅就因而开始。

关於我和虫草之间擦出什麽样的火花,以後有机会再叙,但无论如何,我博士班的生涯就在王老师的实验室展开。这时王老师已从一号馆三楼迁至农艺馆一楼,并从以前的「小兵」成为「Group Leader」,带领硕士班及大学部的专攻生。

这一年(1983),现今从事灵芝研究或生产的主力都在王老师的实验室,包括目前任职於台大生化科技学系的许瑞祥教授,是当时的硕士班生;目前任职於台大生化科技学系的林璧凤教授,则是专攻生,一年後赴日、美留学;现为台大医学检验暨生物技术学系兼任教授的林淑萍,则为硕士班生;而前嘉义大学教授赖敏男,则为博士班生。

王老师虽然不刻意交际,但许多国外的有名学者朋友访台,Group Leader的任务就是要帮忙招待这些贵宾,包括交通、旅游、会议、购物、翻译等庶务,我们也因此认识了不少国际知名的学者。一些原来不认识的学者或产业界人士也会找王老师请教问题,其中之一就是米明琳博士Dr. Mee(我们都这样称呼他),王老师把接待他的任务交给我。

与灵芝的第一次接触

Dr. Mee於台大植病系毕业後留美,取得博士学位後於产业界服务,他带来我们从没见过、由他发明的东西,此即後来称为太空包的栽培介质。那时候的「神秘介质」颜色大小外观都与现行的太空包有些不同,但制作原理和程序则大同小异。Dr. Mee 想把这个Know-How推广给台湾的菌类养植场,可说是很先进的创举。

当时因为国内作为菌类养植的段木已逐年减少,也有人研发太空包,但都还没达到成熟阶段。而Dr. Mee已在美国及日本发展技术,也相对可行,并展示一些成功案例的图片,包括几种木生蕈类,其中之一即为灵芝。

这对我们来说也是另一个震撼,虽然过去也从一些资料中得知灵芝这种重要的真菌,但我们不知道灵芝可以用这种介质大量生产。尔後透过王老师和我带Dr. Mee见了一些生产者,但都因为价码或一些技转条件无法取得共识,使得交易未能玉成,但灵芝可以栽培的概念已因此逐渐传播开来。

Dr. Mee返回美国之前,送给王老师一瓶大约3公克的灵芝孢子粉(灵芝孢子粉在十五年後在中国大为流行),并嘱咐只能作为学术研究之用,不得商业运转。王老师将这瓶孢子粉交给我保存,过了一星期,我实在按耐不住好奇心,就取出一些孢子粉涂在培养基上,过了几天居然长出具有担子菌特徵的菌丝(有扣子体双核菌丝),相当程度显示这确实是灵芝(属於担子菌)。

有了菌种,就会有想把它种出来的念头,於是我就启动园艺系的栽培功夫,向菌类栽培的朋友要了一些木屑,到市场买了米糠,加上实验室药柜的碳酸钙,找了许瑞祥等几个学弟,做成手工的太空包,经灭菌接种,灵芝菌丝也在其中长得不错。另外,为了想知道到底什麽温度比较合适,就分成两批,其中几包放在室温,另一批放入培养箱。

过一阵子,大家都忘了这件事,有天早上来到实验室,发现桌面洒了一层棕色的粉末,正感到纳闷时,回头看那些太空包,才发现已经长出一片片金黄滚边的灵芝,棕色的粉末正是灵芝释放的孢子。这时大家赶快打开培养箱,哇!发现所有太空包长出来的全是鹿角状灵芝。这是我们第一次看到灵芝,也了解同一种灵芝在不同环境下会长出不同型态——只要在二氧化碳浓度较高或黑暗的条件下,有些灵芝菌种可能会长出鹿角状子实体。这段过程,可说是王老师实验室的灵芝启蒙研究。

当时做灵芝研究多少带点玩票或好奇的心情,做这些事情王老师也是事後才知道,每一位研究生都有原先设定的研究主题及目标,有可能当下就忘了这些事情,也可能在未来的研究历程中再把它找回来。包括我自己及上述的几位教授,或许都有这样的际遇,其中以许瑞祥教授最为有心,他在1984年以灵芝作为博士班的研究主题。我们也信守对Dr. Mee此一菌种只作学术用途的承诺,这个菌种後来也成为许教授博士论文一个重要的参考菌种。

红皮?绿皮?

在王老师的实验室享有许多研究的自由与乐趣,我们不知道什麽时候会迸出奇妙的火花,尤其只要听到王老师从走廊对面出来,用日语发音的英文说专有名词,大家都会不禁莞尔。

有一次,王老师问袁绍英(当时博士班学生,後来担任环保署主秘):「有没有看到我那本Raper的书?」袁博士回答:「没有。」因为他不会用到、也不知道有那一本书。王老师说:「那就帮我问一下到底谁借走了!」袁博士於是走进实验室大声宣告:「有谁拿了王老师『绿皮』的书?」(注)

【注】Professor John Robert Raper (October 3, 1911-May21, 1974)1953年起任教哈佛大学,终身研究真菌性别遗传,其中以Achlya (一种水生菌)及Schizophyllum Commune(裂褶菌)最为有名,着有经典专书《Genetics of Sexuality in Higher Fungi》。王西华老师的版本为「红皮」。